【專題籽:胚芽故事】

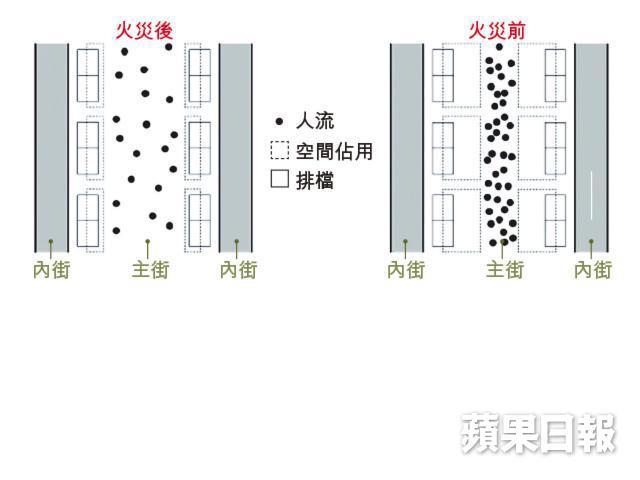

街道見證歷史,排檔隱藏智慧。花園街大火後,為提高排檔的安全性,新排檔主結構改用金屬打造,必須備有去水管及統一大小的電壓和電錶箱,還規定排檔不能儲貨,檔販需要朝桁晚拆,受制於三呎乘四呎的空間,為了吸引更多街客,小販會用盡法寶陳設貨品,Brian觀察二百多個排檔,歸納出六種陳設模式,「最常見的生果檔,我稱為馬蹄式,用盡檔口三邊擺放貨品。有部份是開放型,利用內街空間貫穿大街,增加人流,多半是賣手機配件的排檔。第三種是密集式,檔口差不多放滿貨品,檔主隱藏在檔口之中。」由街頭行至街尾,大部份排檔也屬「半密集式」的時裝檔,上面掛滿一排服飾,遠距離也可以見到最新的貨品,下面以手推車陳設,增加流動性,分散式的陳設架有好多轆,方便移動,以爭取更多展示空間。而分割式即是將檔口一分為二,前後舖式擺賣,後面舖吸引內街的街坊,前面舖吸引主街人流。

小販也會物盡其用,改善排檔環境。「平日放太陽傘用的石躉,原來可以用作霸位。」為保留大廈走火通道,部份排檔旁邊保留吉位,檔販在吉位擺放石躉,以防無牌小販一齊擺賣,「小販經常會坐在檔口旁邊吹水,但排檔之間常有冷氣機滴水,他們會用傘擋住,製造休息空間。」要數小販最強法寶,必定是凳,「凳仔是小販好拍檔,因為他們長時間在檔口,好需要坐凳仔,方便收藏的摺凳、膠凳、木凳,加塊木板就可以放水果。」種種的民間小智慧,就是從日曬雨淋的工作環境煉成的。

民間小智慧

記者:王佩兒

攝影:周芝瑩

編輯:劉曉丹

美術:黃創泰