【專題籽:胚芽故事】

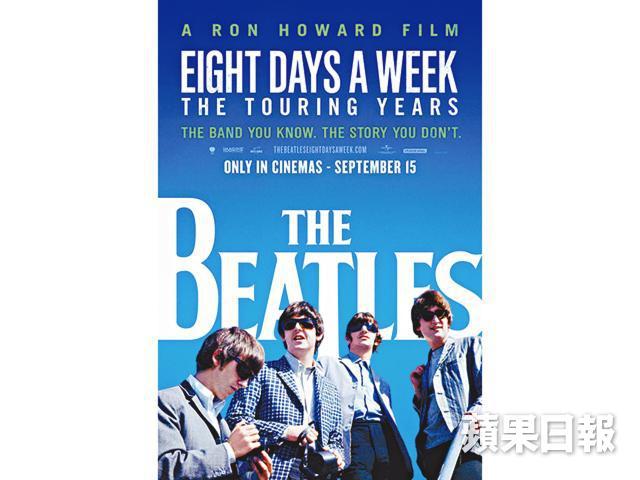

剎那光輝不代表永恒?原被視為泡沫的「披頭狂熱」(Beatlemania)最後竟燒了逾半個世紀仍不褪熱。由1960年成立到1970年解散十年光景,披頭四(The Beatles)效應影響全球,而他們唯一授權的紀錄片《The Beatles: Eight Days a Week走過披頭歲月》下周公映,由《有你終生美麗》金像導演Ron Howard操刀,將披頭四的年少輕狂、鋒芒初露、音樂路上的樂與怒呈現大銀幕。說喜歡聽Beatles或受他們音樂影響的人氾濫,以下對談的兩代band友,一位是71歲的泰迪羅賓,一隊是成立僅兩年的獨立樂隊「Nowhere Boys」,不是應Beatles而生就是深受其薰陶,並樂意剖白這傳奇樂隊對自己和時代的影響。

「世界上每個城市都希望有自己的Beatles,我們幸運被選中成為60年代香港代表。」泰迪羅賓一臉緬懷地說。那是Beatles最火紅的年代,也是香港政局最動盪之時,樂隊組合卻漪歟盛哉,Rolling Stone、Herman's Hermits、Eric Burdon & The Animals、The Searchers他都喜歡,但總不及Beatles讓人尖叫,衝擊着整個青年世代。

泰迪羅賓不願散band

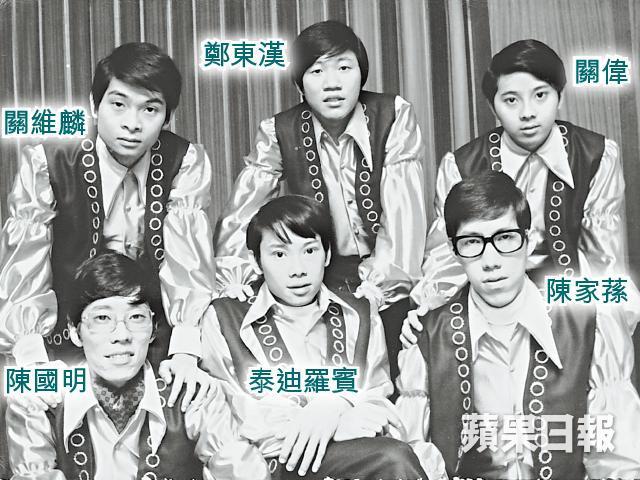

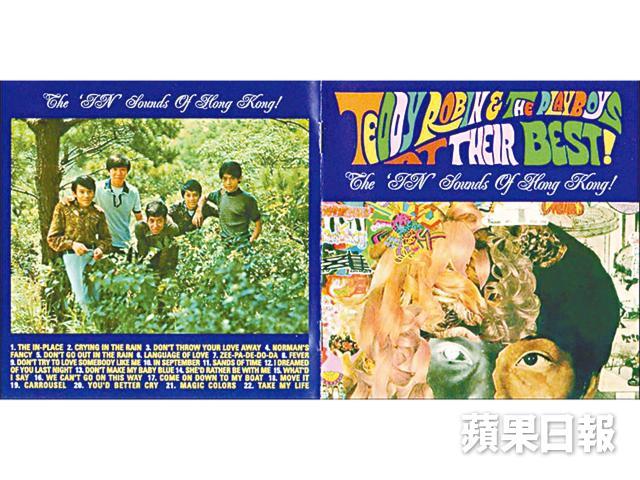

原名關維鵬的泰迪羅賓,自小愛看《俠盜羅賓漢》,中學要改英文名,想也不想便叫Robin,Teddy則來自Teddy Boy,「阿飛」的意思,是反叛的代名詞。當年泰迪羅賓的Teddy Robin & The Playboys可謂無人不識,他是主音,其中一名成員就是鄭東漢(歌手鄭中基的父親),這班「阿飛」是香港有史以來第一隊大紅大紫的華人樂隊,1967年推出處女大碟《Not all Lies》即紅透半邊天,在東南亞巡迴演出。

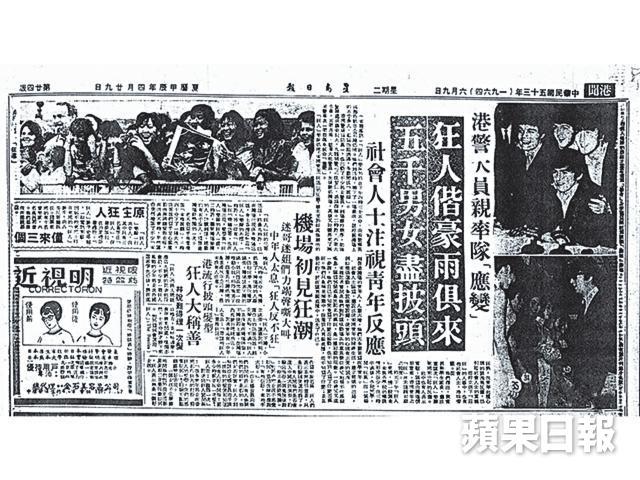

泰迪羅賓記得六七暴動某夜,樂隊在高華夜總會表演,彌敦道形勢緊張,有暴徒放火燒車,警方築起盾牌陣與左派對峙,他嗅到濃烈的催淚彈味道。畢生難忘的一夜,其後1968年的「新潮舞會」卻是港府為粉飾太平而舉辦的。「中環卜公碼頭萬人空巷,全是十來歲的年輕人,我們出場時,過千歌迷瘋狂吶喊,從未如此震撼。結他響起,歌迷情緒高漲,女歌迷在我面前暈低。」群情洶湧,吶喊中,有人跌倒,有人昏暈。警方見勢色不對,立刻腰斬音樂會。「我身邊突然撲出兩位警員把我挾起,兩腳凌空被送走。」泰迪羅賓回憶說。戲肉在明天,「新潮舞會」被腰斬,翌日左、中、右報紙不同標題、各自詮釋。《華僑日報》指「二千青年循規蹈矩,少男無披頭而且服裝十二分端正」;《文匯報》則指控「舞會誘騙青年墮落,同胞紛來信揭港英毒計」,泰迪羅賓驚嘆:「我開了竅,第一次見識何謂政治。」泰迪羅賓笑着回憶:「Beatles影響我很深很深,例如希望自己是唱作人。他們的歌有內涵,內容超出我們平日的風花說月,哲學味道很強。Beatles最突出是John Lennon,也因為他英年早逝,年輕時我很想die young,不過現在我已老了。自豪的是,我們今時今日也未散band。」

Nowhere Boys「原創」掛帥

五位從小學習古典音樂又喜愛Beatles的年輕人,機緣巧合組成以「原創」掛帥的樂隊,並以講述Beatles團員John Lennon前傳的電影《Nowhere Boy》作為樂隊名稱,玩他們形容為超現實的「電影式搖滾」(Cinematic Rock)音樂。「John少年時很頑皮,被校長捉着訓話說:『沒有地方可以容納你。』寸嘴的他聰明地反問校長這地方是否充滿天才?若是他便屬於這地方。這說話很能打動我們。」「Nowhere Boys」主音陳維諾(Van)說。Beatles創作主要由Paul和John合作串接包辦,但Beatles永遠是一不可分割的整體。「Nowhere Boys」也有天仙配,通常由Van和彈Keyboard的簡豪銳(魚佬)初步構思主題和旋律,再交由其他隊員加入自己的風格創作,才完成作品,早陣子他們便在Live House餐廳舉行Beatles音樂會。

看《走過披頭歲月》,他們最受Beatles的brotherhood所感動,自己也曾經試過有成員缺席,大家表演不出狀態和水平,魚佬說:「英文有句the whole is greater than the sum of its parts(意思類似:一加一大於二),整體主義是夾band的關鍵與樂趣所在,所以Beatles做決定永遠要四票通過才去做就是這原因,幾個人一條心是無敵的。」

The Beatles關心社會

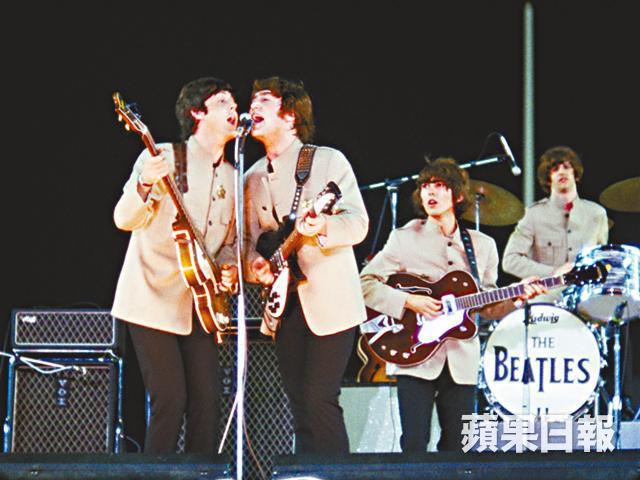

紀錄片以美國視野剖白披頭四精神對美國人文化、生活甚至種族問題的影響。其中較鮮為人知的,就是當全世界以為這四個冬菇頭鄰家男孩只是一隊唱情歌冧女的偶像樂隊時,四子其實一直關心社會,並為疲累的偶像生涯心萌退意。當時正值美國實施種族隔離政策,Beatles不滿歧視黑人,四人一致表決,堅拒出席一場把黑人和白人分開不同區域的佛羅里達州演唱會,John更憤怒拋下一句:「不會演出族群歧視的演唱會。」最後主辦單位在合約上加上不把觀眾分區的承諾,四子才肯演出,型到一個點。1966年直至拆夥之後,他們也各自演繹社會性甚至反建制歌曲。John創作的《Imagine》正是上世紀家喻戶曉反戰名曲。

反觀,香港人越開始覺醒,藝人越樂意裝睡,搵錢背後彷彿已忘記自己的社會責任,樂做「討厭政治」的冰感偶像,體現樂隊Beyond主音家駒名句「香港只有娛樂圈」。

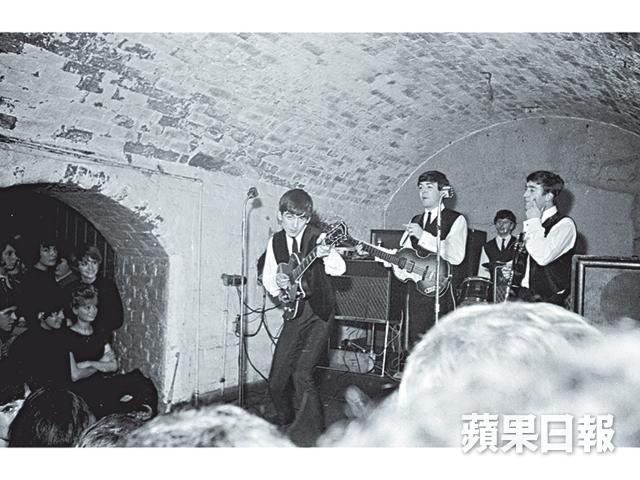

當年Beatles剛開始走紅,有記者問Paul有沒有想過樂隊會被寫入文化歷史?當時Paul一臉佻皮回話:「講笑咩!甚麼文化?好玩而已。」事實是,Beatles戰後橫空降世,四子牽動嬰兒潮下新生代的心靈,沒有之一,當時全球工廠日夜趕工生產披頭式假髮應市。半世紀過去,利物浦Hope University開辦了全球首個披頭四碩士課程,迄今利物浦每一百人便有一人依賴Beatles經濟。問Beatles成功秘訣,George說:「如果我們知道的話,就每人各自組一個樂隊去。」

電影以1969年Beatles拆夥前最後一次天台音樂會片段作結,當天冷風颼颼,就像大時代的風起雲湧。

《The Beatles: Eight Days a Week走過披頭歲月》將於10月13日公映

場地提供:1563 at the East

記者:鄭天儀

攝影:潘志恆

編輯:劉曉丹

美術:楊永昌

劇照由電影公司提供