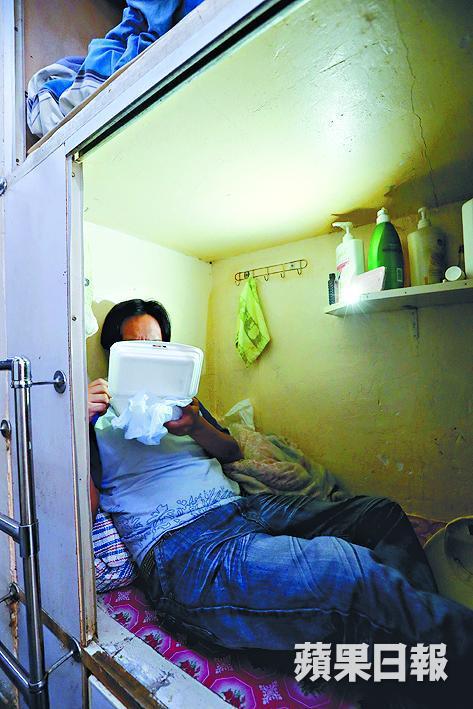

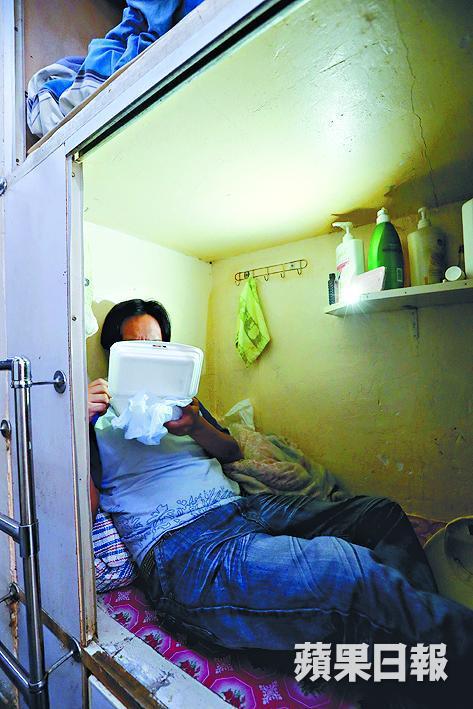

社區組織協會4年前舉辦「住住先」攝影展,那時棲身在籠屋、棺材房的大多是清貧長者,到了今天,這些2.5呎乘6呎的床位,卻成單身中年人的蝸居。年僅39歲的Tony由劏房、板間房住到棺材房,越住越細,「好窄,根本係你打開個棺材蓋,就咁擺個人落去」。

若把一個400呎單位分隔成5間劏房,總不及每張床位收錢好賺。Tony居住的棺材房月租約1,700元,整個單位住了22人,業主每月收租逾3.7萬元。無論劏房或板間房,至少都有共用廚房和廁所,但棺材房只有一個廁所,門外則有公廁常見的尿兜;尿兜旁就是床位,全年24小時開着冷氣,僅得一扇窗,從不打開。

15呎轉身也困難

統計處發表的《香港分間樓宇單位的住屋狀況》顯示,去年平均每個屋宇單位分間成3.5個單位,平均人均面積為62.4平方呎,較2013年減少5.2平方呎。但Tony容身處僅15平方呎,還要放上微型電視、漱洗用品及衣物等,躺在床上要轉身也不易。每朝早睜開眼三面都是木板,他說拉開木板門就像打開棺材蓋,落床已是走廊,只夠一人通過。

最難耐是室內空氣侷促,沒有一口新鮮空氣,很多時他寧願落街流連,晚上才睡棺材房。同屋租客不少是中年人,也有長者。Tony做了保安員多年,每次失業都越搬越細,因為租金一年比一年貴,越住越往下流。早年他申請公屋,但因為有工做,入息超出上限,最近失業才夠資格,因屬非長者一人申請,起碼要輪候10年。這個社會除了下流,也夠荒謬。