【寫張明信片】越洋寫封公開信 百幾年前明信片用手畫

世界第一張明信片,出現於1867年,而香港,最早的明信片是1897年出現,已經有過百年歷史。香港收藏家協會副會長張順光先生,自1988年開始收集明信片,日常喜愛從懷舊店搜集或網上競投,至今已收藏了多達2,500張明信片。今年暑假更出版了《明信片上的香港——1950's-1990's遊樂時光》,和香港人分享明信片上的香港變遷。

二十世紀明信片-塗彩年代

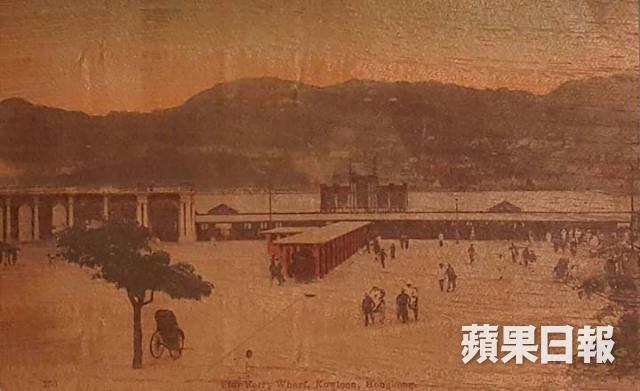

張順光收集的明信片,最早來自1900年代,那是塗彩的年代。塗彩,即用人手將水彩顏料在單色石印明信片上色而成,顏色相對清淡。明信片上主要是香港開埠初期的風景印畫,如海港、只有一層樓高的歐洲建築等等,主要是英國來港的外國人在使用,「明信片是一種公開通信形式,把城市的情況大概記下,報告給親友知道。」內文多以英文報平安,精簡而帶有鄉情。

抗日戰爭-黑暗年代

作為消費品,如果社會不穩,明信片需求量自會急降。1940年抗日時期,明信片近乎停產,只有少數由日本政府印刷的黑白色明信片。「當時會用日文介紹香港街道,在風景下加上日本政府命名的街道名,例如德輔道中被改為東昭和通。」當年日本政府對信件來往都有嚴格處理:「在明信片上有檢閱的蓋印,證明由日本政府檢閱過才可以寄出。」直至香港光復,明信片風氣才得以回復。

香港戰後-攝影年代

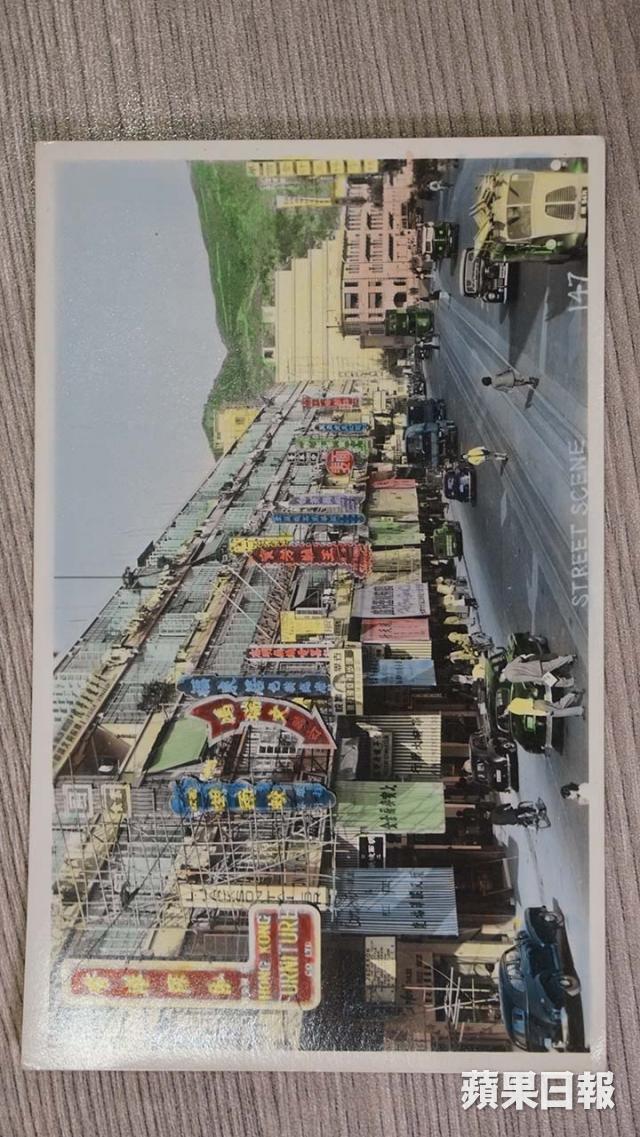

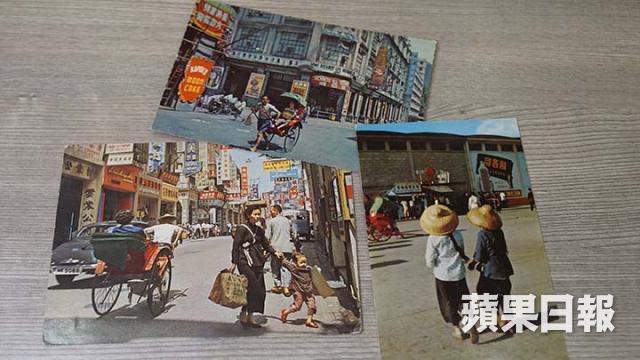

戰後,菲林攝影出現,明信片由塗彩技術改為相片,張順光說:「以前明信片要一張一張印。經過顯影、定影、烘乾,才有一張黑白相 。」為了吸引人購買,就人手上色,「在黑白相加上色彩,每一張人手上色,絕不可能相同。即使師傅功夫有多高,也不能做得一模一樣的色調。所以可以說全世界只有一張,獨一無二的。」當時的紙質主要是玻璃面,反光令色彩畫面更突出。而明信片主題多是香港風土人情,如路邊、街道、街市等⋯⋯張順光評價:「比較寫實,一般人很貧困,例如小朋友無着鞋,在徒置區玩的景況,充分反映當時的社會生活。」

經濟起飛-興盛年代

六七十年代,香港經濟起飛,大眾開始負擔得起買明信片,加上柯式印刷出現,遊客增加,明信片需求量大增。張順光:「科技不同了,所以印出來顏色很準確清晰。而主題以景點為主,例如海上餐館,有太白海鮮舫、珍寶海鮮舫 。其次是香港作為東方之珠,從太平山遙望夜景很美麗,所以都是常見的。」更發展成支票簿和2D立體卡的形式。支票簿讓寄信人可在左邊的「票尾」,記錄明信片寄出日期及寄給何人,立體的更是新潮。八十年代,香港興建了很多高樓大廈,明信片主題以繁榮都市為主。同時,旅遊熱點亦是熱門題材之一,如海洋公園、虎豹別墅等等。直至今日,市面上買得到的香港明信片仍標榜經濟價值和夜景為主的建築物和景點,如迪士尼樂園、維多利亞港、山頂夜景等。

走過一個世紀的香港明信片

明信片,本來就用來宣揚當地特色,但張順光認為,香港明信片特色愈來愈少,許多富特色的香港建築,今日多已不復見。「我有一張明信片,起初以為是歐洲的,原來是香港,美得你不能相信。」他提到舊郵政總局便是他的最愛:「當時的建築物很有歐洲風味。 今日的建築物拆得都已拆掉了。」言談之間流露惋惜之情。但他最慶幸自己一直收藏明信片,雖然至今已被視為投資工具,但他最在意的並不在此:「全靠明信片,不然看不到當年的景像,尤其我出生時的50年代是最美的。」明信片的作用,從來不只傳遞訊息,香港明信片由黑白走到彩色,且看未來它還會為我們保存甚麼樣的香港。

記者:鍾藹寧

攝影:林栢鈞

(部份照片由受訪者提供)