「我爸爸應該是香港第一代的廣告人。」

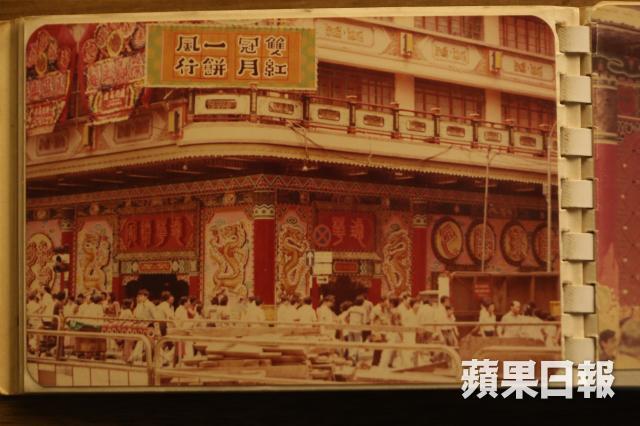

「我覺得我爸爸是超人啊!」鄧爸爸鄧禮(原名鄧禮祥),五十年代起為酒樓畫中秋花牌,包括瓊華酒樓五層樓高的花牌和裝了燈的大招牌,還有立體紙板門柱都是他的傑作,傳統宮庭式格局與對面龍鳳大酒樓的時事畫布打對台。「去彌敦道看花牌」是六、七十年代香港人的共同回憶。

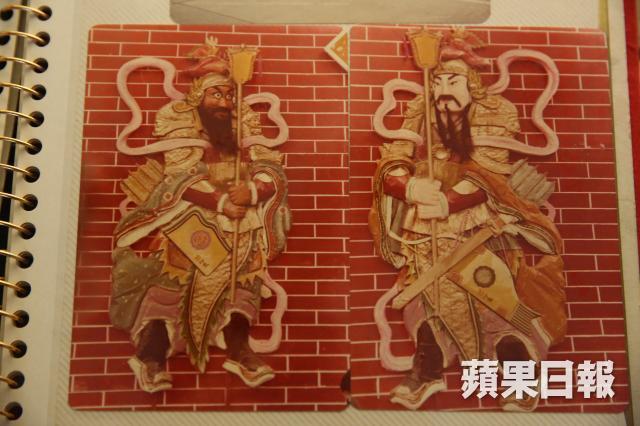

爸爸走了,鄧家七姐弟翻開他五十年代起拍下的大堆相片,記錄着他幾十年來的畫作,香港中秋的節日氣氛,他們的成長,還有「爸爸是超人」的明證。「記憶中佢日日都畫畫。」鄧爸爸廿多歲起在瓊華酒樓做收銀。落場時手痕痕幫手畫酒樓牆上的巨型餐牌,畫魚蝦蟹,老虎(貓)、蛇同雞,還寫埋字,所以又練得一手好楷書篆書。當時鄧家住頂樓,天台就是爸爸畫畫的夢工場。五點開工企櫃枱,三點落場回家就畫一陣,六點左右回酒樓做夜市到十一點,回家繼續畫。幾姐弟沖完涼,光脫脫就衝去新畫好的畫前影相,閒來執着油掃幫爸爸上色或亂畫。

爬上五樓 畏高都要做

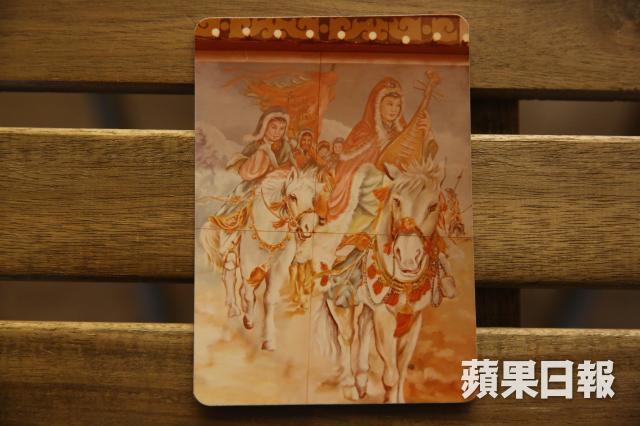

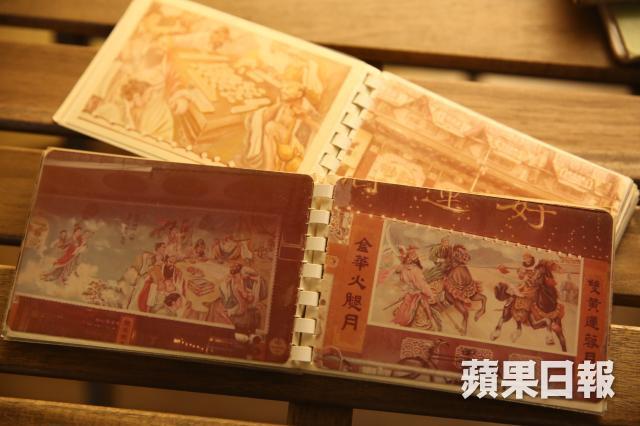

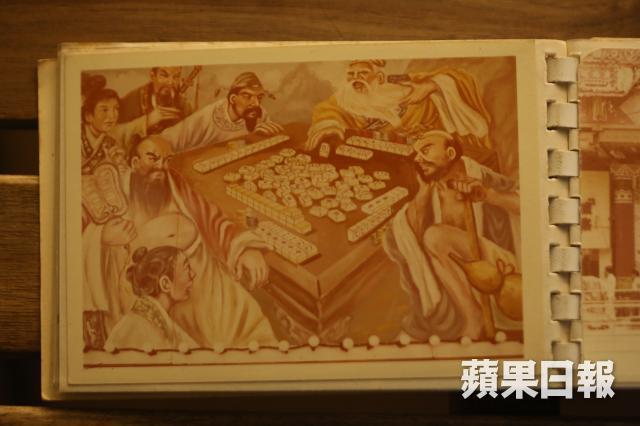

常道獅子山精神,那個年代,肯做就做到你做唔切。五十年代幫其他酒樓寫門前的掛聯,60年代開始畫大型節日花牌。他在參考圖上打格子,按比例畫在十多幅四呎乘六呎大畫板上。然後大時大節新年、端午、中秋、雙十國慶、大閘蟹季節,鄧爸爸都為不同的畫板換景。老茶樓如冠雲樓、好運餅家、好景餅家、得如酒樓都係老主顧,主力還是給瓊華酒樓畫畫,高𥧌期接下十多個工作。他畫傳統故事如《嫦娥奔月》、《后羿射日》、《三英戰呂布》、《昭君出塞》,有時又玩玩幽默,阿基:「我印象中最深刻爸爸畫八仙打麻雀,我想這是他創的吧!因為從來沒在別處看過。」一個人起稿、上色,製作畫框上的裝飾雲角,太忙時請幾個兼職,或者動員讀緊書的七姐弟幫手上色。一年暑假,三姐鄧惠儀幫爸爸畫嫦娥,畫了一個月,但爸爸兩天畫好一個。爸爸嘆:「你以後都係唔好入呢行喇。」更重要是見阿女畫到一手油污,覺得女孩子這樣不好見人。畫好的畫,由七姐弟各站一層樓梯,一幅幅傳到地下。未完,去到酒樓鄧爸爸還要爬出大廈外牆裝畫。中秋節五層樓高的大畫板,他照爬不誤。四姐鄧敏儀:「佢果陣講過佢驚㗎!話:『我畏高家嘛!但都要做格!』」中秋節前後成日打風,彌敦道又多人,佢怕裝上去裝不緊,跌落嚟打到人,所以要自己做。

事過境遷,三姐鄧惠儀跟歐陽乃沾老師學畫,老師一聽她爸爸就是「印象裝飾」的創辦人,驚訝問:「『 印象裝飾』大公司喎!有冇一百人呀!」她呆呆回應:「不是啊,主要就得我爸爸。」據說八十年代初造一套花牌大概可賣一萬七千元,當時一般文員月入約三、四千元。鄧家搬家,十萬元的樓,爸爸現金一筆清。就這樣收銀加畫畫,養大了一家九口。

接手爸爸的「印象」

瓊華酒樓於1989年結業變成商場,鄧爸爸也再沒畫花牌了。一來因為年紀大,二來酒樓沒有了,他也覺得無癮。在畫框堆裏成長,七姐弟都沾了爸爸的工藝DNA,出了一個設計師同兩個畫家,七仔阿基更於九十年代成立自己的廣告公司,還直接接手爸爸的公司名及印章:「印象廣告」,「爸爸畫廣告板時邊識駐冊公司名,個個講個信字,畫好就交錢。到我先走去駐冊。」那是1995年,鄧爸爸偶然會幫阿基畫畫圖,畫過當年全港最大的聖誔老人,過手癮。「依家呢,乜都睇錢啦!叫幾間公司先免費寫計劃書,畫預想圖俾佢揀。最緊要有位俾人自拍,引人流。跟住,揀最平嗰間。所以越來越少節日氣氛喇。」

記者:陳慧敏

攝影:陳健邦