香港盛夏,戰後堅尼地道利希慎大屋的茉莉花香,已成記憶。歷史,在利德蕙耳上溫柔的海藍寶,飄蕩無垠。無論如何,她是個吸引的女人。

在尖沙嘴海旁傳統五星級酒店會所訪問利希慎孫女兒利德蕙(Vivienne Poy),升降機一打開,只見她腳步匆匆,原來她忘了已在電郵寫好訪問的地點,怕記者找不到,正想親到樓下大門等候。

十九世紀末以前,中環土地還是由歐洲人專用,從美國舊金山回流的華工、廣東開平人利良奕,1896年購買皇后大道中202號,創立禮昌隆公司,售賣藍布。他把兒子利希慎送到皇仁書院讀書,後來,利希慎成為香港殖民地第一代具影響力的富豪之一。

眼前利希慎孫女兒利德蕙今年也75歲了,她18歲開始在加拿大生活,丈夫伍衛權是退休整形外科醫生,小姑伍冰枝是加拿大第一位華人總督,兄妹都在香港出生,後來,伍氏一家於1942年8月成為戰時加拿大政府收容的第一批華人難民。

在上世紀二十年代末,利德蕙父親利銘澤還是會被香港賽馬會及香港會等英式會所拒絕入會的本地商人,半個世紀後,主權問題浮現,他與堂弟利國偉又成為其中最先被中國知會「一國兩制」及「五十年不變」的香港人。利德蕙在《香港利氏家族史》(香港中文大學出版社)引用利國偉1996年口述,利銘澤和利國偉在八十年代初到中國時,被知會上述重要消息,「父親當時對國偉三叔說:『國偉,你也進來,我要你聽聽談話內容。』」

當年說主權移交後一切維持不變,今天看來,對一個城巿的諾言,從來就不可依賴人而是靠制度。利德蕙這本書,前港督衛奕信有份寫讚詞,她一個可以稱衛奕信為好朋友的人,放於今天香港時政,如她所說,已然來自不同年代、不同國度,而政治與社會都隨時間不停在變,她又豈會是給予香港好意見的論政專家。

在國際公民時代,香港到底是不是可以安身立命的家?這問題,一百年來都是隨時勢轉變的。香港舊時人,一代一代,不管角色如何轉變,來與去,走了的還是會回來。這位利希慎第三代每年都回港幾天,每次都盡量到銅鑼灣希慎道走一走。

「現在重回希慎道有何感覺?」記者問。

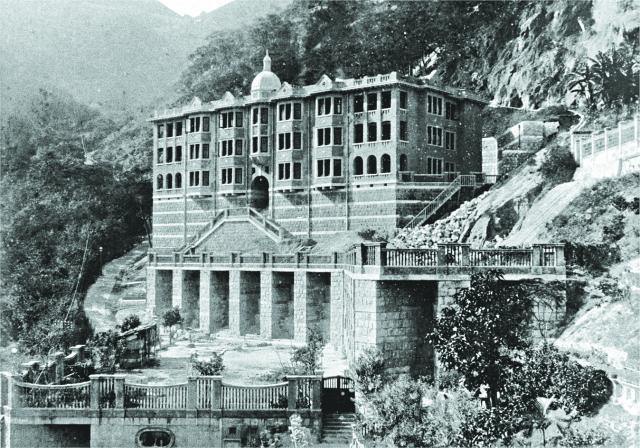

「即是當作『屋企』,是不是?現在不是『屋企』,但細個時候我住這裏。」小時候堅尼地道74號至86號「大屋」種出的茉莉花香,她記在書裏。後來利氏後人搬到銅鑼灣希慎道,新建的高樓包括使館大廈,賣了給霍英東後被轉手。而崇明大廈和由「大屋」與「利行」改建而成的竹林苑,由希慎興業擁有。

利希慎孫女說話禮貌,笑容親切,但給記者的續後回應,筆卻是尖的。如果說她有獨特魅力,那該是一個以父權為先的大家族女性,從小至長大都敢為所選擇的抗逆父母,自己的事一定自己決定。喜愛時裝便自己學時裝設計,懂針織又建立時裝品牌。喜愛寫作,她以歷史學者定位,寫事實而不寫小說。九十年代透過家族成員包括母親囗述,找資料做研究寫成家族史,其中寫利氏女人出身,寫得真、寫得坦白,旁人看來,豪門往事怎不比小說更有趣。

利希慎二房張門喜為丈夫誕下第一個兒子利銘澤以後,還沒有兒女的長房黃蘭芳很疼銘澤,後來黃蘭芳也生了兩個兒子孝和及榮森,這位大嫲感覺二房母子帶了福氣給她,所以一直與銘澤關係很好。

「兩個女人嫁一個丈夫,大家仍然可以好好相處?」記者問。利德蕙小時候住過利行,經常跟着幾房人的兄弟姊妹玩耍,遊走大屋與利行的大花園,一眾小鬼,還不時向閉目捻念珠誦經的二祖母扮鬼臉。

「我大嫲(元配)同我阿婆(二房即二祖母)呢,我未聽過她們鬧交,我阿婆好識做人,不會頂頸,我最記得她講:『唔使講喇,天知地知就得㗎啦。』」心裏對人失望,才會仰望天地。退一步,天地廣闊。那一代的女人哲學,都是看角色煉修為。

「其他阿婆關係有沒有這樣好?」

「比較細的,或者會有衝突啦。」當時利家大屋是重要時節家庭聚會的地方。與大屋相隔一個花園的利行,建有合共六個公寓,利銘澤二房生母住靠單邊頂層三樓,其他再娶的三房與四房都不住大屋或利行。

「第三第四房都在外面,但打仗後,四婆(四房)搬回利行。」利德蕙對每一房女人都有簡略而真實的描述。長房黃蘭芳娘家相當富裕,面形飽滿,身材高大卻纏了小腳,子孫輩按鄉例稱她「人人」,她總是坐在大屋同一椅子上,悶悶不樂。利銘澤生母、二房張門喜,家境清寒,嫁入豪門,要斷絕親人。二房很認命,就連親生女兒都不知道她的身世。當時香港富有家族的男人,妻妾成群,女人是男人財富一部份。利德蕙按母親黃瑤璧口述,爺爺利希慎後來再納茶樓歌女為姨太,又在聲色場上以最高價奪得處女花魁,買了初夜不忘情,再納為妾。後來利希慎47歲被暗殺,年輕姨太因為希望與子女留在一起而不改嫁,長年吃齋拜佛,與尼姑為朋,一生徘徊紅塵與佛門邊緣。

香港上世紀初的上流社會,一個家族四房人,四個女人共侍一夫,那種權力多於公平的制度,那種近乎動物性的相處方法,最終消失在文明的另一端。

寫利氏家族女人的命運,也是過去香港的一段歷史。記者在電郵問利德蕙,有些部份,會不會令有些家族後人感覺不好?她回答:「As a historian, I write facts, not fiction. Those who are educated have no issue accepting facts. I don't have any problem with my relatives or my husband of 54 years」。如她書中寫,姨太們是舊制度的倖存者,在往後的人看來,仍是受尊重的。

利德蕙是香港上一代war baby,1941年5月出生後幾個月,隨爸爸利銘澤內地走難逃避日軍幾年。戰裏蒼茫,物資貧乏,香港娃娃沒鞋穿只能着屐,避難重慶之時,小屋退潮,爸爸就用線綁好生蟹與活龜給小女兒當玩具。

葛量洪登門作客 父囑守秘

二戰以後,利銘澤跟港英及中方都有建立關係。利德蕙記述,有天放學回家,前港督葛量洪夫婦正在家裏作客,父親還特意叫她不要對同學說起。利銘澤曾任行政及立法局議員,按她所寫,主力處理六七暴動的前港督私人助理姬達(Jack Cater)是父親的朋友,代表中方處理香港事務的廖承志也是好朋友。

利銘澤是一位工程師,曾任中國工程師協會香港分會會長,30年代到海南島開發,國民政府時期在廣州巿政府工作。家族史裏提到,國共聯手抗日期間,他曾通報當時共方聯絡官周恩來,令他不至被蔣介石抓捕。以此看來,他在中國的人脈,自有歷史淵源。後來中英關係一度緊張,前港督戴麟趾禁止利銘澤返回中國,令他憤而辭去所有政府公職,之後未獲女皇封爵。往後,他說英語的牛津口音,也刻意轉為中國口音。

利益與尊嚴有輕重,殖民地香港商人的歷史角色轉變,相信也非三言兩語能夠詮釋。當年標致漂亮的小女孩利德蕙,愛混在大人堆裏,大人不留意小娃,她總是看着聽着,每當爸爸用英語跟媽媽說話,她就意識這是機密大事。所以很小很小時候,利德蕙就知道一定要學好英語。

慣聽真實故事,利德蕙從本科至碩士及博士都修讀歷史,2003年在多倫多大學完成的博士論文,是研究移民加拿大華裔婦女的角色身份,由資深記者秦家驄已故胞姊秦家懿任導師。

利德蕙為丈夫伍衛權家族史所著新書《英雄與賭徒》(Heroes & Gamblers: Tales of Survival and Good Fortune of the Poy Family),講述伍家前人到澳洲淘金,至她老爺伍英才輾轉來香港再移民加拿大。書裏記述,在大時代找角色、戰時能周旋於香港富人與日本皇軍的小人物伍英才,做過中介把最便宜的勞力士鐘錶轉手皇軍,從中拿得麵粉硂威士忌等糧食,後來一家移民加國,兒女事業有成。人生是時代裏的真戲劇,利德蕙寫歷史脈絡,也寫人性弱點,敢把老爺的風流與虛榮都記下。

掙脫家族樊籬 加國參政

同樣有研究自己家族史的秦家驄為她審讀原稿及提供意見,說英語比廣東話靈光的秦家驄,妻子是行政會議成員胡紅玉。有天,秦家驄在中環外國記者會跟記者說,早年他按明朝留下的族譜追尋,發現宋代著名詞人秦少游是祖先。

「你們主要就書本作學術交流?」記者問。他聽了,感覺有趣似的笑一下,「唔,是,就像你說的,我們有學術交流。」秦家驄1940年香港出生,先後任職《紐約時報》及《亞洲華爾街日報》,並在香港科技大學任教14年,主要為工商管理碩士課程講授中國問題。記者請他說一下利德蕙跟其他望族兒女有何不同,就像刺了讀書人的神經一下,「我不認識很多有錢家族的人。」

利德蕙是加拿大國會上議院獲委任的首位亞裔女參議員,任職達14年,也曾擔任多倫多大學校監,秦家驄對她最深印象是:勤力而品格獨立、公正。

看利德蕙寫的書,看到她個性,她最吸引是言行一致的自主性。殖民地香港望族長大,她堅持掙脫的,不只是中國傳統,也有英國文化規律。經歷戰爭憂患的英國牛津大學畢業生利銘澤,規定小孩子必須把一頓飯吃好才能離開飯枱,但她約五歲時候,就堅持不餓不吃,坐在飯枱前僵持,用時間爭取自主,最終,父親只能讓她離開飯枱。

因為是家中最小的女兒,家人替利德蕙起了英文名阿May,她不喜歡這名字,長大後改名Vivienne。母親反對她嫁給沒有家底的表親兼矯形外科醫生伍衛權,她卻對富人婚姻反感,按自己的計劃21歲在加拿大麥基爾大學(McGill University)畢業後完婚。爸爸利銘澤給予的結婚費用,她在德國買了一部車,蜜月歐遊,每天限定用25元。這段婚姻,令她跟媽媽冷戰多年,直至老人家身體出毛病,母女才言歸於好。

從來沒有人能改變大家族小女兒的決定,就連耳上丈夫送的海藍寶耳環,都是利德蕙自己挑的。姊姊利德蓉(Dr. Rudgard),是英國牛津大學早期罕有能入讀醫學院的女生,她當年跟李國寶結伴到英國升學,德蕙去了一年多不喜歡,回港在聖保羅男女校完成預科,最後到了當時較冷門的加拿大升學。五十年代在冰冷的加拿大開拓自己的天地,利德蕙半世紀在北美上層文化生活久矣,單是丈夫妹妹伍冰枝的發展,也夠傳奇。據說這位前加國總督作風完全西化,跟伍家已很少來往,她與論述全球化已死的著名哲學兼經濟學家John Ralston Saul再婚,但卻一直冠用前夫Clarkson姓氏。而利德蕙一家,卻仍不時回中國去。

訪問後段,利德蕙開始氣管敏感,不停咳嗽,除了吃喉糖,她還想到用一杯冷凍的Ginger Ale止咳,直是衝着中醫暖飲戒冷的矛盾西方行為。但當她說起炸菜蒸豬肉、炸菜撈麵,以及如何用西式大焗爐蒸水蛋,這位帶着五十年代廣東話腔調的李國寶家族朋友,其實是個沒有邊界的人,也不迴避爺爺與鴉片的問題。

「希望你不要介意,網上資料,總把利希慎背景與鴉片扯上關係,你是學歷史的,你會怎樣講這件事?」記者問。

「我(小時候)在家時時都問,阿爺為甚麼會被人槍殺?但沒有人知,個個『能願』(寧願)不知道。四叔(利榮森)當時還小,所以我去找報紙找出原因。按我所知,我家是做地產的,以前做地產,現在是做地產。以往賣鴉片要向政府買牌,阿爺同澳門葡萄牙政府買牌,發牌後,忽然間取消,當他聽到牌照原來發予另一人,告上法庭,要求對方即使發牌給別人,也要賠錢。他很不服氣,認為葡國政府很不對,所以在香港打官司,可是,贏了就被人槍殺。如果他輸了,或許可以在生好長久,就是因為贏了。」

「阿爺是地產王非鴉片王」

利希慎1928年4月30日在上環威靈頓街近九如坊裕記會所死於三槍之下,一直沒能找出兇手。當時長房的兒子利孝和仍在英國讀書,二房的利銘澤,23歲剛從牛津大學畢業,一下子要應付大家族失去權威家長的各種挑戰,包括處理因為沉重遺產稅而出現的現金周轉困難。大嫲與利銘澤關係好,對他建議不能賤賣地產物業,一直很支持。按利德蕙書所述,父親曾求助祖父的老朋友被拒門外,只有匯豐銀行會計主任Arthur Morse給他支持及借貸。為了保存利家擁有的大批土地,包括從蘇格蘭人John William Buchanan Jardine手中購買東角山(位於銅鑼灣)的土地,利家過了幾年非常拮据的日子,但卻成就利家從曾祖輩涉及的鴉片業轉移至地產及其他公用業務的底子。對別人叫祖父鴉片大王,孫女兒有何感受?

「他又不是鴉片大王,終於沒有做出來。」

「你對這個稱號有何看法?」

「人家作出來。」

「當時是可以買一個牌經營鴉片生意。」

「是可以買,他同政府買,但他未做成已經轉給別人,即是沒有做這生意,一路是地產。」

「外面說利希慎是鴉片大王,不對?」

「其實不對,是catchword,別人喜歡改一個名,其實應該說他是地產大王。」按她所記錄的資料,利家1924年成立裕成行(外間寫裕盛行),由利希慎兄長利裕成一人持有,擁有澳門獨家鴉片專營權,而利希慎當時是裕成行總經理。後來日內瓦公約協定,所有協約國取消國內鴉片專營權。

「經營鴉片是不好的,你是歷史學者會知道,你有沒有一些感受?」

「他自己也吸鴉片,我們大屋都有一張鴉片床。」她正面看着記者,這一問題,她當然不會第一次面對。爺爺早死,利德蕙從沒有見過他,但歷史確實如此走過來的,堅尼地道大屋一張黑檀木煙床,她小時候見過,「我見過鴉片床,在大屋我大嫲那裏他(爺爺)不會吸,因為大嫲有敏感,舊時有錢人個個都吸鴉片。」中英鴉片戰爭的歷史,她在香港讀書時候根本沒有讀過,都是加拿大求學時才了解。至於爸爸利銘澤,卻是連香煙都不會沾手。

利德蕙說過能看到別人看不見的東西。她有寫作的觀察與敏銳,從小看着利園山被削平、填海,一家搬遷到利家的銅鑼灣地產王國居住,當年天星小輪上的藍天白雲,她都靜靜看着,藏在心裏,知道香港曾經是首如茉莉花香的好歌。

喜歡歷史,因為喜歡聽真實的事情。若說對錯,如她受訪時所穿的湖水藍漸進色調襯衣,都是講層次、深度的。而她,總是有信心面向鏡頭。

記者:冼麗婷( http://www.facebook.com/sinlaiting.jophy )

攝影:王心義