【旅遊籽:浪迹遊蹤】

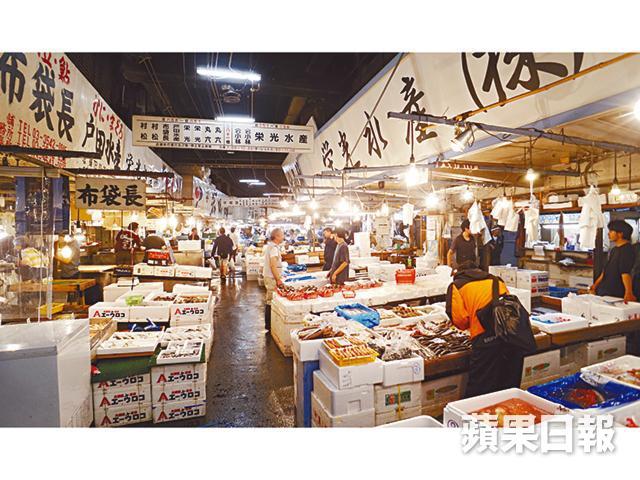

說好的築地搬遷,本落實於11月進行,誰料日前新東京都知事小池百合子決定煞停,最快延至下年2月。嘩,聽到消息後港人不知幾開心,可以繼續去朝聖。可我們對築地的認識和運作,又知幾多?正好電影《潮拜築地:魚味無窮》剛上畫,去之前不妨做定功課。

其實不能怪港人膚淺,就算是日本人,也未必知曉築地場內、場外市場有何分別。「在餐廳吃飯時,總會看到『築地直送』幾個字,好像認識已久但又素未謀面的朋友一樣。」導演遠藤尚太郎首次去築地,也只是4年前的事。「迷宮一樣的道路,人們都很為自己做的工作自豪,被他們的魄力感染。」坊間有關築地的書籍多,電影卻沒幾套,他便想拍一套。

我們在東京的電影公司大樓見面,他沒有一般紀錄片導演的形相,金毛、黝黑,就像賣魚佬一樣的粗獷線條,也許是長時間的拍攝,也變得有點像築地人了。在日本拍戲從來不易,N層的審查批核,就算是本地人也沒優先權,申請手續搞足半年。即使獲准拍攝,「拍嘢」猶如阻街,先得跟街市佬混熟,很多時在別人收工後才開拍。結果他與攝影師、監製三個人,用年半時間,採訪超過150人,拍足600小時,濃縮成螢幕上111分鐘的精華,單是這份熱血,已足夠叫你捧場。

築地靠關係 買魚講信任

整部影片,沒有矯揉造作的逼遷慘況,而是平實為市場做記錄。在這個號稱全球最大的魚市場,貨物怎麼一手交一手、拍賣如何進行,以四季時令海產做串連,講述的其實還是人與人之間的故事。我請遠藤用兩個詞語,形容他心目中的築地,他說是「信賴」、「傳承」。「縱使到了今天,築地仍是個很古老的地方。人們習慣面對面交流,交換行情。一旦買賣雙方認定了對方,就不會改變,批發商知道餐廳需要甚麼,會於競投中盡力為他們選購。去築地與其說買魚,不如說買的是關係。」他認為市場能夠運作,靠的就是這種「信任」。

這種以人為本的運作方式,見於市場各部份:代代相傳的魚檔、拒絕用機器取代人手的投標方式、做好一件事的職人精神,可說是傳承自日本的價值觀與文化,是速食年代中的一列清泉。遠藤在紀錄片有意無意地加入一段講述日本年輕人因不懂吐骨而不愛吃魚的片段,他說:「現在生活太方便了,到處都是24小時的超市,買菜時已很少見到一條完整的魚,都是切好了的。正常連大人都不會想『究竟這個東西從何來的?』你又怎能要求小朋友去憑空想像?」

作為紀錄片的導演,他強調自己的拍攝目的並非作出甚麼批判,也不反對時代的進步,只是客觀地為舊日美好事物做個記錄。這與他對築地搬遷的看法不謀而合,紀錄片中完全沒有觸及這敏感話題,問他本人怎樣想,他答得輕鬆:「很多人反對築地搬遷,但無論豐洲好還是不好,市場是為生活而設的,那就要去迎合當代的需要。」市場老化、冷藏系統不佳,是實際存在的問題,懷念歸懷念,生活得繼續,人還是要跟着時代走。

記者:甄俊宇

攝影:伍慶泉、林栢鈞

編輯:謝慧珊

美術:黃創泰