問阿媽,她們年代開學有甚麼要做,阿媽想也不想:「帶棵葱囉!唔係有乜呀!」

家陣開學,大人最緊張係「買齊書未」,做好功課未;細路仔就渴望有新書包新文具新校服,彷彿過去一年一筆清重新開始。但五、六十年代,新鞋新袋新書唔好望,最緊要,帶棵葱。

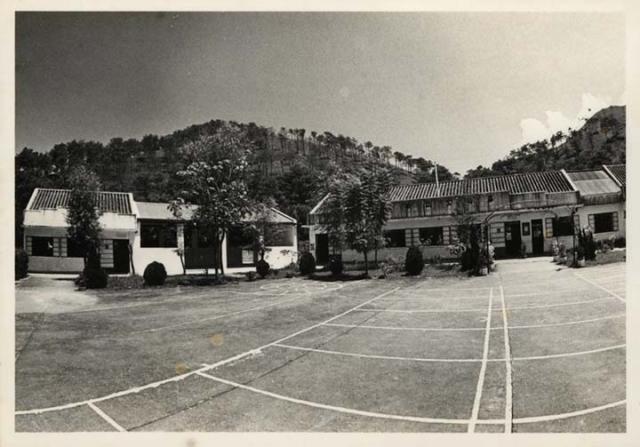

多年來多少村校、天台學校、小型學校,以至荒癈、殺校老校舍沒入歷史,一班校長與老師把東西搜集回來,如村校年代的大木桌椅、老師一搖就上堂的鐘,還有不同年代的教科書等。物件加以整理後,放到香港教育大學的香港教育博物館,博物館面積不大,卻常會安排主題展覽,老日子的學校舊照、半世紀以來的課室用品重見天日,讓大家了解不同年代老香港的學校歷史文物與資訊。

香港教育博物館館長張樹娣(Karen)說,五六十年私塾年代,開學乜都假,書包裏最緊要有這八件事!大大把葱,寓意聰明好學;大條藤條,寓意接受先生教導;芹菜一大棵,表示芹芹力力;香蒜一嚿就會識蒜術(算術);木尺一把意謂良田萬頃;紅雞蛋代表獲新生;還有保平安的利是及糖果,糖果要分給同學吃完,寓意不自私。有齊八寶,開學就無往不利。

另一個櫥窗內是20至80年代不同科目的教科書。如1912年間德育課的《新修身》, 嘩!像四格漫畫,全書文言文,教你修身,但好似好深咁喎。看電影都知道私塾年代,入學梗係讀「三字經」,三十年代的「三字經」,最末還附有訓蒙的千字文,以五、六歲入學小孩而言,文言用字未免太深了吧!

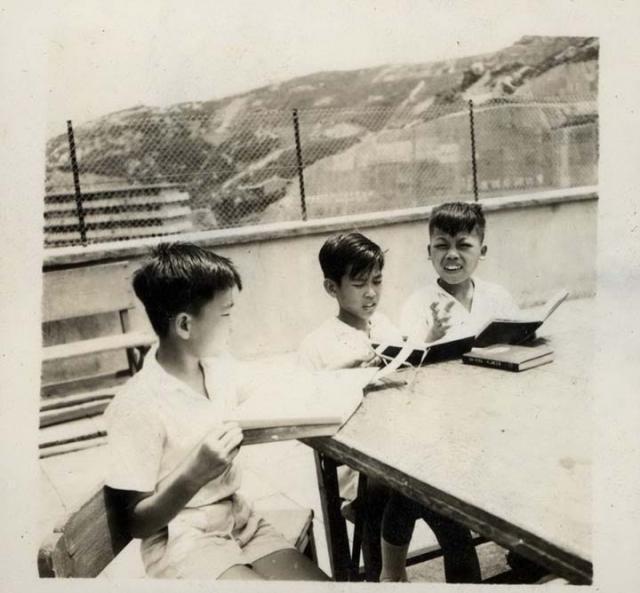

其實館內更珍貴的,是他們收起了好多五、六十年代學校發展的舊相,如50年代有位牧師建議在徙置區屋頂設志願機構主辦的天台學校,學費每月只需1元,以二、三十元請大專學生來義教。文具店寶元號的老闆方啟波年輕時曾到天台學校義教,說朝早在地下集合後,就一起踩八層樓梯到天台上課「好攞命」,不過他卻笑說:「制水期供水的日子,就沒學生上課了。」一切,都把阿爺輩的學生生活重現眼前。

記者:陳慧敏

攝影:周芝瑩