漿糊筆、擦膠、鉛筆、紙張等等,都是開學必備文具。但你又可否想過,它們未被發明前,人類的生活又是如何?它們發明的背後又有甚麼故事?一起看看文具們的前世今生。

擦膠前身是麵包碎

在擦膠被發明之前,人們都是用麵包屑擦掉筆迹的。直至十八世紀,英國文具商Edward Nairne發現橡皮擦物料的用處,到街上販賣。只有一厘米多的正方體擦膠,索價三先令,價格等於一個家僕的一個月人工,或旅館租住10日的價錢。後來擦膠在藝術書被提及,才普及化成為今天便宜的擦膠。

螢光墨水令美國打贏二戰

1930年,一次卸貨意外讓Robert Switzer昏迷了好幾個月,他蘇醒後發現視力受損,只好待在暗室裏等視力恢復。靈機一觸,他和兄弟Joe就用紫外線燈照,把凡照到會發光的東西都用來做實驗,最後成功調配出螢光漆料。後來物料被軍方拿來應用,例如用螢光布料辨識同伴身份,甚至令航空母艦跑道用上螢光標記,令飛機夜間如常飛行,結果讓美國在戰爭處於十分有利的位置而勝出。

漿糊筆靈感來自唇膏

1967年,德國化工公司漢高(Henkel)的Wolfang Dierichs博士奉命出差。上機後他開始神遊,剛巧一個小姐在飛機上塗口紅,於是他想唇膏可以換作其他東西,例如固體黏膠。於是百特口紅膠(Pritt Stick)就面世了。然而,這個女子身份一直成謎,但為漿糊筆的誕生更添神秘的色彩。

塗改帶的前身殺人事件

在塗改帶和塗改液未發明之前,人們寫錯字的代價是很高的,因為要用到墨水刮刀!1909年,15歲的George S. Millitt工作時跟同事提到自己今天生日,結果同事都逗他要親他一下當作禮物。工作一結束,同事們一擁而上將他圍住,忽然他失去平衡,人被刮刀刺傷而死。《紐約時報》當時報道:「辦公室嬉鬧刺傷造成一死」。所以,不要再埋怨要等塗改液乾了。

後來,美國有家律事務所公司的秘書Bette Nesmith Gramham ,感到用墨水刮刀刮走字迹實在過於麻煩,剛巧在聖誕節自願加班時,看到裝飾銀行的櫥窗師傅為招牌髹上新色。靈機一觸,她發現遇到錯字不必把原本的字弄去,反而應把錯的地方蓋過去,並跟兒子的化學老師商討,嘗試弄出能遮蓋字的液體,塗改液才得以面世。

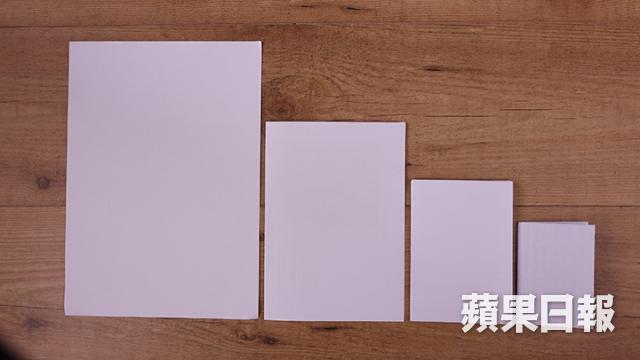

A4紙的神奇比例

人的一生一定用過無數的紙張,但為何紙張一定是A4 尺寸?德國女學者Dorothea Schlozer發現A4紙的尺寸是長97mm×闊210mm,黃金比例是√2:1(約1.41: 1)。若果從長邊的正中間剪開一半,就能得到面積剩一半但長寬比不變的兩張紙。假如A4的比例為4:3,對摺後紙的比例會變成3:2。所以A4的好處在於將A4紙對摺或複製變大,新得到的尺寸仍然保持同一個比例,標準化令世界各地更方便使用。

資料來源:《誰把橡皮擦戴在鉛筆的頭上?-文具們的百年演化史》。詹姆斯‧沃德 (2015)。鄭煥昇譯。

記者:鍾藹寧

攝影:周旭文