【專題籽:鑑藝藏珍】

若有天大家見到一班穿着長衫的知識型女性在街上連群結黨,吞吐流利英文血拼名店,或婀娜多姿地捉精靈,她們很可能就是「長衫薈」(Cheongsam Connect)的會員。這批巾幗不讓鬚眉的「黨員」,不是律師、學者、行政人員就是來自不同界別的專業人士,藉組織不同文化活動,例如請專家教授長衫歷史甚至潮流變奏、聯袂尋找他鄉的長衫衣料、去博物館看展覽,都是清一色穿着摩登長衫,眾志成城推動長衫便服化。

微風玉露傾,挪步暗生香。她們未必都有絕色美貌,但身上第二層皮膚讓她們流露廿一世紀自主女性傾城的自信。

「我們不想見長衫成為Lost Art(失傳手藝)。」我與攝影師參與了「長衫薈」一次周末聚會,請來香港碩果僅存的上海襟花鈕導師浦明華即席示範。平日扛起半邊天的女強人在長衫下靜心觀看。百美千嬌都是西化女性,說話中西夾雜,不時聽到時尚女性的自主心聲。「其實做一件長衫能表達女性自主概念,由花布開始到處尋找,搭配花鈕,為靚得有個性,女人肯花一擔心機。」

長衫對於上一代香港男男女女來說,不只是過時的服裝或集體回憶,更是本土生活態度與精神。「長衫薈」發起人之一、曾在特區政府任職高級行政人員的曾舜恩笑指,「去年成立『長衫薈』時沒有甚麼鴻圖大計,最初只是一班喜歡長衫的姊妹淘一起吃飯聊天,慢慢結集不同界別很多志同道合人士,決定一起推廣這極富香港特色的服裝。」

「長衫薈」顧問、著名西藏文化學者兼長衫專家李惠玲博士優雅地補充了一段本土時裝史。「很多香港新生代只知旗袍而不知長衫,其實長衫才是更地道的說法,英文Cheongsam於二十世紀中期已入牛津英語字典。旗袍是上海傳過來,受到八十年代香港小姐選舉的旗袍環節影響,才慢慢廣泛流傳。其實長衫這名字在香港男女通用,長衫沒有民族標籤,更有本土色彩。」

李惠玲博士九歲已開始自製衣服,一年四季所穿的數十件長衫,都由她親自縫製,包括復辟上世紀三十年代、上海女星阮玲玉等也趨之若鶩開高衩露蕾絲襯裙的長衫,又會做五十年代洋溢香港特色中西合璧長衫,她更希望重拾「女紅」的樂趣,令長衫製造這夕陽行業可以鹹魚翻生。

銀行家、時裝設計師、建築師、藝術家、博物館館長、基金會主席、企業家與管理層、大學講師、學者紛紛加盟,她們聯袂到海外看展覽、尋找家鄉的布料、對外參與眾多交流活動,包括與杭州旗袍會的交流,對維護傳統工藝的同時,亦致力推廣新一代長衫設計師,現今會員當中便有多位新晉年輕設計師。成立一年多的「長衫薈」成員約70人,入會資格是?「每位會員穿長衫當然最好,不穿也要了解背後故事,在自己的專業崗位影響身邊人,尊重自己文化。」曾舜恩說。

其實,1911年辛亥革命後,西方思潮對女性服裝帶來巨大衝擊,華貴繁縟的清末女服隨着王朝的垮台而失去尊貴感,更淪為落後標記。新思潮崛起,弧形下襬的大襟襖衫配以黑色素裙成為「文明新裝」,是近代中國知識女性的象徵。長衫是1950年代中期至1960年代末香港城市婦女最普及和體面的服裝,1970年代長衫開始衰落後,仍繼續成為少數領導階層女性的常服。有趣是,1940年代末以後,旗袍於內地消失了40年,1980年代末重新出現時,長時間主要成為服務員制服,可謂「小姐變了丫環」,近年才積極洗底。「長衫薈」會員花盡心思塑造的摩登長衫也有異曲同工,由「自己話晒事」、各自各精采是廿一世紀自主女性的關鍵美學準則。另一位「長衫薈」發起人,既是律師又是銀行家的張黃穎恩坦言,長衫應「以人為本」,是人穿衣而非衣穿人,故人人崇尚個人特色,按個人喜好與性格穿出風味,不刻意追求長頸、寬肩、細腰、花瓶腳,與時並進,賦予長衫新內涵與生命力。

慢工細貨vs速食時裝

長衫老土嗎?你問每位會員身上所穿,卻都是故事,她們甚至會告訴你長衫不似名牌衣飾只有一個英文或法文名稱,附加SS16或FW17,充斥着「復古致極變成潮」的例子。她們不少會特意在世界各地找罕有布料,再找上海老師傅度身訂做精緻長衫;有些則是母親甚至祖母代代家傳;部份是會員或朋友送贈的古着,各自想法子修改、潮化或錦上添花,轉化為「自我宣言」,爭奇鬥艷。像曾舜恩這天便穿上香港設計師出品,布料拼搭幾何圖案中西合璧,向六十年代香港致敬。「我們要對抗速食時裝潮流,因為長衫是很環保的,幾十年前的衣服仍然可以再穿,款式不改也不過時,自我搭配首飾或外套,就可以玩不同風格出席不同場合。」

速食時裝(fast fashion)當道,貪款式新穎、價錢便宜,自主至上的長衫是時代之選。「不只是買一件衫,當中經過自己一番參與。」「長衫啟蒙」自《花樣年華》的張曼玉和《色,戒》湯唯的曾舜恩說,長衫總有一種吸引人眼球的氣場。

香港女律師協會會長余嘉寶本身就很西化,她很享受中西合璧用長衫玩mix & match,一件長衫配件玉器可以去ball,襯波鞋黑絲又可以去蒲。她認為長衫受專業人士歡迎,因為享受由布料長短款式剪裁甚至領位高低自主經營,正所謂有得揀,自己做老闆,合乎專業人士的合尺,令每個人穿出各自的美感來。有趣的是,長衫薈姊妹曾經一起用做長衫剩下的「布餘」自製手袋,重拾圍坐做女紅的樂趣,大家竟坦言:「比購買名牌手袋的滿足感大得太多太多……」

發起人都說長衫推動工作一點都不難,因為很多時女性到外國開會或參與雞尾酒會,總是欠缺一樣代表香港的東西,長衫就最適合不過了。長衫薈推廣的除了是衣服本身,香港女律師協會委員李萌更強調着重文化內涵及穿着長衫時的舉止禮儀,讓一班讀番書又愛美的時代女性,重新在時裝中尋根。諷刺的是,會員中有昔日在讀女校長大、最討壓經常弄破側衩的長衫校服的女生,成為熟女後才懂得長衫之美,甚至穿起長衫學唱粵曲。其實,長衫薈也不是女兒閣,會員當中也不乏男設計師或專業人士,包括電腦圖案設計師李漢樑及珠寶設計師翁狄森。曾舜恩解釋,長衫一詞從來有別於旗袍,男女通用,所以長衫薈自然不會拒男生於千里。

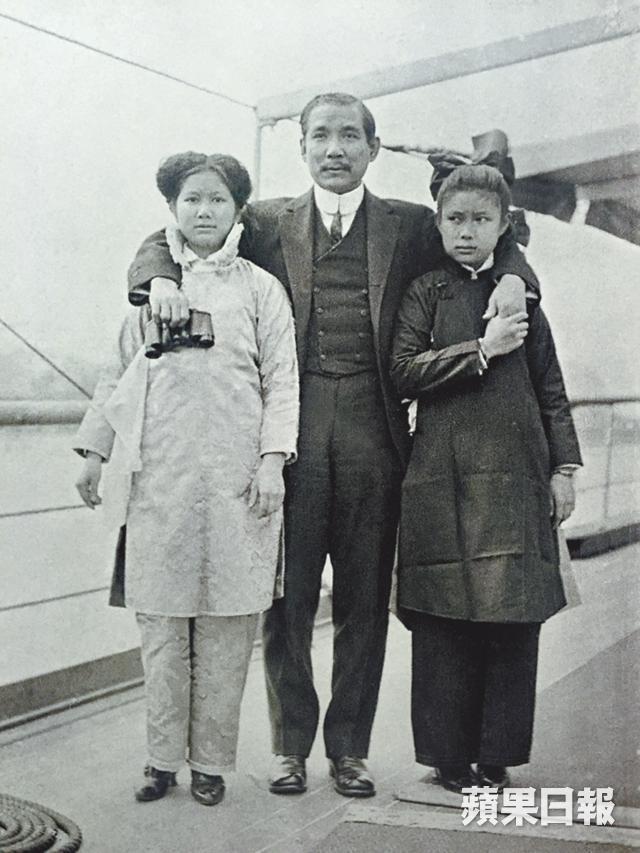

黃錢其濂大半生穿長衫

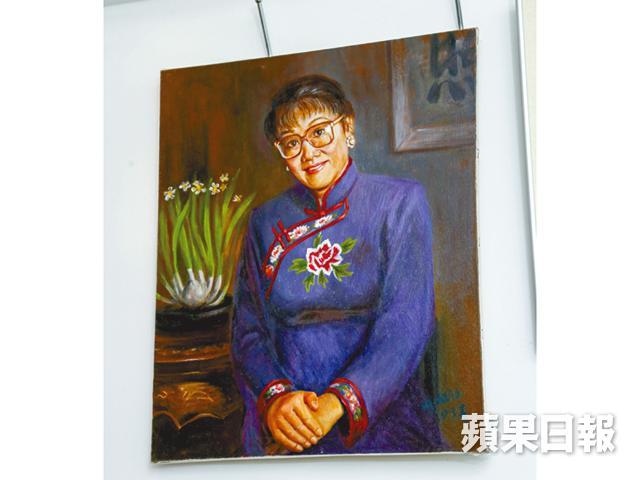

戰後香港長衫擺脫上海旗袍的影子,加上中西文化滙聚而闖出新天地,大批南來的上海裁縫以他們的『海派工藝』,造就了二十世紀中葉香港長衫的黃金時代。生於上海的前港英政府高官黃錢其濂,退休後做過英文補習天后,她的一口英文好過很多英國人,西化至極的她穿長衫成個人標記。自喻為傳統女性,她笑說當年因為則師丈夫愛女性穿長衫而嫁雞隨雞,從此大半生穿長衫,紮了幾十年髮髻,直至移民澳洲才大解放。

「有比中國女人穿旗袍更好看嗎?我丈夫認為沒有,因為我們瘦,『胸前絕後』像一支竹竿,反而穿起旗袍很好看,因為它的線條是直的,哈哈哈。」黃錢其濂笑說,後來荷李活把長衫塑造為女人性感名物,長衫的意義從此改變。昔日「政壇鳳凰女」競選立法局議員、跳探戈都穿長衫,黃錢其濂回流香港後,已很少穿長衫。「我只有一位長衫師傅但他已離世,移民後沒有找到師傅,現在回來更沒有了。舊日的長衫我穿完即棄,現在很後悔。」

長衫是神奇發明,可剛可柔,它令女性散發典雅、溫柔、清麗的東方氣質,《傾城之戀》的白流蘇、《花樣年華》的蘇麗珍、《甜蜜蜜》的鄧麗君、《色,戒》的王佳芝甚至作者祖師奶奶張愛玲,千嬌百美,目不暇給。一分一寸、一包一露、萬種風情都是宣言。

女人與長衫相處,自然發酵出不同氣質。可惜是,傳統師傅的手工旗袍快要消失,拿包袱上門替有錢人度身做衫的光景不再,連做手工襟花鈕的師傅都成了夕陽孤軍,死守着一門絕活。

部份圖片由受訪者提供

記者:鄭天儀

攝影:林栢鈞、梁志永

編輯:謝慧珊

美術:楊永昌