【旅遊籽:浪迹遊蹤】

自1996年由中甸縣改名而成的香格里拉市,是英國小說《消失的地平線》中的烏托邦。對梅里雪山早生仰慕,奈何我的體格難擋高山反應,只能隨酒店藏族導遊遊走於海拔3,160米的雲南省迪慶藏族自治州,徜徉依拉草原,走入藏族百姓家嚐糌粑酥油茶,感受賽馬節的熱情、噶丹松贊林寺的靈氣、獨克宗古城的靜謐,行程簡單,也自有體悟。

第一次到香格里拉,因為高山症發作加重感冒而更改行程。出發前沒時間重新計劃,兩手揈揈來到目的地,茫無頭緒,幸好入住的酒店提供個人行程訂製服務,有專人根據你的體力、旅程日數、興趣度身訂做行程,包車包導遊,近近地到迪慶藏族自治州的景點,最便宜$500人仔就包到一架七至九人車。

隨司機兼導遊拉茸旺堆大哥,從城市駛入郊野,無邊無際的大草原躍入視野。香格里拉市內的依拉草原聞名遐邇,是迪慶州最大最美的草原,總面積13平方公里。雨季時,水比較充足,納曲河、奶子河等十多條河流經草原的水,覆蓋了大部份草原,就成為了季節性湖泊納帕海;非雨季時,湖水退走,水少草多,便變回依拉草原。依拉草原屬自然保護區,由藏民管理,象徵式收取十元入場費。6月的依拉草原野花尚未盛放,遠處群山峻嶺左右堆擁,馬匹散佈在草坪踱步,由穿粉戴銀的藏民放牧。

常說要了解一個地方的風俗民情,一定要走入尋常百姓家。當了司機導遊28年的拉茸大哥是這裏的地膽,駕車帶團路經村莊,隨機走進一戶人家,也能有一桌飯作招待。我們闖入藏民家中,在兩層高的藏式大宅中跟藏民吃糌粑、酥油茶、酸奶、青稞等。民家仍以木材燒爐,一室炊煙裊裊,雖然不諳藏語難以對話,但也算淺嚐到古老藏式風情。

旅行時剛巧碰上當地年度最盛大傳統節日賽馬節,每年6月一連三天在舞鳳山賽馬場舉行,是香格里拉市各族群最重視的民族運動競賽。我們原本想於賽馬日第一天到場,從酒店前往場地時卻被車龍堵上三小時,錯過了開幕禮。據聞賽馬節除了馬術競賽,也有氂牛賽跑、牛拉杠、競技賽等節目,賽馬會比速度、步法、馬上搶旗、跑馬拾物等,來自芒康、鄉城、稻城、理塘、巴塘等地區馬隊都會參賽,好不熱鬧。

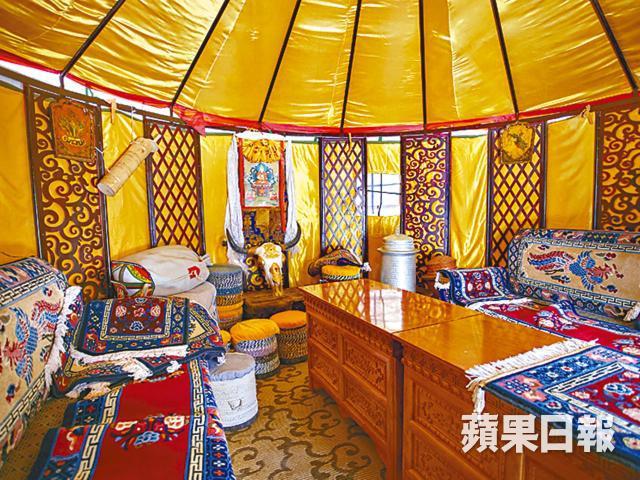

賽馬場比想像中大,廣闊草原上泊滿車輛,遠處早搭了許多藏式帳篷,各地餐廳、酒店小廚也來擺攤位賣小食;另一場區有林林總總表演,強國式busking、舞蹈特技魔術,技藝高超和呃神騙鬼的也共冶一爐。來自各地的族人舉家出遊,三五成群,草地上吃喝玩樂,野炊宴客,有些連家中家具也搬來,歡天喜地參與慶典。

藏民天性熱情 請白撞客飲酒

馬場上沒有預想中的激烈競賽,偶爾只有幾匹馬緩緩跑過,場內亦無公佈任何比賽項目的時間,細問下得知兩天後才有較精采的馬匹競技賽。場外民眾早堵在場外圍觀叫囂,山區天氣變幻莫測,兩秒間落雨又放晴,雨傘放了又收,觀眾盛情絲毫不減,賽馬不好看,就到別處找樂趣。

看不到賽馬,無意間闖入宴客高官的地區,裏面招待來賓的工作人員都是年輕藏族男女,穿戴傳統服裝,比外面看到的更講究。以為誤入禁區會被趕走,卻被沒有工作在身的工作人員邀請入內,共飲香格里拉啤酒,以招待貴賓禮節接待來白撞的陌生人,只因太熱情好客。「我們藏族,會走路就會跳舞,會說話就會唱歌。」微醺的藏族大哥豪情壯語一輪,找來兄弟們獻唱一曲,「《卓瑪的故鄉》,獻給香港的朋友。」天籟般的歌聲很動聽,一聽就知專業。想不到一趟看不到賽馬的賽馬節,也有奇遇。

火燒歷史古城 災後蕭條遊客少

2014年,發生在獨克宗古城的一場火災,令這古老名字多了一層意義,自此講起香格里拉古城,總有人憶起那些燒光了的文物古蹟和唐卡畫像,泛起嘆息。兩年後的歷史名城怎樣了?走入藏式街道巷弄,百態蕭條,安靜得不像旅遊熱點,小店遊客稀少,只有街坊鄰居打牌度日,不少路段依舊在重建,碎石瓦礫處處,不是聽說古城燒毀部份已修復完成,新房勝舊房嗎?拉茸大哥解釋道,是火災後為了擴展道路才不斷修路,但災後不景氣,已然事實。

最巨型轉經筒 七人合力轉動

走入南邊舊城區,藏式風味依然濃厚,跟別的古城一樣,商業化痕迹漸深,但總比麗江古城樸實。小城修復後已看不出火災痕迹,至少我這種首次來的遊客,無法對比受災前後。拐入舊城廣場,人浪漸現,許多人也前來城中大龜山的藏經堂和佛寺參拜。佛寺旁有個世上最重、最大的轉經筒,高19米,直徑6米,重60公噸,需七人以上才能轉得動。轉經筒上鑄了四大菩薩法像,轉一圈如唸經一遍,不少信眾慕名而至,手持念珠,一手轉經筒,誦咒聲低迴於山谷。下山瞥見廣場中,強國子民拉垂死的藏獒與氂牛招攬生意,遊客拉着動物合影,殘忍無情。山上人皈依聖潔,山下人滿手鮮血,雖然早成旅遊產業常態,但看後不無悵然。若有機會重遊故地,盼望古城不至太走板。

住藏式酒店 度身訂做行程

TRAVEL MEMO

簽證:中國雲南香格里拉市,持回鄉證可入境。

機票:乘坐港龍航空到昆明,來回連稅$1,880起;轉乘中國東方航空至雲南迪慶,來回連稅$2,318起。

滙率:人民幣1元約兌1.18港元(文中價錢已折算成港元)。

記者:王秋婷

攝影:潘志恆

編輯:李寶筠

美術:楊永昌