【文化籽:籽談風月】

飲食男女,風月無邊。

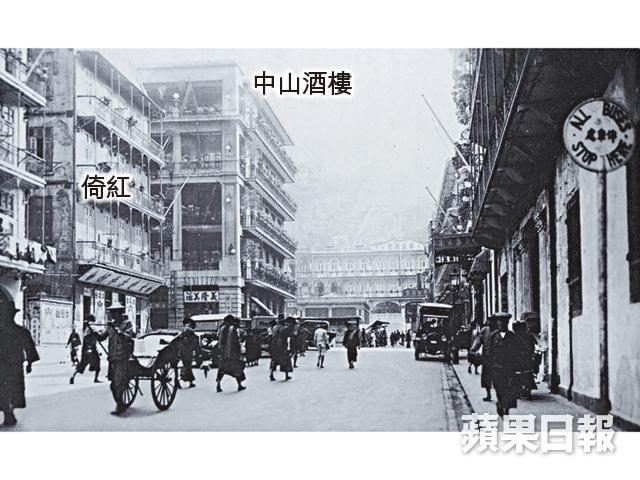

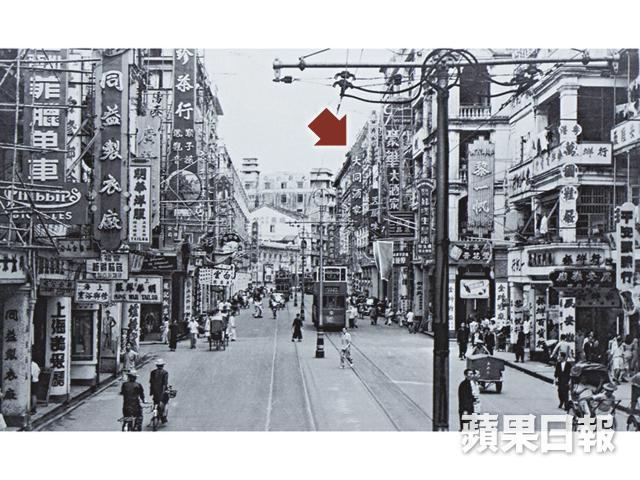

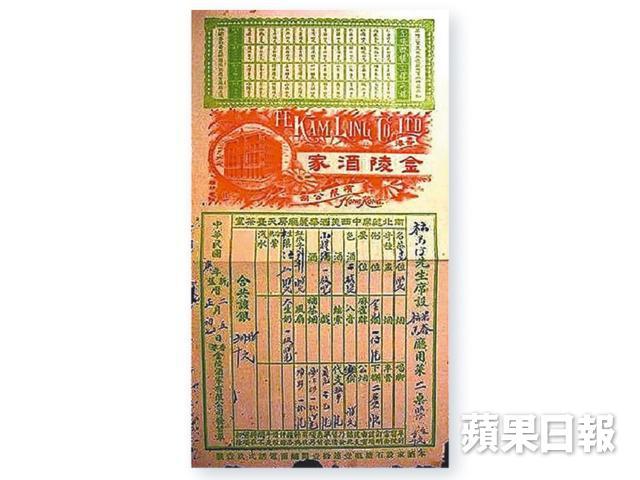

上世紀二三十年代,香港攞正牌的塘西盛世,也帶旺附近的飲食業。單是山道,廿多家大小酒樓倚着妓寨「四大天王」而建,還未計具規模妓院自設飯堂,輕巧的酬酢、豪氣的霸王夜宴,晚晚開局。夜未央滿樓酒色、煙花地滿園春色、尋花客滿臉急色,一幕又一幕銷魂的都市浮世繪。

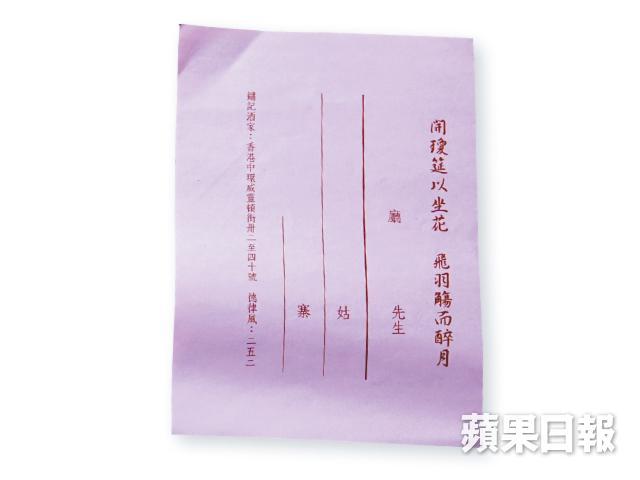

廿多年前起,中環鏞記應熟客要求設計了一頓摩登風月宴,食材刁鑽之外,餸名以至賣相優雅中洋溢性暗示。24人的銷魂飯局,昔日動輒八萬十萬落樓,雌雄配對今夜不設防,近幾年已絕迹。《蘋果日報》邀得鏞記破格重塑這失傳特色宴,更找來劉天賜、鄭寶鴻、沈西城三位豪情掌故王連同被賞賜的「後土」(女伴)開局,重現香艷的旖旎春色。

琳琅滿目通桌鋪,老饕之意豈在食?杯酒間回溯風流未了花事。

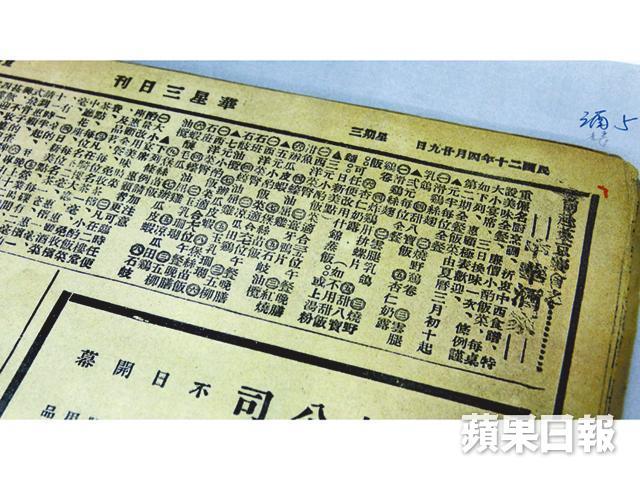

「阿姑肯與飲客一夕風流前要『執寨廳』,即是霸王夜宴,宴請青樓上下約七八十位小姐擦一餐,以示架勢堂,嫖客花費二三百元,相當於現時六七萬元。」寫過《香江風月》一書的鄭寶鴻,甫入席即化身白頭宮女,細訴塘西拾遺、阿姑艷史、舊時潮語、嫖友「包膠」,都是風月年代的集體回憶。

昔日鶯樓尋芳,「一夜夫妻」豈止百二蚊?

豪客一擲千金花天酒地,換得由妓寨地下拾級登樓之際每層歡呼「XX少到」,威到冇朋友。但執完寨廳有沒有下文?還得看阿姑心情。在青樓,「猜飲唱靚」的妓女家教嚴過千金小姐,她們與恩客交往更有一套制度,見個面都要飛箋(發邀請函)才算矜貴。花箋收費一元,已是平民半個月人工,一蚊叫到一隻雞,衍生了「一蚊雞」。「塘西阿姑是世界上最高竇的老舉。」鄭大少笑指,煙酒打賞,甚麼夾翅費、開果碟費、毛巾費、「白水」之類貼士名目多到嚇死你。「很多時阿姑𡁻完便鬆,讓急色恩客在房等到口水乾,慘變乾煎石斑。」

闊少撚花,各出其謀,銀彈與心思兼備,恐怕要「贏在投胎前」。

縱橫花叢半世紀的沈西城搶白,紅牌阿姑都吊高來賣,有人豪花五十萬都未能一親香澤,相等於現在幾千萬。電影《胭脂扣》裏飾演十二少的張國榮,不是又燒炮仗、寫對聯、送大床為博如花芳心嗎?

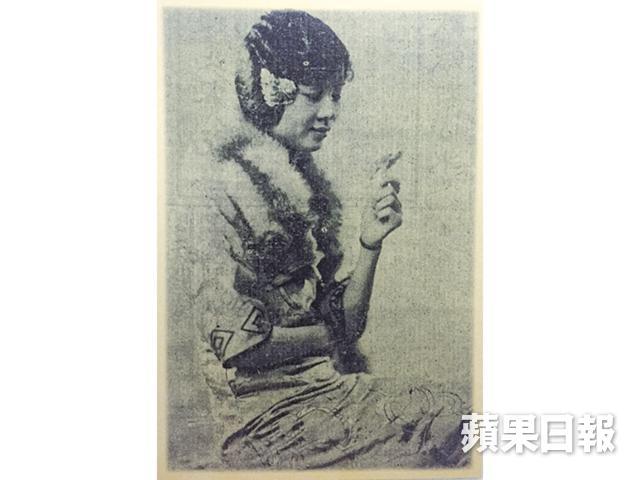

「有大家風,無青樓習」是塘西女神的最高指標。有趣是,現代男女都愛胸前「事業線」,三十年代的美女崇尚波平如鏡,審美觀南轅北轍。沈西城揀女竟然以內涵為先,獨厭「十三點」;鄭寶鴻鍾情長衫美人;賜官說女人「有容乃大」,容解作胸前容量也。

我們的女嘉賓談風說月也豪情不輸硬漢。既開酒莊又做過殯儀的陳芳以「醉生夢死」形容自己經歷,試過遇上光頭村長屈機隊酒,她剛烈回敬。「我舔了他的光頭,叫他替我乾了它,他儍了眼,結果一飲而盡還自隊兩杯。」

談到真.男神,美艷的網台主持人歐昶瑩大發偉論:「That's nothing erotic than a good conversation(沒有比一場精采對話更引人入性)」她更公開徵求能在言談間令她高潮迭起的男人。

想娶紅牌阿姑 用錢當柴煲綠豆沙

塘西夜夜笙歌,阿姑晚晚去幾轉飯局胃都傷,故並非每場飯局都是豪舉,甚至會叫周圍酒樓外賣,霸王夜宴就比較豪。鏞記將摩登風月宴推到另一種食玩兼備的飲食體驗,除了食材講究外,餸名與賣相也別出心裁,大灑鹽花。唯一不同,舊時公子哥兒流連煙花地,吃飯由早食到晚,現代人事忙,吃幾小時已很奢侈。

據在鏞記工作49年的營業部經理沈華透露,廿多年前開始某位律師熟客年年在鏞記舉辦風月宴慶生,只是食客帶來的「後土」不是鳳姐而是太座。「有時男賓反而坐了圓凳服侍女賓,始終是家中老闆嘛。」以前偶爾也有專業人士或內地豪客辦過風月宴,某已故傳奇商人也是座上客,但自老闆及風月宴菜餚總設計師甘健成2012年過身後,風月宴便停止了。

霸王夜宴的表演節目,除了癡男怨女卿卿我我餵食娛賓外,主角阿姑更會替全宴人夾翅。「以前的翅是群翅,所以要用筷子夾,現在是翅群。」劉天賜摸摸長鬍子說。「試過有位阿姑不肯替某大少夾翅,給整碗翅照頭淋,被笑戴魚翅帽。」鄭寶鴻補充,還說了一個有個煲綠豆沙的經典塘西故事。

「追求者眾的紅牌阿姑阿桂開出條件,誰能用銀紙當柴燒煲熟鍋綠豆沙就嫁給誰,那是天價,主人翁最後淪落街邊賣花生。」鄭大少翻查多年的舊報紙,無意中見到有記者採訪這過氣阿姑的報道,阿桂說事件從沒發生,只是傳說。

但得同衾共枕,怎信花蝶無愁?

處女下海後要戴孝

半點朱唇萬客嘗,不少阿姑都會包養小白臉來平衡心理,就似如花包養十二少一樣,也有妓女沉迷鴉片,晚景淒涼,像阿桂。不過,富豪不嫌棄而帶妓女埋街真有其事,甚至做埋正室留為佳話。有大家族兩代人便娶了三個琵琶仔為妻,琵琶仔即鴇母訓練的處女雛妓,恩客要替其「開苞」動輒要花幾千元,相當於現在幾十萬,貴過娶老婆。羅澧銘的《塘西花月痕》記載,開苞前鴇母會替琵琶仔上頭如新婚,開苞後會戴孝,象徵霧水丈夫已死可以再嫁,即接客開展迎送生涯。「開了苞的妓女叫尖先生,字面看是個小童,實際上已是大人。」鄭大少補充。

「做過三年老舉,勝過一個狀師」俗語,形容妓女的手段高明,當然是鴇母特訓的功勞。

「鴇母通常會先訓練歌伶,博其一躍成名,五音不全的只好投身風月行列。」以前還有「唱腳」(歌伶)和「老橫」(樂師)娛賓,甚至會請得紅伶獻技。除女伶外,塘西亦有不少失明男伶專唱淒怨動人或鹹濕南音。

「涼風有信,秋月無邊。」我特意請來六歲已開始學胡琴的年輕演奏家陳璧沁替風月宴助興,席間她拿起琴隨口哼了句搖板,那是道盡妓女與嫖客風流債的《客途秋恨》。淒惋一曲,拉唱出昨夜風流。

「南音是妓院、煙館、茶樓上常聽到的音樂,歌詞不少都與男歡女愛有關,故又俗稱『老舉南音』,杜煥瞽師的鹹濕歌如《爛大鼓》、《陳二叔》從不讓女人聽,說會招夭壽折福,《陳二叔》孤本錄音存於美國匹茲堡大學,我也沒聽過。」

1920至1921年可謂塘西的黃金時代,單是石塘咀(即今日西環) 大小妓寨五十多家,阿姑二千多人,從事娼妓行業最少二、三萬人。「電燈着,鬼掹腳」就是形容飲客猴擒的心情。1935年香港禁娼後,僅存少數私寨秘密經營,花事凋零。

阿姑有從良、有轉戰廟街、有投身藝壇、有人挾塘西大名轉戰廣州、澳門、越南及東南亞,當然誤交黑道、沉淪毒海和賭海、百病纏身、被騙子騙財騙色更多。

石塘咀紅燈關閉,一段三十年塘西風月史也就此告終。

歡場花事成追憶,阿姑們聲色犬馬的逸事,仍會留在餐桌上筷子間,低迴縈繞,成飄渺綺夢。

記者:鄭天儀

攝影:潘志恆、伍慶泉、黃子偉、徐振國、許先煜、陳永威、鄧鴻欣、林栢鈞(部份圖片由被訪者提供)

編輯:黃仲兒

美術:楊永昌