【旅遊籽:浪迹遊蹤】

去年網上一段海龜被救的影片,保育人士用鉗子,把一支十厘米長的飲管從海龜鼻孔抽出,海龜痛到叫,鼻血直流,反映人類破壞大自然後要動物承受惡果。出遊澳洲昆士蘭,來到當地人度假的秘密小島翡翠島(Fitzroy Island),下水禮過後,發現島上有間海龜醫院(The Cairns Turtle Rehabilitation Centre),拯救和照顧過超過170隻受傷海龜,當中大部份為瀕危的綠海龜,讓牠們健康地回歸大海。

在大堡礁浮潛期間,一直想親眼望到暢游海中央的綠海龜。這期待直至來到澳洲人最愛的度假勝地翡翠島,也沒有消失。這位於大堡礁海洋公園範圍的熱帶小島,距離凱恩斯(Cairns)約29公里,島上97%土地也被熱帶叢林覆蓋,餘下3%土地就是島上唯一度假村,寧靜原始、清靜無瑕,甫下船導遊Abbie就介紹:「這是本地人的秘密天堂。」來到澳洲人的後花園,花一天浮潛划艇,徒步山林,天藍水清,沙幼林綠,生物多樣,遊客也較凱恩斯稀少,奈何潛了幾轉,海龜仍未蒲頭。

在大堡礁潛水,無緣跟海龜碰面,就前往座落翡翠島東面的海龜醫院,這是一個專收留和治療受傷海龜的非牟利組織,於2002年成立,由一班義工及志願者共同運作。世界上七大品種海龜,其中六種也棲息於澳洲大堡礁,海龜醫院位處北部昆士蘭,是許多傷病海龜所在點,每當拯救到嚴重受傷、生病、瀕死的海龜,就會送到療養中心醫治,時間由幾個月至幾年不等,直到海龜恢復健康,便會把追蹤儀器安置在龜殼上再放生,海龜回到大海,義工也能知道牠們的狀況。

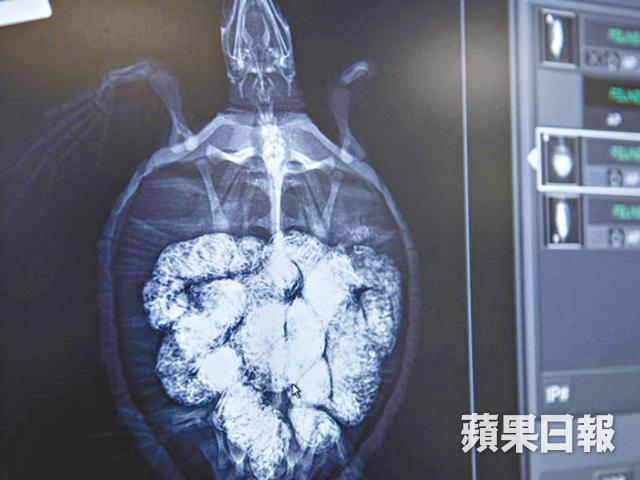

海龜醫院內沒有預想中的高科技儀器和龐大規模,不見水族箱,只有幾個大型吹氣水池,透過輸送管把海水抽進池中飼養,六隻海龜各自在水池休養,最細的15歲,最大的超過110歲。每次接到新海龜,醫生會為牠們診症、照X光、治療;義工也會每天換池水、清理濾網、餵食蝦和生菜等食物。為記錄海龜復原過程,他們會裝海底攝錄機及量度海龜的體長,照顧得無微不至。

饑荒致瀕危 全球暖化淹沒龜巢

「這是Ella,在大堡礁被船撞至龜殼破裂,已在這裏療傷三年,如今慢慢恢復健康了。」在醫院工作了五年的義工Barb Bartlett向我們逐一介紹正在療養的海龜,牠們有被船撞傷的、有被魚網困住的、有吞下碎片或塑膠割傷內臟的,更有海龜患上一種名為"floaters disease"的浮力疾病,因為有空氣跑進海龜殼和身體之間,影響潛水和捕食能力。海龜最常面對的是饑荒和營養不良,「極端氣候讓大堡礁暖化,水患、颱風等問題,也會令海龜的主要糧食海草死亡,海龜和很多海洋生物不夠食物為生,饑荒是牠們數目越來越少的原因之一。」2011年,大堡礁受颱風亞西(Yasi)重創,近1,000隻海龜失去食物來源,餓至奄奄一息。

「有增無減的捕魚行為、人為海洋污染,不停製造海洋垃圾,讓海龜吃下塑膠等有毒物質,令牠們遭受折磨,步向死亡。全球暖化令海洋水位上升,也許會淹沒海岸邊的龜巢。」聽罷義工解說,又想起去年在網上看到海龜被取出膠飲管的片段,心有餘悸。人類自種的惡果,是時候由我們好好收拾,而非由無辜生靈承受,否則人類真會成為萬惡之源。

TRAVEL MEMO

•簽證:持 BNO護照及特區護照均需在網上做電子簽證(ETA),費用$112。查詢: https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas

•機票:乘國泰航空直航飛澳洲凱恩斯,經濟客位來回$5,110起,未連稅。查詢: https://www.cathaypacific.com

•匯率:1澳元約兌5.7港元,文中價錢已折算成港元

鳴謝:昆士蘭旅遊局

記者:王秋婷

攝影:梁志永

編輯:李寶筠

美術:黃創泰

部份圖片由受訪者提供