【文化籽:胚芽故事】

數碼世代,又厚又重的字典除了當枕頭,還有甚麼用?偏偏有人仍對它不離不棄,享受查字典手指頭逐頁遊走的質感。

「現在的字典進化到有聲,但我還是鍾情啞老師。」83歲的何廣雄,是香港唯一百年木器老店泗祥號第三代傳人,上世紀五十年代起天天看英文報紙查字典自學英文,會考作文題目《最好朋友》他毫不猶豫就寫「啞老師」,在字典裏學習英文一步一腳印。

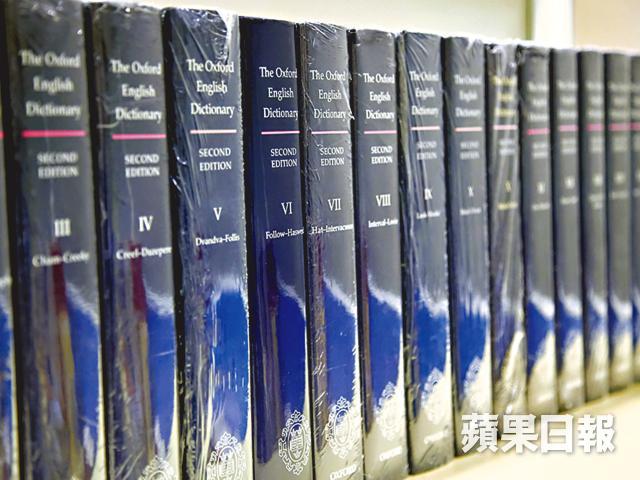

「紙本字典銷量的確每年下跌,但不代表用字典的人減少,只是媒介不同。字典沉澱了幾十年甚至上千年英語使用的記錄,詞彙引用(lexical reference)令它脫離傳統解釋工具,是學習英文的最佳工具。」牛津大學出版社(中國)詞典總編輯劉浩賢說。

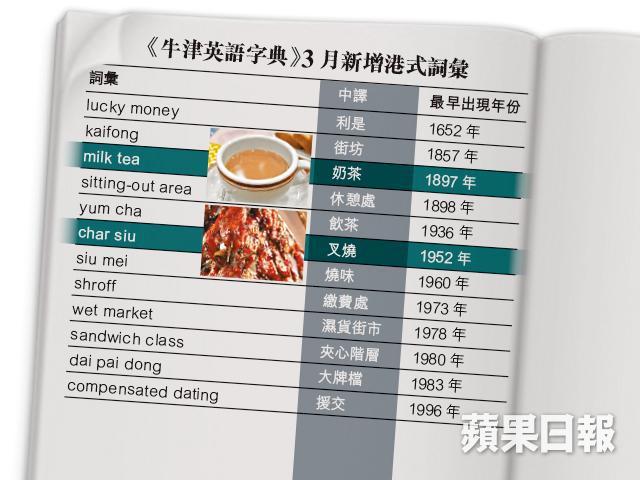

《牛津英語字典》每年會更新四次,今年3月英國牛津大學出版社便公佈了新修訂,當中加入12個港式詞彙,包括音譯的char siu(叉燒)、dai pai dong(大牌檔)、milk tea(奶茶)、siu mei(燒味)及yum cha(飲茶),亦有本土詞彙的意譯如compensated dating(援交)、sandwich class(夾心階層)等(見附表)。每年還選出風雲單字,包括2013年的自拍(selfie)和去年的「喜極而泣」emoji 表情符號,以保持字典貼地,呼吸於生活中。

「現在在學校裏面,連老師都不知字典為何物。」劉浩賢說時不無諷刺。時移勢易,應用程式能讓用家跳出紙本印刷的限制,不斷更新字典用詞,隨時加入新的潮語,但他認為並非每個新詞都值得加入字典。

char siu夠貼地 音譯保留地區色彩

「編輯在網上、報章和其他渠道,追蹤和分析上億個英文字,一些新字獲收錄於牛津字典網上版,並不表示它們可以永久記錄在傳統的印刷版《牛津英語字典》內,因為有些字突然間因現象變得流行,熱潮過後無人再提。」劉浩賢舉例指,「怪獸家長」這概念在香港盛行,在國際英語世界並非流通概念。「我們是否值得把規範化概念放在字典呢?我認為現時每季檢討字彙是合適的步伐。」

他明白,現在資訊流通太快太方便太容易,工具書亦須照顧讀者多元需要。字典加入新詞主宰於三個主要因素:使用頻率、出現時間和國際流動性。「有些字出現後不單本土盛行,在國際不同地區也有用也會加分。」所以,盛傳Tuhao(土豪)、Dama(大媽)等中國大陸新詞會加入字典,但亦只聞樓梯響。

至於新詞偏重於飲食文化,劉浩賢認為是環球趨向,四海皆通。「其實不只是中國食物,很多地方食物也上榜,好像壽司、泡菜牛角包這些食物,飲食類先天有優勢。」另外,普通話拼音Guanxi,即關係,亦被加入《牛津英語字典》。究竟新詞意譯還是音譯,也經過考量。「叉燒源於某地某一種文化,原來在英語世界頗流行,故採用音譯,保留地區色彩。」

劉浩賢透露,以前編寫字典,編輯閉門造句,現在必須從生活取材,透過語料庫(text corpus)收集得來的用句實實在在,均會成為編輯字典的資料來源,包括報章雜誌、電台節目錄音、電影電視劇對白、文學作品、甚至google搜尋頻率方方面面,才能令字典合乎社會步伐。

「我覺得字典並非沒缺點,出版後內容很可能會過時,但字典同時很重要,它的內容經過很長時間沉澱與改進,它用了好好的系統,將關鍵必要資訊解釋予你知,學英文的關係從字典中建立。」字乃靜態,句卻是動態,字要用在句子裏,才有完整的生命。劉浩賢認為字典重要於記錄這些累積上千年的例句,令讀者理解一個字可以立體並有深度。

泗祥號83歲傳人 天天查字典

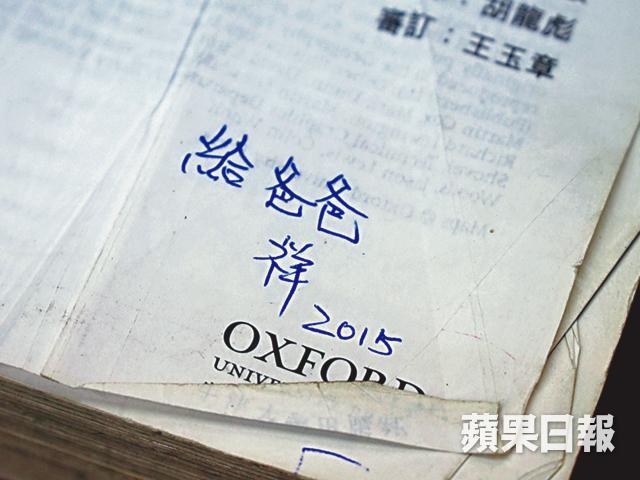

香港唯一百年木器老店泗祥號第三代傳人、83歲的何廣雄,活到老,學到老,就沉迷這種立體深度。19歲開始在玫瑰夜校念英文,從此天天查字典,在英文報章和教育版看到陌生字就揭字典,在白紙上抄錄解釋,加深印象。他那本字典舊到連封面都甩掉了,兒子就送他一本新的《牛津英語字典》,結果他兩本一起查。兒子何國標補充說:「其實他已揭爛了一本字典,退休後也堅持天天查字典。」何廣雄搶白:「最近我想再買一本,但那間字典出版社都執笠了,呢本成為絕版。」年輕查字典查到老,他仍沉迷字海世界,沉實而有質感。

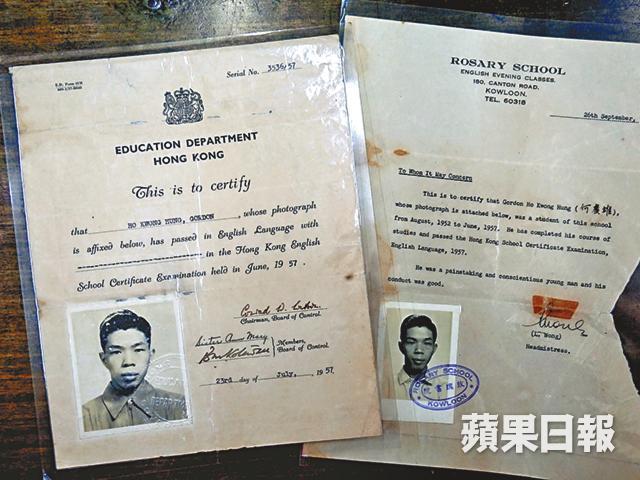

由1952至1957年,何伯因為興趣入讀當時頗出名的玫瑰夜校學英文,上午在父親的木器店幫手,晚上飯也來不及扒兩口便踏單車到佐敦上課。為了確保名校的合格率,當年校長曾禁止成績平平的何伯考會考,幸得英文老師保薦他,最後何伯也不負厚望,連考試作文都以字典為題,擬人法寫他的最好朋友「啞老師」。

字典附帶的例子,涵蓋了幾十年甚至上千年的英語使用的記錄和沉澱智慧,是搜索引擎秒速彈出膚淺字譯無法比擬的。劉浩賢指,編纂詞典是一項非常艱辛的工作,過程繁複瑣碎,人力、物力和時間的投入非常巨大,但現時牛津大學出版社尚有80名編輯進行編纂工作,更重要是給予字典新的意義。「像今年書展我們會加大力量推廣我們的新應用程式,尤其是『牛津3000英文詞匯』,那是經過七十多名教師和語言學家精心調查和考證而挑選出來,非英語為母語的讀者可透過app,深入淺出認識與掌握英語。」

在當今的時代語境中回溯歷史,《牛津英語字典》可說是字典中的權威,於1928年第一本出版的《牛津英語大詞典》(Oxford English Dictionary,OED),經過世界各地無數專家與學者花71年才完成,原裝手稿,仍存放在牛津大學出版社總部的字典博物館內。

牛津還設有讀者計劃,讓用家親身參與編纂字典工作。「如果你認為一些新詞或潮語特別有意義,務必要加入字典,請電郵我們提供出處及活生生例子,說不定你的提議會被採納並傳世。」劉浩賢說。

星級字典巡禮

記者:鄭天儀

攝影:潘志恆、陳永威

編輯:謝慧珊

美術:吳子豪