【文化籽:胚芽故事】

「浪子詞人」潘源良與三合三離的李麗珍結束九年情,成為「赤裸的秘密」。男方以「精誠盡處非金石,眾口無權置一詞。」回應,盡顯詞人本色。

分開,漂泊再遇,遇上再分開,恰好投影他倆的故事。

捉不緊一切仿似命運?但他又會為家中枯折的植物而鬱悶幾天。微博報喜:「新枝昨晚竟冒出了,花萎花再開。」餘情未了是寄望?是劇透?

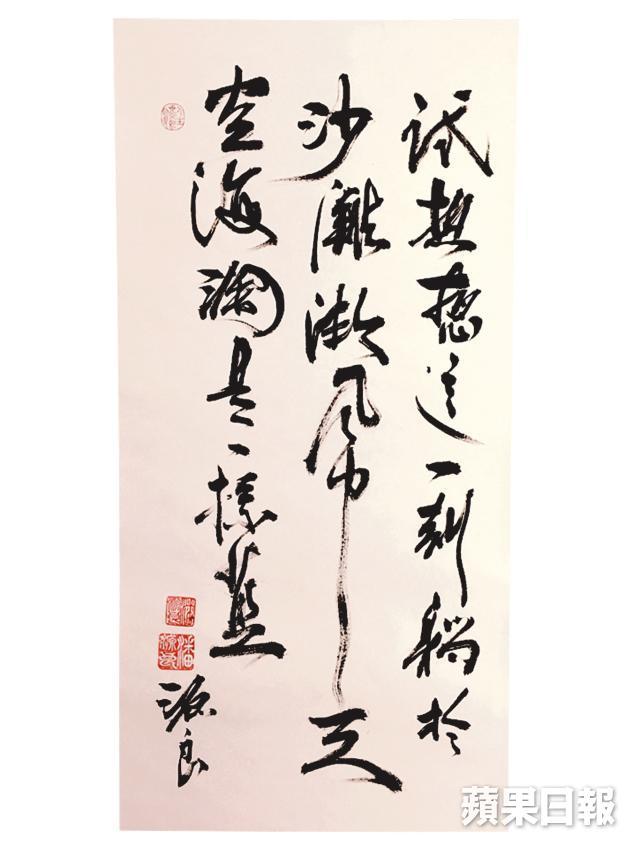

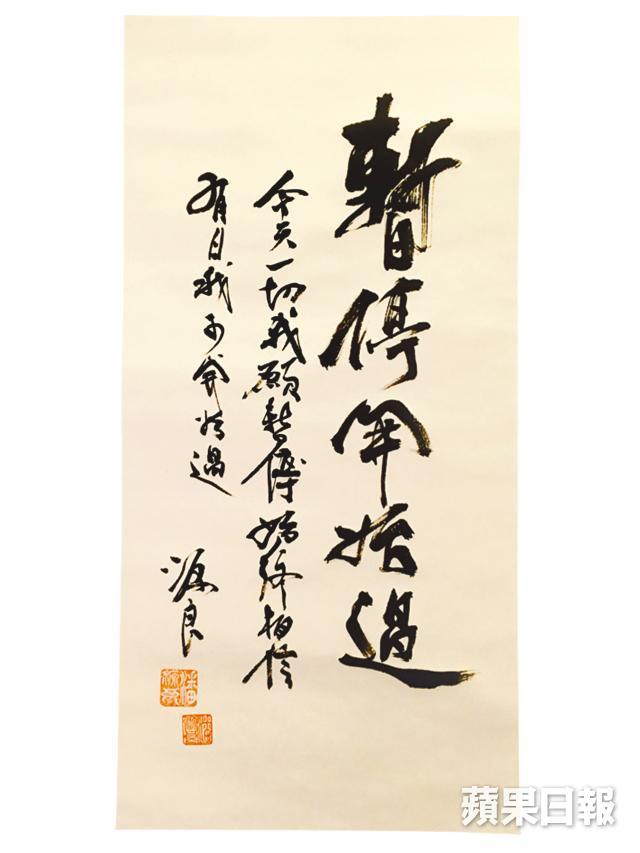

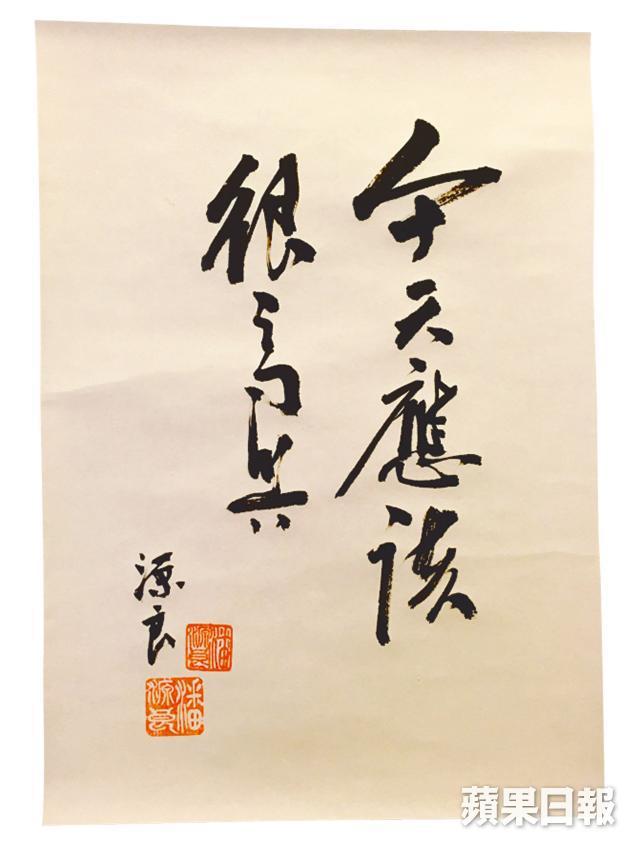

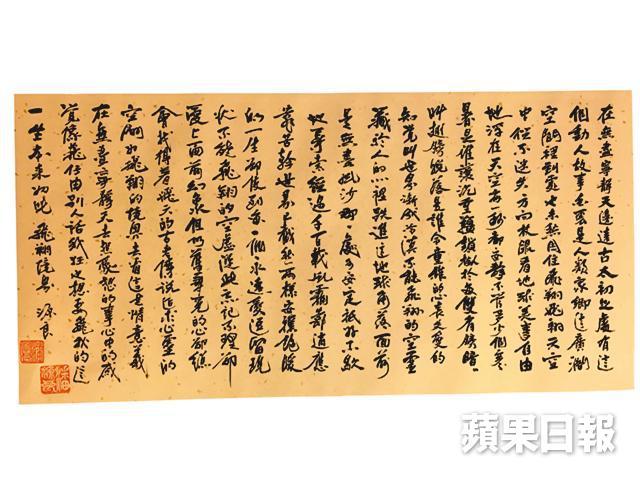

「眾口無權置一詞,我自己都無權去提,對吧?」問感情事,坐在我對面的潘源良一貫的低調。他的絢爛情感,轉化無數膾炙人口的金曲,可以唱頌,可以書寫,但講不出口。「試想想,這一刻躺於沙灘;微風中,天空海闊是一樣藍……」這天,大筆一揮,他洋洋灑灑將歌詞轉成書法,一樣力透宣紙,直戳人心。

潘源良,可能係最人格分裂的填詞人。憶蓮懵懂唱《愛情I don't know》,葉玉卿風情叩問《男人是否都一樣》;王傑吶喊《誰明浪子心》,杜德偉的深情《如泣如訴》;《叛逆漢子》轉眼變《寂寞的男人》。他時而頹廢、時而華麗,左腦沉鬱,右腦麻甩。

「人格頻譜何以能這樣闊?」我問。

詞人撥弄斑駁長髮,似笑非笑道:「我是跟隨音樂的感覺代入法創作,不是動輒寫自己的故事。作文就是作文,不要在作文背後再作故事。很多人常揣測,你寫這首歌時肯定與女友吵架了,憑歌寄意。沒所謂,這不重要,重要是各人如何應用或詮釋作品本身。」潘源良26歲便寫下《愛情陷阱》,1986年《最愛是誰》面世,又被猜測是當年感情況狀的寫照。或許都是我們想多了,潘源良強調,由當初貪戀詩詞之美,到後來以文字演繹不同角色,感受他的歌詞就好,不需要導讀。

「為何離別了,卻願再相隨,為何能共對,又平淡似水?」八年前潘源良接受我專訪,就選了《最愛是誰》的一闋歌詞作墓誌銘,去年他甚至罕有地開金口,重唱這經典。

「感覺是水,蒸發成歌;唱出雨來,又是甚麼?」他面書就有這一句蒙太奇。

情感都變emoji 冀透過筆墨多一層意思

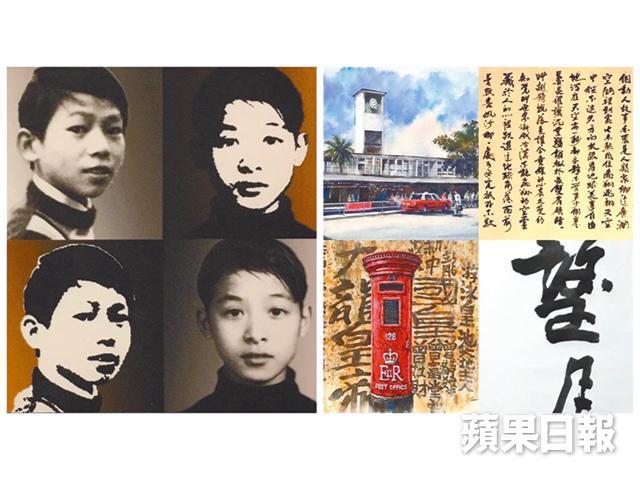

朱耀偉在《詞家有道》一書中曾說過,「粵語流行歌詞是過去四十年香港文學的最重要文類之一,風中勁草不懼時間考驗。」林夕也曾出書《林夕三百首》,宣揚流行歌詞跟唐詩、宋詞無異,能成為文學一種。自小學開始集書法的潘源良,早已視柳公權、顏真卿為臨摹的男神,甚至把自己的歌詞轉化為書法,冀透過筆墨,把詞提升為一種潘式藝術形式,7月中將與小學同學游榮光舉辦聯展「光源50」,水彩畫與書法各展25幅。

「現代人越來越少寫字,情感都變emoji,更遑論詩詞?若你喜歡唱歌或唱K,我希望文字能多添一層意思。舉辦這個書法展希望將愛好公諸同好,大家重新發現書法的趣味。」

56歲的潘源良,旺角通菜街滾大,與小巴噪音與街上播的時令流行曲為伍,鄭君綿、梁醒波口水歌通通是他的填詞啟蒙老師,黃霑、盧國沾和鄭國江對他影響尤甚。自小看粵語片送飯,在電視字幕中把唐滌生的詞背到滾瓜爛熟,後來入讀中大新聞系,誤打誤撞入詞壇。

「閱讀的書、報章、電影電視和周遭的人,都影響我價值觀,很難逐一說明白。」一代詞人就是這樣煉成的。有一首歌,對潘源良填詞影響至深,那是上世紀七十年代Platters的《Smoke gets in your eyes》。

「很簡單的歌詞卻有多重意義,表面講是煙熏了眼而流眼水,其實是你大鑊了(愛上某人),這歌的語帶雙關的確影響我填詞。」

「就像你寫給麥浚龍的《人牆》,把球場術語引入情場?《你還愛我嗎》表面言卻是疑似政治敏感歌?2010年的《超錯》甚至被指是『給民主黨的絕情歌』?」我單刀直入。

「大家對號入座,各自詮釋,不由我處理。」他笑說。

2014年的雨傘運動,林夕的《撐起雨傘》、周耀輝的《撐著》等,讓我們重新發現流行歌詞的靈性與力量。潘源良寫下《今天應該很高興》、《十個救火的少年》暗藏政治涵義的作品,如寓言般論及九七前途問題、六四後移民潮,有人形容潘源良遇上達明一派,猶如John Lennon遇上小野洋子。在當下香港災難性亂世,又可會憑歌寄意,為達明或其他歌手創作具時代意義作品?

「我無一個非如此不可的使命,要設下某個題材或題目,想做就做,否則說百句也是空談。現在無人捉着我手要求我寫甚麼不能寫甚麼,我向來都跟自己想法走。陳奕迅也有很多歌,不只是我寫,其他人寫很多都是有訊息的非情歌。」

淺白雋永最難寫 傳世好詞有生命力

歌詞,淺白雋永,最難寫。在潘源良心目中,甚麼是傳世的好詞?

「傳世的詞就是它能傳世啊,本身要有生命力,亦要講運氣。」他舉例說,《靜夜詩》是李白最好的詩嗎?顯然不是,寥寥二十字卻有紅足千多年的運。「人人都懂得『床前明月光』,淺白令它成為極品。也有一些好歌好詞被忽略了遺忘了,不是你費盡心思寫到天崩地裂,這首詩或詞就能傳世,你怎能知道很多已喪失的滄海遺珠甚麼時候又被翻出來重新認定它的地位?」潘源良說着,流露一貫文人式滄桑。

談到「香港詞壇已死」和詞人生態,潘源良說:「其實詞人生態一直沒太大改變,昔日看似百花齊放因當時產量多。娛樂圈的特點之一就是當紅便多人物色你寫詞。當年三大高手黃霑、盧國沾、鄭國江年代,都是要排長龍,今時今日也一樣,但的確多了唱作人,我不覺得大家已不聽流行曲。」

上世紀八九十年代,潘源良的《愛的逃兵》、《容易受傷的女人》唱到街知巷聞,坐在家裏已長期有生意找上門,優優游游每年坐收過百萬版稅,1999年他開始講波和寫球評,因為再沒人找他,詞人江山半壁分。「因為歌曲的發放渠道單一,現在樂迷逕自在網上搜個別一首歌,有些歌推出了可以完全沒有接觸樂迷的機會。」

他把一個個打進耳鼓的音符,消化沉澱,變成牽動你神經的歌詞。恁風吹雨打,潘源良在流行曲譜上,仍然縱橫馳騁。「後來又重新找我寫,如此我便繼續寫下去。我們說詞人一代一代,每一代寫法題材用字不同,都有他們各自的精采,否則不會有如此大市場佔有率。所以,別動輒以某個年代的觀察,來審視另一個年代。」

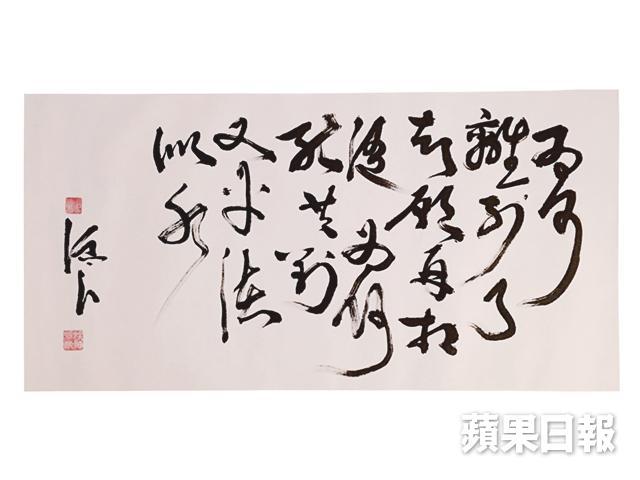

半詩半文半似歌,自吟自唱又如何?瘋言儍句無聊語,午夜球場亂射波。問當下哪首歌最能被選為浪子心曲?他徐徐地打開一張書法,那是整首的《飛翔境界》,甄妮多年前演繹的作品。

「任由別人話我狂,也想要飛,我的這一生本來如此。」在無盡寧靜天邊,遠古太初之處,有這個動人故事。這是半生沉醉於歌詞堆砌世界的潘源良,在撲朔迷離的大暑天,活在當下的感悟。

訪問尾聲,碰到友人,問起他估計歐國盃哪一隊會贏?潘源良聳肩笑說:「這是幾十億上落的事情,我點答你呢?」那刻他的真.麻甩,與詞裏凡間的浪人,是兩個人,卻更真實,讓我想起他曾把王菲的《約定》改成《燒味日記》。

忘了許多,還有很多,舊片段,老風波……亂髮伴煙圈,明明就是他面書的profile pic。

「光源50」作品展

日期:7月13日至18日

地點:中環堅尼地道7A香港視覺藝術中心(香港公園內)

主辦機構:加華藝廊

記者:鄭天儀

攝影:潘志恆

編輯:謝慧珊

美術:楊永昌