今時今日黑膠唱片(Vinyl)成為潮流玩意,然而你甚少聽到上一代人很少說「玩黑膠」,因為對他們而言,黑膠本來就是日常生活一部分。人稱「黑膠碟養父」的阿Paul (歐德成) 儲碟、賣碟逾40年,藏碟超過十萬隻,他如此形容從前的光景:「以前黑膠是很普遍的東西,當時每個家庭,除了電視機、收音機,就有黑膠機。」阿Paul更意味深長地說,「就好像我們日常要食飯,食飯是給身體所需;黑膠就是給靈魂的食物,即是精神食糧。」

記者:賴今銘 攝影:邱仲權、彭志行

黑膠,又稱為LP唱片(Long Play),其初形於19世紀末已經面世,當時用的原料是蟲膠(Shellac Disc),後因塑膠具耐用性及防水,逐漸取而代之。黑膠唱片外型大致可分為直徑12 吋、10 吋、7 吋三種,由乙烯基製成,具防霉特性,適合長期儲放。

黑膠全盛時期約為6、70年代,香港則因為80年代經濟起飛,進入銷量的高峰期。阿Paul說:「因80年代環境好,坊間賣了很多碟,尤其本地廣東歌;幾近沒有人不唱廣東歌,本地歌手要賺錢就要唱,反而少數Band唱英文歌,如偶像派歌手譚詠麟、張學友、張國榮、梅艷芳、陳慧嫻等,推出很多黑膠,香港有史以來從未試過,一隻黑膠可以賣出幾十萬隻,但80年代是可以發生。」

唱片公司宣傳人員阿佳收藏黑膠超過30年,經歷過黑膠唱片的高山低谷,「當時80年代,我剛讀完書,黑膠在廟街賣得很厲害,一日可以賣幾百張黑膠碟,非常驚人,一星期可以賣出幾千、一萬隻,而那只是一間店的量;羅文、甄妮曾經推出一張概念大碟, 我猜當時應該賣出十幾廿萬張,是最黃金年代。」

阿Paul 和阿佳都是黑膠唱片最忠實的樂迷,他們認為黑膠的聲音最清、最真實。阿佳強調:「聽MP3、CD效果,與聽黑膠完全是兩碼子的事,黑膠音質播出來很自然,不數碼化,但聽CD可能經過數碼處理,少了一點人性。」

只是夕陽無限好,黑膠市場好景不常,於90年代始被鐳射唱片、數碼音樂逐步取代,雖不至於滅絕,但懂得欣賞的人卻賣少見少。阿Paul 憶述起當年的悽涼景況:「當時全港都覺得黑膠沒有用,連機都不要,硬件軟件一併丟掉。所以那年代我很忙,錢又賺不了,又要拼命去救黑膠,維持了廿年,直至近幾年,才開始有人尋回黑膠。」

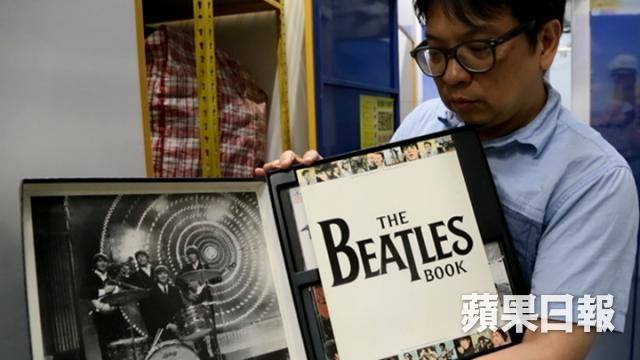

隨著互聯網發展,阿Paul見証了黑膠由「廢物」變回「潮物」:「今天電腦資訊很發達,年輕人可以透過電腦、電視、媒體宣傳認識黑膠;現在全世界都知道黑膠是好東西,今次黑膠不會像以前被隨便放棄。」阿Paul更指,已有不少音樂廠牌自行生產黑膠唱盤,並復刻舊黑膠唱片,未來發展較為樂觀。

老樂迷對黑膠不離不棄,新一代則視它為「身份象徵」。此話何解?留意下一集【情迷黑膠碟】系列。