【採訪手記】

在英國採訪公投辯論,無論哪一方陣營的支持者,最常聽見的說話是「我不否定你這說法,不過我認為某某某更重要」。這種和而不同的態度,反映英國社會,特別是中產階層,在討論重要議題時的特點,值得香港人借鑑。

公投前夕發生了國會議員考克斯遇襲身亡的事故,現仍未確定行兇動機是否與她的留歐立場有關,雙方陣營非但不會趁機「抽水」,更主動取消選前最後一個周末的宣傳活動。反觀香港,早前標準工時委員會成員劉展灝逝世,一些政團中人在社交網站的涼薄反應,可見香港政治的沉淪。

辯論激烈而不激動

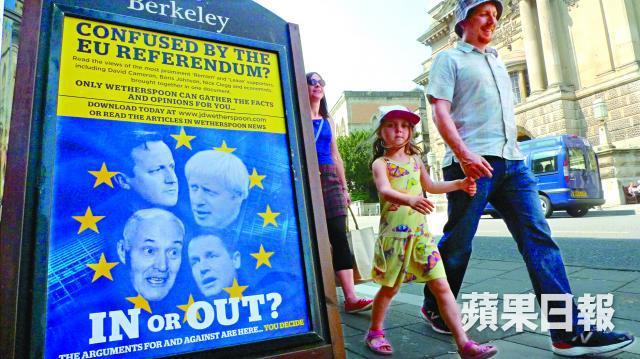

今次脫歐公投牽涉國家前途,甚至個人生計問題,但英國人的辯論總是激烈而不激動。這現象不獨出現在公開論壇,就算與英國人私下討論,焦點總是落在雙方提出的論據和數據是否成立,以及推論一旦脫歐(或留歐)帶來甚麼後果。

脫歐陣營會闡述一旦脫歐,英國在不同政策領域上的可能性。正如2014年蘇格蘭獨立公投時,蘇格蘭民族黨(SNP)向民眾提出具體方案,詳細說明一旦獨立,蘇格蘭的外交關係、憲制安排等。但觀乎香港最近對於港獨、本土等議題,社會並不熱衷理性探討。就連那些鼓吹香港獨立團體本身,至今都未提出過任何路線圖,如何達至其獨立的目標。論述尚未完整,但衝擊支聯會大台卻優而為之。

第三點觀察,是英國縱使花了幾個月時間辯論,讓大眾權衡脫歐的利害,但到頭來雙方都說服不到對方。這一來是不少民眾對英國和歐盟的關係,早有定見和價值判斷,因此才出現「我不否定經濟會轉差的說法,不過我認為自決更重要」一類的觀點。二來在脫歐辯論過程中,雙方陣營都曾經誤導公眾,結果民眾不相信對方陣營的任何理據。曾與一位支持留歐的街站義工傾談,她說最不開心的是一些政治人物歪曲事實。例如前倫敦市長約翰遜曾批評,歐盟的法例限制英國售賣香蕉,「每梳」不可少過四條。但事實是,有關法例是規管批發商在包裝香蕉時,「每梳」最少要有四條,與零售層面根本無關。

記者林子豪