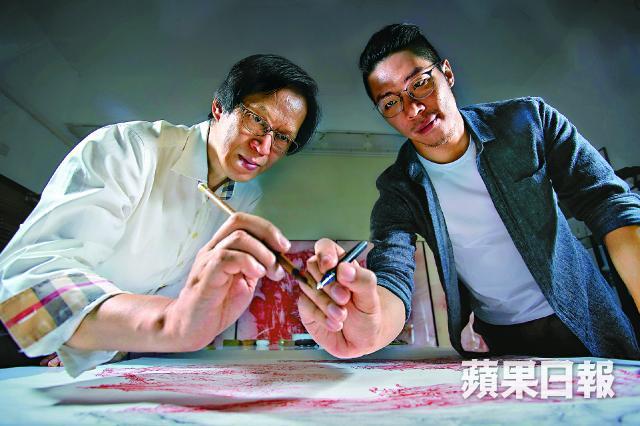

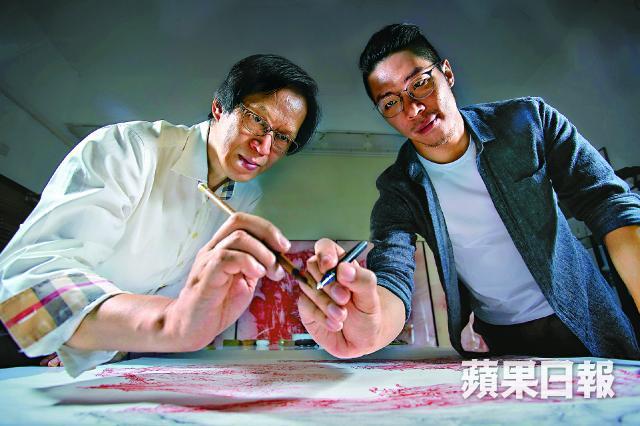

「大樹底下長不出植物。」雕塑家布朗庫西(Constantin Brancusi)當年拋下這句,便離開師傅「現代雕塑之父」羅丹(Auguste Rodin)。若然他繼續依附恩師,或許便造就不出經典之作《空間之鳥》。將屆28歲的藝術家熊輝,自小也深諳這道理。這位水墨世家第三代,執意要擺脫「熊海兒子」的稱謂,顛覆父輩的一切。同樣畫水墨,父親影像先行他玩概念;父親的延伸器官是毛筆,他偏偏改用墨水筆;父親獨沽一味,他肆意涉獵;甚至向權威挑機,斗膽請父親用硃砂畫畫他臨摹,逆轉傳統中臨摹角色的因果關係。訪問當天,熊輝還刻意穿短褲波鞋區分兩代人的衣着品味。

立心扯遠距離,反而拉近二人的關係。兩張宣紙交叠猶如肌膚之親,一種極致的傳承與情感交換。

世上父子間最漫不經心的浪漫,莫過於此。

「他的作品從來對我有壓力,越見負擔越重,那是我自己給自己的壓力。」後八十後的熊輝坦白地說。他父親叫熊海,是具名氣的水墨畫家,自幼跟父親熊俊山學畫,後師承楊善深,大英博物館都有收藏他的作品。熊輝所謂的「負擔」,既來自父親的名氣、也來自「青出於藍」的期許,甚至將整個中國水墨的擔子扛上肩,該也是「畫二代、畫三代」的共同煩惱吧?其實熊輝畫到父親相當的功力,不愁衣食,但他偏偏刻意迴避,當全職藝術家前,就決定以顛覆的姿態傳承父業,走不一樣的路。「我看了羅丹的書,裏邊寫到『大樹底下無小草』,對我當頭棒喝。」

兒子墨點宣紙 父親加工畫蟲

熊輝與熊海帶着矛盾做父子,早於熊輝幾歲開始。

那次,熊海把一幅剛畫好的山水直軸掛在客廳,熊輝一看非常震撼。「但我覺得美中不足,瀑布下面的河應該有石頭,父親怎會大意漏畫呢?」豆丁趁熊海外出,拿起毛筆依樣葫蘆,在水裏加了一塊石頭。「我心想畫得太似了,應該不會被發覺。」熊海回家,甫見他精密部署的留白位多了塊突兀的石頭,錯愕兼無語,二人展開激烈討論,才幾歲的熊輝悻悻然指出父親的「錯處」。「我完全想不到他膽敢在我畫上添加,但他有這種衝動也是難得,最後我惟有加塊大石頭覆蓋它,當然受教訓後以後都把成畫藏起來。」熊海說。

事件反映父子倆對理解事物的方式不同,回想起來,兩仔爺只覺有趣。

這回憶,熊輝一直記得,早陣子與父親進行了顛覆傳統的合作畫,就以這記憶為靈感,重新演繹「繪畫六法──傳移模寫」。這次兒子反客為主,主動邀請父親以硃砂畫石頭、山水為主題的範本,再由他以墨水筆以墨點描摹一次,利用水、墨、紙的物理性,解構象徵權威的紅色山水,再建構另一重意義。「古時硃批、玉璽,硃砂代表權威,在我而言也象徵父權,及代表一種血緣關係。臨摹於我像重新閱讀一本書,就是我父親,父親對我而言一直是座高山,小時候開始我已不斷找方法去克服甚至征服這座山。」

熊輝又玩轉莊閒,挑戰父親,用墨水筆墨點宣紙,再請父親按點的形態,「加工」成為不同品種、形態的飛蛾、瓢蟲、蝴蝶、蚊蠅,好一種另類的親子活動。

兒子愛搖滾 父親愛恬靜

事實上,除了同是唯美至極的處女座外,父子各方面都南轅北轍。熊海內斂,文質恬淡,崇尚傳統;熊輝外向,喋喋不休,抗拒權威,發掘他們的迥異猶如研究一本傳統和當代藝術本質分歧的參考書。熊輝愛電影、唱作歌手宋冬野和搖滾樂隊「萬能青年旅店」,熊海沉迷絕對恬靜,在他倆几明窗淨的柴灣工作室,一直深深困擾他耳根和思緒的蚊螆,正是熊輝所種的霸王花引來。宅男熊海更曾嘀咕不黐家的兒子無所事事,結果被回敬:「我腦袋不停在想事情呢。」熊輝反以「神奇」形容父親的生活狀態。「六七時起床煮碗粥便開始閉關畫畫,吃午飯後又繼續畫直至晚上休息,天天如是,他根本是修行。」

熊輝自小在墨香中長大,孩提時一哭,熊海就單手抱着他另一隻手畫畫,在家不會一起看《愛回家》,而是一起欣賞黃賓虹和郭熙的作品,還有范寬的《谿山行旅圖》。熊輝小時候對畫家的印象是不用上班,故懂事開始志願就要效法父親。反而母親怕他當藝術家難以餬口,希望他做會計師,但熊輝自知不是念書材料,最後選浸會大學視覺藝術副學士,再升中大藝術系。信手拈來的毛筆是熊輝兒時玩伴,長大後決心摒棄,改用墨水筆畫水墨畫,破格用間尺畫線條。他喜歡像做實驗般自己揣摩一條路,討厭效法、學習。他不愛中國藝術內斂至於束縛,嚮往西方當代藝術的自由奔放與直白。

教畫教了幾十年,熊海也曾任中大藝術系講師,恰好並非於熊輝修讀中大期間。問熊輝若然父親真的成為他美術系教授怎樣?「我絕不會選那科,選了也一定走堂。」熊輝發出鏗鏘而青春的笑聲。

兒子喜歡挑戰 父親無為而治

出生於廈門鼓浪嶼的熊海經驗剛好相反,父親自幼就培養他當畫家。到熊海教導獨子熊輝時,他決意「無為而治」,「最影響一個人的看法是經驗,不是知識可以挑戰的,也不需要學,是上天的贈品。」一身文人逸氣的熊海也不願當怪獸家長,甚至要求太太少送兒子去補習脫離繁忙兒童行列,是熊輝口中的「慈父」。熊輝母親則較理性,深信藤條之下出孝子,一力負起調教角色,追打頑皮熊輝所用的武器,正是熊海用來掛畫的鐵叉。

熊海自言,經歷許多才能走出有別於傳統的路徑,治人生甜酸苦辣成點點墨痕,揣摩、迷失、突破是藝術家必經階段,死畫畫只會畫死畫。他的工筆山水筆觸古今兼收,愛畫三四月的雲鎖香江、畫獅子山下的小舟漁船,有一種獨在天涯的孤高,在他的畫裏,又可以嗅到莫奈與畢卡索留下的陽光。「我也會欣賞西方藝術,非洲藝術對畢卡索影響甚深,有時我甚至覺得,兒子是我的老師,刺激我思維。」

父親面對兒子,究竟在前面帶住佢?定係在後面 backup佢?或者熊海熊輝兩仔爺的學藝過程,會提供了另一種關係,就像黃秋生話齋:「爸爸最好的榜樣就是做一個背影,不需要太清晰,最重要是他需要你時,你出現,帶領他成長。」

熊海於熊輝而言,這個背影夠模糊的,甚至像熊海的幅幅水墨霧景,似夢迷離。

記者:鄭天儀 攝影:潘志恆、 楊錦文、鄧鴻欣