【文化籽:藝文沙龍】

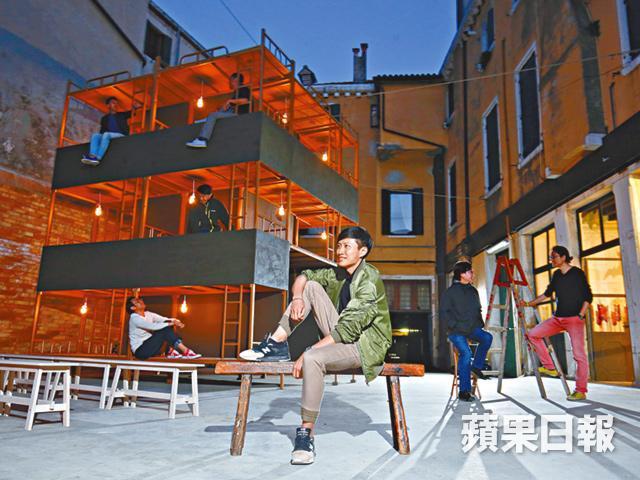

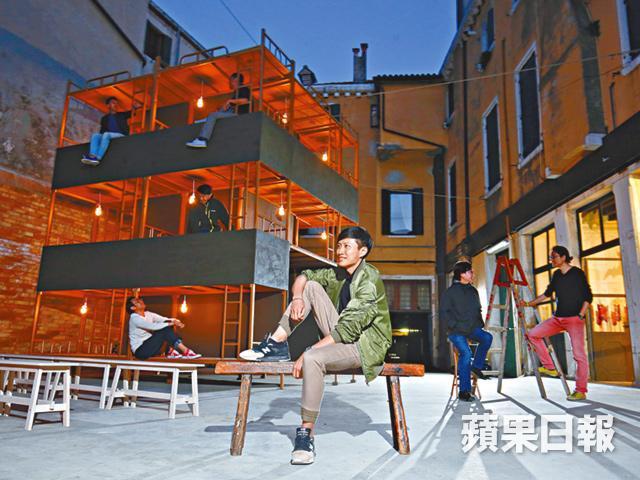

「抬頭從高樓大廈狹縫上望,只望到一線天、維港彼岸越來越近、伐樹建屏風樓、發水樓、創造曠世奇『則』,作為建築師,我們很多時違背念建築的初衷,只因生在香港,被九十九巴仙的發展制約。」在大行十年,建築師蕭國健一年前自立門戶,走出去做小眾。今年威尼斯建築雙年展,他帶着十六位年輕本地同行及藝術家,借鑑中國戰略名著《三十六計》轉化「建築兵法」,在國際舞台以十三件展品,反思在社區保育、環保、空間需求和城市規劃之間,香港建築設計面對的挑戰。其中一個重要作品是以碌架床砌成的「告解室」,讓建築師反思及懺悔,在矛盾中尋找出路。

走在水都威尼斯,展覽在古建築內舉行,每個拐角都是歷史。今屆由普立茲克獎得主、智利建築師Alejandro Aravena擔大旗策劃的主題展「前線報告」(Reporting From The Front)充滿挑機意涵。叩問在無情制約、秒速發展、資源短缺下,建築師在貪婪與生活質素、平庸與浮誇間如何自處。香港館參展的十多位年輕建築師,除了當中三位,其餘全部自己創業,在沉悶的建築格局尋求突破。沒有大機構護蔭,他們在摸索中各自修行,如馬潔怡,她的客人由大戶轉向大眾,她專為基層、低收入或少數族裔設計蝸居,人性地善用空間並配套廉宜家具。年輕建築師自立門戶是世界趨勢,「比我再年輕的建築師走得更前,畢業兩三年已創業走自己的路。」全職藝術家兼建築師蘇國堅說。

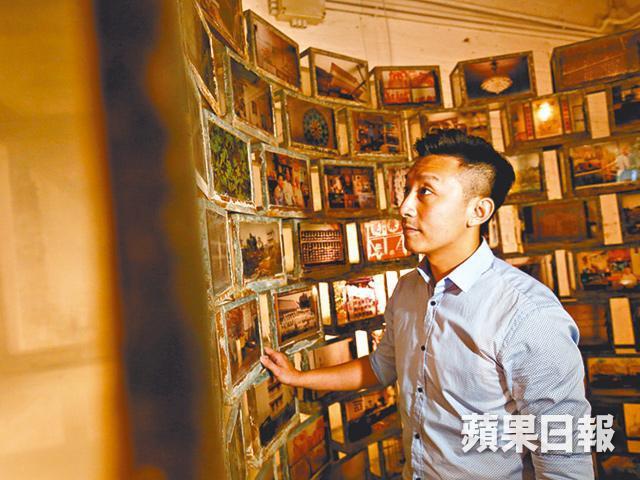

蘇國堅選擇以一人之力做社會實驗,他的《以一敵萬—故鄉三部曲》表達對舊物的愛惜,冀似針灸般從小處着手,改變部份人的想法。他用廣州家鄉荒廢了的祖屋瓦頂泥塵,做成奠酒酒杯,同時以考古態度記錄流失的社區關係。「香港與內地意識形態相似,用盡地則比率牟利,原本的農地變工廠豪宅,單層房子改建屏風樓,全是資本主義思維。」他認為解決方法取決於市民,「大家想要的生活是怎樣?取決你買不買那些樓,左右樓價。」

八十後的蕭國健作品《初告解》不無諷刺。建築師本應為大眾塑造棲身之所,改善生活,但大部份被派往負責違背原則的工程,累積罪疚感,他參考第二十七計「假癡不癲」,建議暫時忘卻道德底線,透過由碌架床砌成的「告解室」承認罪孽尋求寬恕。「譬如我建一間屋時何解要斬清周圍的樹木,又重新種植,而不是遷就環境去規劃?又例如推陳出新的各種『奇則』已到了極致,日後會不會一開門便是床,住客要在床上進行一切起居生活?」蕭國健回憶,一年前毅然脫離上班族時的恐懼和擔憂,後來改接小型建築及室內設計項目,同時參與策展工作。慢慢發覺只要降低生活要求,雖不能賺大錢,但賺了良心與快樂,理想與麵包並存。

透視深水埗 教會毒窟為鄰

有機社區,指一個社區如植物般發展出地區特色。建築師鄧耀倫透過與香港知專設計學院學生的集體創作,把深水埗獨特的有機生命帶進國際視野。深水埗被標籤為香港最貧困地區,上世紀五十年代起發展成密集多元社區,混合南亞裔、新移民甚至非法入境者。他與學生實地採集資料,創作出透視整個深水埗的模型,展示其密度、民生與生活模式。「窮則變,深水埗有如九龍城寨。車房後是為別家餐廳煮食的廚房,高層單位私人補習社旁是教會,卻與毒窟為鄰,在深水埗有機衍生了多元生態,有別於世上任何一個地區。」他指深水埗一旦受室內化、商場化來襲,社區特色便蕩然無存。

灣仔藍屋也被帶進了國際舞台,負責藍屋保育項目的謝錦榮以「金蟬脫殼」和「釜底抽薪」的寓意,以作品《WE嘩藍屋》展現活化藍屋的故事。「這經驗不在於歷史建築的修復,而是一個社區的保育經驗,過程把原居民和圈外人連結在一起。」建於一九二○年至一九五○間的唐樓藍屋,其修復經過一段漫長抗爭,最終成功留屋兼留人,建築師通過展品,向國際親述這難得經歷。

歐洲視舊如命,香港去舊迎新,活脫脫是一個對照,巴黎基本上保留了十九世紀中期的建築風貌和街巷肌理。一九六一年,法國鐵路公司想把建於一八九八年的巴黎奧賽火車站拆掉建酒店,遭民衆反對,政府最後推翻計劃,按民意改建為現今的奧賽美術館。但在香港,小至山旮旯的馬寶寶、菜園村,在發展路標下都可被犧牲。

強拆東北 霸權下深感無力

陳沛康以新界東北祖屋留下來的一百三十五個金魚缸,砌成《缸中回憶》。他受社會上強拆的荒謬事件所啟發,利用承載三代人回憶的東北祖屋作為紀錄,並喚醒被金錢扭曲的價值觀。「東北古洞被強拆的居民連想取回一幀照片都不能,在這形態下,我們可以做甚麼?政府說這裏要發展你只好配合,大環境下我們都很無力。」葉梵的作品《輪迴─重生》,就以「借屍還魂」投放他對保育與翻新取代清拆舊建築的期許,「建築不只是一個空間,對我而言是一本日記。但香港的地太值錢,保育令發展商賺不到錢,被迫把舊建築拆掉向高空發展,賺更多錢。其實很可惜,因為清拆建築其實也清拆本土文化。」

香港成就了無數風格獨特的建築設計,但在發展巨輪下,它們脆弱如舊中區警署塌下的外牆。作為本土年輕建築師,他們不斷反問自己,究竟盲目開發環境,還是與環境共存?整個展覽是感動的,它以第一身視點揭示香港建築師種種矛盾、困局,同時希望集思廣益,藉年輕勢力,尋求改善生活的方法和可能性。

必看參展作品

第15屆「威尼斯國際建築雙年展」香港展覽館

日期:即日至11月23日

地點:Campo della Tana, Castello 2126, Venice

記者:鄭天儀

攝影:梁志永

編輯:李寶筠

美術:利英豪