【六四27周年】

【本報訊】舉辦了26年的六四維園燭光集會,曾是保皇黨與民主派爭論話題,近年卻成為傳統泛民與本土派爭論焦點。本土思潮主導下,今年學聯退出支聯會;港大和中大學生會會長都表示,當下刻不容緩的是討論香港前途,港人並無義務建設民主中國。面對猛烈批評,支聯會主席何俊仁強調不會修改綱領,他反問:「一年悼念嗰一晚,咁都叫浪費時間?」

記者:陳建平

「維園集會其實都係我嘅政治啟蒙。」中大學生會會長周竪峰承認,早在初中起已出席燭光集會,「我記得有一年滂沱大雨,喇叭都濕晒,我冇遮都企喺度參與,成個畫面好感動」。他曾經和支聯會立場一致,覺得要爭取民主中國,但自言近年改為認同本土派思想,中國人的身份認同感已跌至零,不再認為港人有責任建設民主中國,「(六四)綁架咗香港人嘅身份認同」。周解釋,當年中共屠城,前人本可藉機拒絕民主回歸論及主權移交,但支聯會反而提升港人對中國的使命感,令香港議程長期沒有「自決」這一選項。

孫曉嵐:唔代表忘記歷史

既然堅信港人對內地已無責任,為何學生會今年仍聯同10間大專學生會舉辦六四論壇?周表示,事實上六四的確影響了香港的民主發展及一代人的思路,意義重大,因此有必要先理清對六四的看法,才可走向未來,所以今年的論壇分為兩節,首先是重組記憶碎片,然後才討論香港的前途,當中不會有悼念環節,「我覺得悼念係由心出發,隨時可做,冇必要逼人默哀一分鐘;但我哋依然欣賞當年六四義士嘅精神」。

同被視為本土派的港大學生會,今年則會自行在校內舉辦六四集會,除討論香港前途的論壇外,也設有悼念環節。會長孫曉嵐解釋,悼念的對象包括死難者及世上其他為民主犧牲的人士。與周竪峰一樣,維園集會是孫曉嵐的政治啟蒙之一,但今天她也再無任何的中國人身份認同,「經歷過反國教、雨傘革命之後,會覺得嗰啲先係我哋嘅真正責任,到底我哋習以為常去悼念,個意義係咪仲喺度?」她預測一至兩年後,學界在六四當天不會再有活動,「但咁樣唔代表我哋忘記歷史」。

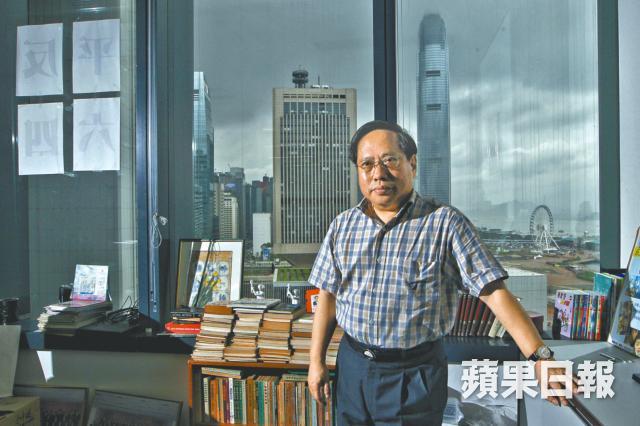

面對本土派的嚴厲批評,何俊仁慨嘆自己多年來動輒得咎:「1997年之後,就俾人鬧點解少咗叫『結束一黨專政』,係咪轉軚唔再鬧北京?2005年見張德江之前,又有人鬧我,叫我一定要上去講內地民主,唔好淨係講香港;到𠵱家,掉返轉俾人鬧唔好關心內地,只可以講香港,咁你話我跟得幾多?」

何俊仁認為不一定要以民族身份出席燭光集會,每年都有外國人到場,公義根本無分國界;即使有人真的覺得悼念無意義,也無必要仇視支聯會,「你唔想去,我尊重,但我唔明點解要我哋解散」。他強調,不會因批評而修改支聯會綱領,因為不覺得建設民主中國有錯。