【飲食籽:識飲惜食】

從來,都知柴火的好,蒸糕、燒豬、燜肉、煲湯……柴火一燒,飄香送遠;然而,也懂柴火的罕。為貪一抹柴香,倒要好天收埋落雨柴;當今寸金尺土,那裏還容得下燒柴的灶?偏偏在落馬洲邊境的洲頭村裏,有對鄭氏夫婦,每年也約定要以柴火香迎接五月夏日。

無懼烈日當空,蠓患嚴重,他們堅持到後山撿荔枝柴生火,還採野生水翁葉泡水,與荔枝柴的餘燼炮製「灰水」。儘管工序繁複也在所不計,為的就是要做出圍村傳統的灰水糭,好讓這快將失傳的味道永遠流傳,也令甜糭能在端午時節當上一天主角。

凡有柴,必是佳。過時過節,凡聽到鄉郊圍村那些傳統柴火盆菜、柴火年糕等,總令人迷戀又羨慕。這次,我就因柴火之名,尋到洲頭村來。「你識唔識嚟?唔識,我去上水接你。」還記得那天跟鄭家鈿聊的一通電話。認識鄭生和他太太文英嬌,皆因這條屹立於落馬洲邊境的洲頭村,也即是新界五大氏族之一「文氏」其中一個聚居地,祖宗追溯至南宋抗元丞相文天祥的堂弟文天瑞。身為文氏第二十五代後人的文英嬌,除繼承了祖輩留下來的祖屋外,還從母親身上學得一手好廚藝,如圍村小食手粉、茶粿及清明仔等,惟欠端午常客「灰水糭」的份兒,「以前圍村好多人識做㗎!但因為工序多,想食時咪叫阿媽整囉,搞到呢輩冇人識做。」文母離世後,她偶爾聽人家談起灰水糭,才喚起這份曾經屬於媽媽的味道,「有朋友介紹咗位圍村婆婆我識,就膽粗粗跟佢學做灰水,點知成功咗,就一直做到𠵱家。」文英嬌笑道。

圍村傳統 以灰水代替鹼水

灰水糭,其實即圍村版的鹼水糭,差別在於浸糯米的水要棄「鹼」用「灰」,「有人唔知灰水係乜,以為係香爐灰溝水,哈哈!」外形確實與鹼水糭無異,但灰水糭所用的灰水是以天然材料製作,當中最重要是荔枝木。「上山執柴」這四字自小便耳熟能詳,卻沒想過今天有機會付諸實行。做灰水糭首步,就是跟隨鄭家鈿到後山撿荔枝柴,來到打理得井井有條的果園,一邊有幾棵荔枝樹及蕉樹,另一邊有白蘭花及大樹菠蘿,全部長得高高的,他還細心的為果實蓋上大黑膠袋,慎防成了鳥兒們的豐富點心。「荔枝木有粗有幼,幼嘅易透火,粗嘅就耐燒。」他隨即揭開荔枝樹下那塊大帆布,藏起的原來是一堆排得整齊的幼柴枝。「好天收埋落雨柴,最近天氣唔穩定,無啦啦落場大雨,啲柴遲咗收就唔用得喇!」載好一籃子柴枝後,他再帶我們來到另一邊的小樹林。「嗱,呢株生滿白色花仔嘅就係水翁樹,廿四味其中一味就係佢。」鄭家鈿將長柄樹剪往上伸,咔唰幾下,水翁葉應聲落下,「春天補肝,夏天補心,傳統做灰水係用水翁葉,老人家話有補心功效。」一切材料準備就緒,柴火也正蓄勢待發。

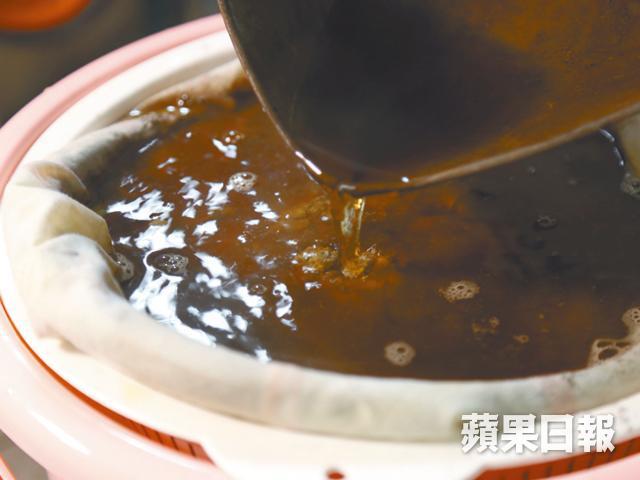

相隔文英嬌祖屋只十數步的距離,有間仍是用瓦頂搭建的小石屋,可不容小覷,「呢個廚房係我媽媽留落嚟,仲有三個燒柴嘅灶,成條村剩番佢咋。」文英嬌還指着另一邊以荔枝柴堆砌成的小牆壁說,「呢堆柴我哋唔用㗎,𠵱家好難搵到咁粗壯嘅,當做個留念喇。」鄭家鈿將幾支剛撿回來的柴丟入火堆中,不消一會,大鐵鑊裏的水便冒出水泡來,冉冉空氣中瀰漫出一陣青草甘香和柴香,「做灰水,首先要煲滾啲水翁葉水。」這邊廂他把沸起的水翁葉水舀出,那邊廂太太就拿出個大膠桶和筲箕,還有一大盆已篩得乾乾淨淨的灰,「泡灰水,一定要用純荔枝木或荔枝葉嘅灰,有其他雜質都唔得。」由於荔枝木密度高,火會燒得特別旺,灰更幼細,製成的糭會份外香甜。她將整桶灰倒入布袋中,再放在筲箕上,倒入滾熱的水翁葉水。滴滴嗒嗒,筲箕底下流出的一滴一滴,就是那褐黃色的灰水。滴完後,將灰拌兩拌,又重新舀入另一勺水翁葉水。如是者將整桶水倒完,才叫一次完整過濾,「大概重複三次就搞掂,通常得圍村阿婆先得閒做,去打兩圈麻雀等佢慢慢滴。」文英嬌笑說。

蘇木插中央 紅心好意頭

一桶灰水,得來不易,要時間,也要耐性。「我哋唔係成日開灶,要慢慢儲灰,先儲到一大袋。」文英嬌舉例說,平日蒸糕點要燒半小時柴火,約燒十次才可製成3.5公升的灰水,大概可浸五斤糯米,包到約30隻灰水糭。「糯米先用灰水浸隔夜,第二日就會變咗黃色,如果用坊間嘅鹼水,加兩滴就得。」雖然現成買到的鹼水也可食用,但相比起來,自家製的灰水是純天然製造,絕不含化學成份,包出的糭也較清淡,「凡係鹼水糭,我老公都覺得有陣鹼水味,一定唔食。但自從學識做灰水糭後,年年佢都問幾時先到端午節,叫我快啲做。」然而,做一鍋圍村灰水糭,需時最短的偏偏在包糭上。看文英嬌左手執塊糭葉,右手揑一把糯米鋪平,份量剛好,但奇怪是她還在米上放了支幼木,「呢條係蘇木,會將糭心染紅,以前老人家就貪隻糭有點紅,用嚟拜神好意頭。」眼前這隻大概是二人份量的灰水糭,的確沒半點鹼水味,那點紅滲出淡淡木香,「以前圍村人食唔晒啲糭,會切開一嚿嚿曬乾,煲番薯糖水時就掉幾嚿落去,軟腍腍好似食湯丸咁。」

時代轉變,文英嬌也趕上潮流,炮製出另一款加有蓮蓉餡的灰水糭,「有餅店師傅教路,蓮蓉買返嚟後要做多樣工夫,就係沾少少炒過嘅糯米粉,放冰格雪硬後再包,咁蓮蓉餡就會流心。」友人對蓮蓉灰水糭愛不釋手,年年也收到最少十多廿隻的柯打,「做唔到太多呀,始終少人燒柴,儲唔切啲灰,所以要限量供應。」

灰水糭在坊間甚為少見,但原來還有另一款糭可跟它媲美。此時,文英嬌又拿出幾盒預先準備好的材料,甫打開蓋子,惹味香氣已令人迷倒,「呢啲係炒香咗嘅花生碎、糯米,同埋加鹽爆香嘅葱粒,係圍村花生甜糭必備餡料。」做這款甜糭,工序及心機不比灰水糭少。先將全部材料炒香及搓勻,分成小糰後就用糭葉及糯米包好。糭烚好,我急不待品嚐,那馥郁的花生香,混和了鹹香葱頭後,甜鹹交錯。雖然較灰水糭膩,但也不乏圍村的獨特風味。

網頁查詢︰傳統圍村小食工作坊(須預訂)

記者︰黃依情、黃子卓

攝影︰劉永發、楊錦文、林栢鈞

編輯:黃仲兒

美術:黃創泰