【專題籽:舖仔小店】

我不是家品控,但每次行家品店都覺得千奇百趣,猶如劉姥姥進大觀園,不停讚嘆各類貨品神奇的設計。來到西貢「順之城」,皆因移民來港逾30年的薄扶林區區議員、荷蘭人司馬文(Paul Zimmerman)跟我說它像"Harrods"。對,你冇睇錯,是Harrods,那間"Everything you can find",生活所需一應俱備的倫敦百年老牌百貨公司。我懷着半信半疑的心情跟他走了一趟,沒有高檔精品,不過有萬種貨品任你揀,大開眼界之餘,還找到Harrods沒有的街坊人情味。

起初問司馬文有沒有特別喜歡的本土小店,這個來自荷蘭的鬼佬竟然不只覆我一、兩間店舖,而是傳來一張清單,望着清單,突然想起他曾說自己「比香港人更香港人」。的確,由10年前捍衞天星碼頭到近年保護郊野也不遺餘力,郊野公園條例倒背如流的他,可能比你和我更熟悉香港。跟着他尋找香港情懷,他口中的「西貢Harrods」也沒有令我失望。

順之城家庭用品公司見證西貢半個世紀的歷史,門外放滿色彩繽紛的膠桶,抬頭一看掛滿中式紅燈籠,門面感覺老土又殘舊。喂,跟專賣高級貨的倫敦Harrods相差甚遠喎!來到舖頭,第三代老闆明哥(Kenny)擔了膠凳坐在門口,口中不停強調要保持低調,不願刊出全名的他只肯透露今年51歲,笑言:「這裏有55年啦,仲老過我,1997年我才接手,至今18年有多了。」手上戴着金鏈、外表粗獷的明哥,一見到司馬文就說起英語來,雖然文法有誤,但仍說得自信又豪氣,無阻他倆互搭膞頭,老友聚頭。本來難以理解司馬文點解跟明哥咁老友,但到訪順之城三遍後,我終於明白了。明哥每天坐在店外,街坊經過、遊客問路,都愛跟他談上幾句;第二次探訪,有個住在附近的老太太拿着湯壺,說煲多了湯要拿給他和夥計分享;第三次來,遇上外籍街坊一入門口就嚷着找Kenny,不是要買家品,而是想買葱油餅,專程前來問明哥哪裏有得買,人肉google功能可能更勝Harrods,連司馬文都曾問他:「其實你正職是解答路人的詢問吧?」明哥哈哈大笑,「如果每日每個路人問我一個問題,我收1元,我應該唔使做了!」

火水爐都有 只為街坊需要

跟着司馬文走進店內,才明白它與Harrods的共通點,小店面積約3,000呎,密密麻麻的貨架,擺滿你說得出的,甚至意想不到的商品,而且款式多得驚人。簡單如一個牙刷座也有來自中、韓、泰等地;污衣籃講究到有不同用料、出產地、大小和顏色;連垃圾桶也有十多款,其他如玩具、電器、儲物盒、大大小小的五金工具、露營用品、燒烤爐等,每種產品都有幾款至十幾款任君選擇,看得有選擇困難症的我目定口呆。司馬文興奮地拿起各種產品,繼續重複地說着來之前已說了很多遍的"You can get everything here!"

經過一個爐具貨架時,連淡定的攝影師也雀躍地叫了出來:「火水爐呀!很久沒見過了。」懷舊是懷舊,但有人買的嗎?「當然有!你別以為西貢只有外籍人士居住,其實也有很多婆婆,就算現在有煤氣,她們仍最愛用火水爐煮食。只要街坊有需要,我們都會賣,最多是不入太多貨而已。」說畢明哥拿起炭爐,「老一輩愛用這種爐取暖和打邊爐!」少人買但仍堅持繼續賣的東西越說越多,他指着船家用來鋪在艇上的膠墊,「以前沒有人在公屋鋪磚,很多人買這些膠墊鋪在地上,但現在很少人買了,除了船家買來鋪艇外,還有些婆婆買來鋪在爐面爐底。」

大觀園中,司馬文說他最愛店裏的工具用品,笑着拿起一支巨型鎚仔,「當年反對清拆天星碼頭,去示威前我來買了這個鎚仔。」鎚仔抵擋不住推土機,10年又過去,但順之城還是一樣能為他帶來生活靈感。熱愛DIY的司馬文,家中有東西壞掉都自己動手修理,由工具箱到用具都來這裏買,還說每次來都有新產品,「你們店裏到底有幾多種產品?1,000?2,000?」明哥聳聳肩輕描淡寫地說:「我想最少有一萬種吧。」他隨手拈來兩個暖水袋,一個德國製一個中國製,分別售$158和$40,問司馬文:「若你買給女兒會怎選?」司馬文拿起貴價的德國貨,「給小孩的,當然選越安全的越好,這就是有得揀的重要性,也是這裏的可愛之處。」

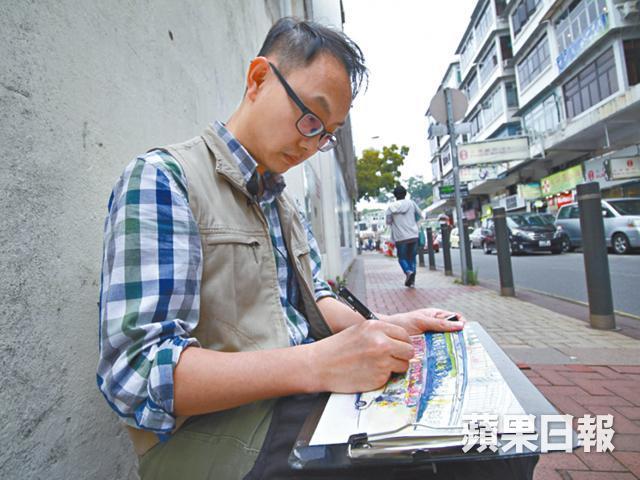

速寫重要的店 畫家讚老闆體貼

雖有半世紀歷史,但明哥說他從不為順之城拍照,我惟有上網尋找,舊照找不到,卻發現一幅6年前的水彩速寫,細緻漂亮,原來出自本土畫家楊復始(Gary)之手。本身是"Urban Sketchers Hong Kong"創辦人之一的Gary,熱愛用畫筆記錄城市,住在西貢20年的他感嘆:「香港現在到處都是大商場和連鎖店,所以覺得順之城好難得,當時好想用畫筆記下這間對西貢人很重要的店。」明明西貢有其他家品店,有幾重要先?「老闆在西貢長大,才能體貼街坊所需,有些東西要在這裏才找到,例如以前的滅蟲粉筆,別的地方找不到。」Gary買得最多的,是保護畫家行裝不被淋濕的大雨傘,「這裏的雨傘特別耐用又夠大把,打風都不怕,品質好的東西不是胡亂採購回來,是要老闆用心選,我們才有得揀。」

歷經半世紀,整個西貢都變了幾回,闊落的店子能做足三代,心想一定是自己舖位吧?「當然不是,租的!」明哥坦言老業主很好人,租金加幅合理才捱得住,養活了三代人。不過老業主去年離世,租務由子孫話事,加幅就越來越大。問明哥營運有沒有困難,他輕輕點頭,我隨口問他為何要捱得如此辛苦?以為他會答我未賺夠錢退休,豈料他反問:「如果我唔做,咁我班夥計點算?」說罷指一指做了40年的夥計,「他早過我在舖頭幫手,始終不想他們咁大年紀才失業。」聽完這一句我不懂得接話,司馬文在旁說:「你們感情好好!」明哥只簡短地說了句:「Like brothers」。這樣的人情味,在恍如倒模的大商場、連鎖店裏如何找到?

部份圖片由受訪者提供

記者:陳穎欣

攝影:鄧鴻欣、伍慶泉

編輯:謝慧珊

美術:吳子豪