香港地產商樓盤廣告常被文青嗤之以鼻,認為宣傳手法落後老土。但兩年前香港地產商在上海商場新落成時,在場內搞了個法國印象派大師莫奈作品展,卻轟動一時,成為滬上近年哄動的文化事件。今年法國五月將莫奈十七幅不同時代的名畫,帶來香港展出,尤其包括晚年作品《睡蓮》,香港人近距離看到法國印象派大師壓卷之作,不能錯過。

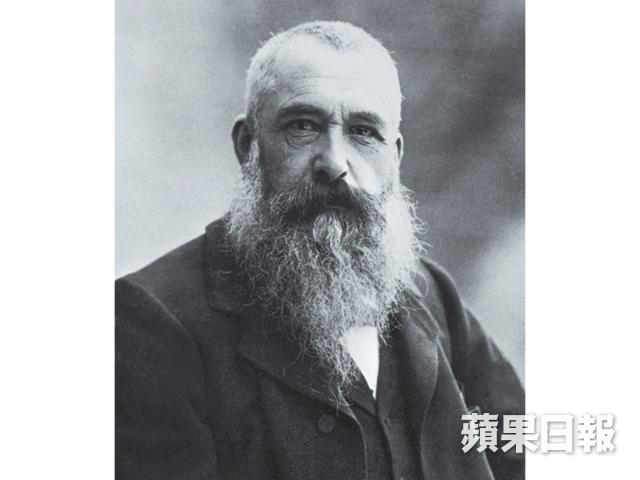

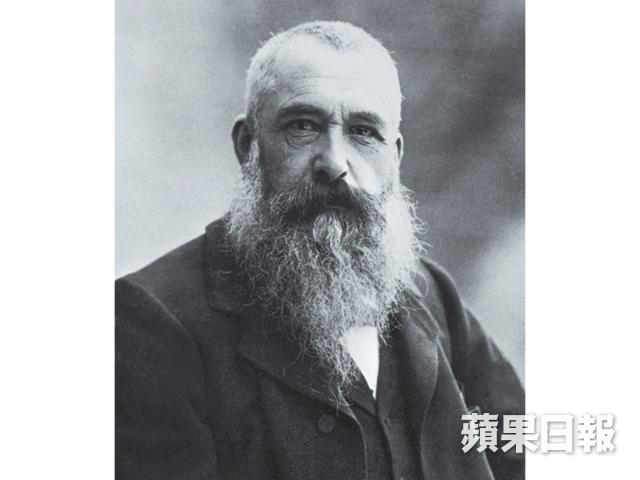

在中國人眼中,法國代表潮流、時尚、浪漫,香港人誤會是法國民族性愛標新立異使然,其實,法國巴黎時尚之都,是因為歐洲的「布爾喬亞」(資產階級,bourgeoisie)的消費文化,是由巴黎開始。法國十九世紀六十年代崛起的印象派藝術運動,可視為現代藝術的起點,莫奈、馬奈、西斯萊、畢沙羅等一班年輕人,探索新的視覺表達方式,拒絕古典主義及主流藝術風格,以平民百姓城市生活及郊外寫生為主題,將真實世界的光影效果再現。這些藝術界的反叛者被稱為「印象派」, 本是藝評人的嘲諷,取笑他們畫到「矇查查」,實物連輪廓線及陰影都欠奉,畫到不清不楚。莫奈等人不但沒有反駁,甚至拿來自嘲,自己一班志同道合的畫家自辦印象派沙龍展。

莫奈等人最後之所以能夠崛起,革命成功,反叛作風只是第一步,更重要是十九世紀中葉,城市文化及布爾喬亞階級的興起。畫院及古典風格代表舊時代權貴的口味,他們崇尚「偉大」的題材,普通風景畫作不入流。十八世紀中葉工業革命在英國爆發,城市成為生產基地,農民人口移入城市,資本主義社會面世,消費主義也同步出現。1851年大英帝國舉辦世界博覽會,1855年在巴黎舉行,各式新奇工業產品出現,1852年拿破崙三世登基,下令巴黎進行大改造,改成更適合群眾逛街購物,百貨公司出現,小酒館、小歌廳及大眾化報章相繼誕生。印象主義運動是布爾喬亞階級的藝術革命,他們模仿貴族,請畫家畫人像,在家中放置風景畫,成為印象派作品第一批消費者。傳媒除了捧出小說家雨果、巴爾扎克、大仲馬之外,也為印象主義運動造勢,令他們短時間取得知名度,變成時尚潮流。

紀錄印象主義運動開端

要理解巴黎十九世紀布爾喬亞消費文化抬頭,最好看那時代的遊記,由美國小說家馬克吐溫寫的《The Innocents in France(美國傻子遊法國)》,這是1867年歐洲之旅的紀錄,是夾雜小說、遊記及旅遊指南的作品,這也是法國印象主義運動開始的時代。馬克吐溫在書中高度贊揚拿破崙三世的巴黎城市改造,「拿破崙在十年間發展了法國的商業榮景,繁榮到實際數字無以估測,他重建巴黎,重建國內每座城市的一部份。他曾讓一整條街荒廢,評估損失後付清賠償金,然後重建一條壯麗街道,投機商人買地出售,但政府在投機商人買地之前,先給原地主選擇是否要以規定的價格購置土地。」巴黎的城市空間改造,以消費主義及資產階級利益為前提,使巴黎躍升世界時尚之都,催生了購物大道、百貨公司、美食饗宴、酒吧、舞廳、CanCan舞等時尚文化。馬克吐溫第一次見識露天跳舞場,見到不分年齡男男女女在花園內抽煙、喝酒、跳舞,暴露而熱情澎湃的CanCan舞孃,都令他留下深刻印象。大家想想,印象派畫家羅特列克筆下的小舞廳、酒館,雷諾亞筆下的露天花園舞會,不就是馬克吐溫遊記的插畫嗎?

印象派之所以成為現代主義藝術起步,因為莫奈、畢沙羅、雷諾亞、西斯萊等藝術家,就是布爾喬亞消費文化抬頭時的弄潮兒。現代藝術成為經典,是因為資產階級文化,而不是反叛憤青。

撰文:劉細良

編輯:李寶筠

美術:黃創泰