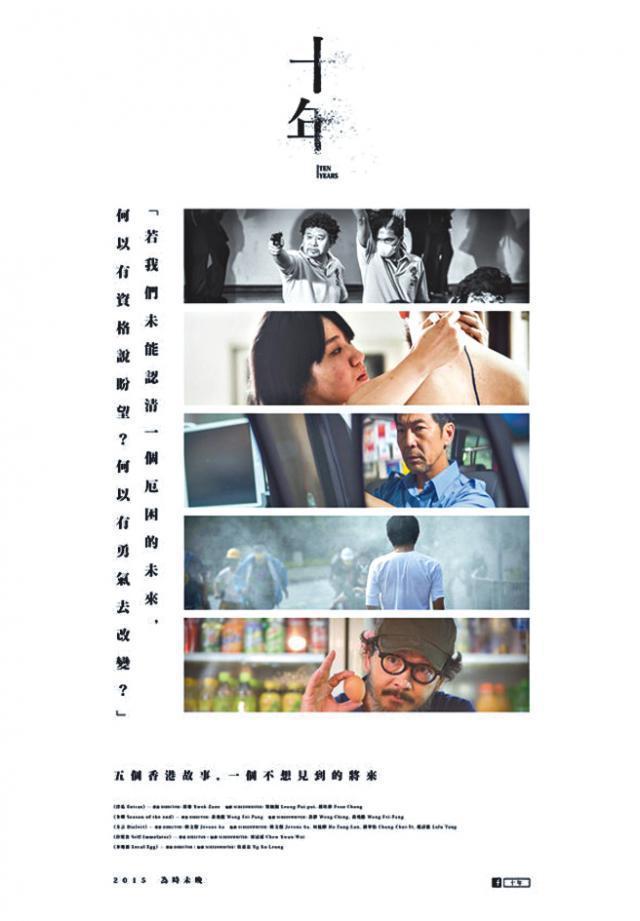

【本報訊】70歲的鮑文範,行內都叫他鮑sir。管理過大小戲院,由香港首間迷你戲院到小眾藝術影院,前港督影癡尤德都是座上客。入行52年,是行內老行尊,他的馬鞍山戲院近日爆紅,只因播了35天《十年》。人人說他勇,鮑sir卻不以為然:「香港幾時變到播套片,都要夠勇?」他掌舵的新華戲院曾上映禁片《天安門》。「有准映證就可以播,冇犯法點解要驚?」最需要恐懼的是恐懼本身,信焉。

記者:呂麗嬋

相約鮑sir到馬鞍山戲院拍照,他說周六才有空,皆因周一至五,他忙着看試片。「上年睇咗310套戲,偏偏冇睇《十年》,只因呢套片,根本冇諗過喺戲院上,所以冇邀請院商睇試片」。他是金像獎評審,這一票,他不諱言投了給《十年》。「都係明票,咁都贏,仲有乜好拗?」不為票房,不為投資額多少,大抵,都是投了給創作自由?「北上發展,唔好計導演編劇,幕後製作都要調節,心中有氣,投畀《十年》,有幾出奇?」鮑sir這樣說。

「幾時變到播片都要夠勇?」

「好多人話我勇,其實勇乜鬼,政府評咗級、發咗張准映證,就表示可以放映,做生意之嘛,我見藝術中心幾賣座,佢哋冇檔期,咁啱我有,就問嗰邊要片。香港幾時變到播套片,都要夠勇?」最初一日播兩場,後來見報了,日日全院滿座,就一日播6場。「暑假前排(上映的)戲一早滿晒,如果有啲排咗唔收得,要提早落畫,再播《十年》都唔出奇。香港始終唔同大陸,院商有自主權,可自由排片」。

獨家播禁片,鮑sir經驗老到。當年位於灣仔鷹君中心的新華戲院,放映《天安門》一樣引起滿城風雨。「日日都有兩班人喺戲院門口,一班抗議一班聲援。」入行半世紀,鮑Sir說在商言商,錯只錯在「連條底線都冇埋」:「有晒准映證,唔係犯法,做乜要驚?」他身兼香港戲院商會副會長,既是電影買手,也管理過大小不同戲院。「以前啲戲院,動輒上千座位,買片好大壓力,因為套片票房唔得,就蝕大本」。

生於小康之家,中學畢業原擬到美國升大學,可是爸爸患病,去不成,剛好美國哥倫比亞影片公司在港開分支,本身是影癡的他,誤打誤撞入行。「細個住尖沙嘴,好近麗宮戲院,已經成日去睇戲。」那個年代,播的多是美國主流大片,過檔安樂影片,跟隨創辦人江祖貽周遊列國影展買片,是香港首批引進歐洲片的發行商。「嗰個年代,唔好話去康城,坐飛機已係一件大事。」他笑說。

何止坐飛機,那些年,上戲院對於升斗市民來說也是大事。當年的碧麗宮、麗宮戲院富麗堂皇,但隨時代發展,戲院規模越來越細,也越搬越偏僻。位於東京街的京華戲院,是香港首間迷你戲院,正是由他一手催生。「嗰時消防法例規定戲院要單幢建築,因為大屏幕無樑柱,怕危險,我成日去英國,見到好多戲院好細間,建喺地庫都有。」英國可以,香港有何不可?由是,分3院每院400座位的京華戲院,於1982年落成。

97前獨家放映禁片《天安門》

找專家撰寫安全報告,與政府周旋,從此在港遍地開花。「80、90年代迷你戲院細極都有400、500座位,𠵱家細到百幾個位都有」。戲院座位數目越來越少,香港高地價成反比越來越高。此外,專播文藝冷門電影的新華戲院,也是他的得意之作。「個舖近灣仔碼頭,位置好偏,租平啲,我覺得只要戲好,隔涉啲都會嚟睇」。了解影癡戲迷的「朝聖」心態,再一次印證他眼光獨到。由他一手引入的經典電影如《星光伴我心》、《無悔今生》等,是一代人的集體記憶,也為他贏得7次金像獎最佳外語片,見證電影業百花齊放的時代。

「我最記得,新華85年開業,第一套播嘅,係活地阿倫嘅電影,嗰時,佢喺香港仲唔係咁多人識。」其時,票價劃一不設前後座,又設學生半價,沒多久,新華已成文青聚腳點,港督尤德也是座上客。「佢差唔多隔個星期就嚟戲院,同副官一齊4、5個人,好低調。」可惜戲院還是敵不過貴租,1997年7月1日,獨家播完爭議紀錄片《天安門》後結業,無法平穩過渡,但到底見證了一個時代的終結,應已無憾。