【旅遊籽:浪迹遊蹤】

自問不是好酒之人,天生缺少品酒基因,不論紅白,淺嚐一酌便已面紅耳赤,威士忌更是心存敬畏。相較之下,充滿果香的蘋果酒(cider)更加平易近人,深受女生歡迎。是次遊走澳洲,遇上前新聞主播、現任香港葡萄酒商會理事黃大鈞,品酒經驗豐富的他,竟也鍾情於cider的清甜輕盈。隨他走進塔斯曼尼亞首間有機蘋果酒酒屋Apple Shed,漫步由貨倉改建而成的蘋果博物館及cafe,一探澳洲百年蘋果酒史。

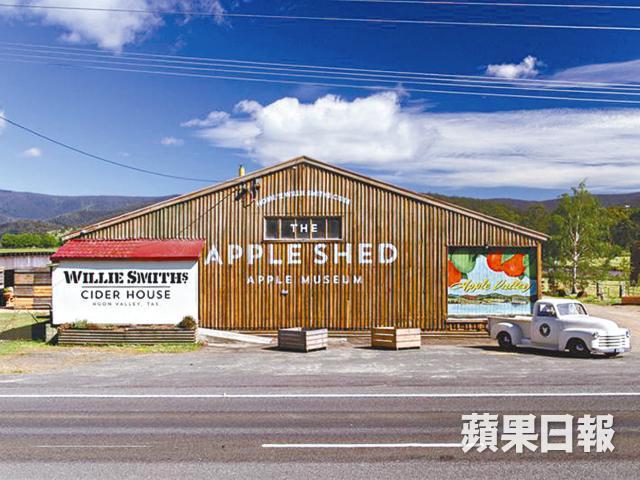

因為工作關係,今趟有幸與前新聞王子黃大鈞同遊塔斯曼尼亞,隨他出入了N個酒莊品酒評酒,是對酒量的一大訓練,惟味蕾並無寸進,直至來到有機蘋果酒酒屋Apple Shed,在已有74年歷史的蘋果貨倉,呷一淡鮮甜順喉的蘋果酒,才覺回過神來!

跳出新聞界,大鈞轉行當「酒鬼」已有一段日子,專注發展這一事業的他,嚐過葡萄酒白蘭地威士忌的醇與烈,心想cider味甜易入口,未必是他那杯茶,他也直言不常喝,今次正是來Apple Shed取經。蘋果酒比香檳富果香、比啤酒易入口,Apple Shed提供多種濃度的cider,全由自家果園人手採摘的新鮮蘋果釀製,致力提取水果原味,不添加任何化學物質及糖份。大鈞先點了酒屋最經典的Cider Tasting Paddle,一次試勻四款不同口味的cider,包括他最喜歡的、以北法傳統釀酒法做的Willie Smith's Organic Cider,「以木桶來做二次發酵,蘋果味濃郁之餘,又有木桶儲存過的陳年味道,酒有深度,不只是單純的果味。」品葡萄酒以口感與酒體排序,由白酒到紅酒、由淡到甜,避免甜味過份影響味蕾,品cider又如何?大鈞說:「cider完全相反,由最甜的喝起,以酸度較高的作結。」大鈞認為,喝cider跟平時品酒沒大分別,看酒色泡沫、聞果香層次,再用舌頭品嚐甜度與酸度,感受酒精留下的餘香。cider口感雖沒葡萄酒般千回百轉,但是酸度適中、清新爽口,並非像「飲汽水」般兒戲。

釀酒增客源 貨倉變餐廳

Apple Shed位於塔斯曼尼亞首府荷伯特(Hobart)南邊的Huon Valley,原是1942年興建的蘋果貨倉,2013年搖身一變成了蘋果酒酒屋。創辦人William Smith的父母是十九世紀由英國流放至澳洲殖民地的犯人,來到Huon Valley開天闢地,看中這個小村莊無論土壤、空氣、水源也十分適合種植蘋果,遂於1888年開了當地首個蘋果園。Huon Valley號稱有世界上最清新的空氣及水源,83%的塔斯曼尼亞蘋果也是在此出產,六十年代起,塔省平均每年生產600萬箱蘋果,當中500萬箱出口至歐洲,當地人稱小村莊為Apple Isle(蘋果島)。

八十年代,蘋果遍地開花,那時投身這一產業的村民近1,000人,惟如今卻少於30人,眼見傳統蘋果業走向末路,行業轉型迫在眉睫,三年前,第四代繼承人Andrew Smith與拍檔兼釀酒師Sam Reid,以果園的蘋果釀成有機蘋果酒,把昔日用以分類、包裝、出口的貨倉改建成蘋果博物館及酒屋餐廳,自此居民、遊客紛紛慕名而至,成為村內的小小公共空間。Smith家族成功保存家業,亦為為塔省蘋果業的發展留下重要紀錄。

走進餐廳旁的蘋果博物館,果香便撲鼻而來,最吸睛的莫過於兩大列展示了逾350個品種的蘋果牆,紅、青蘋果梅花間竹地置於架上,富有心思。為了保護日漸罕見的品種,Andrew Smith到澳洲不同地方搜羅各種蘋果,每隔一段時間便為陳列架換上新鮮蘋果,附上品種名稱,詳細說明蘋果生長歷史,Apple Shed的場地經理Cara說:「這裏能一次過看到不同種類的蘋果,有些是製氣酒的蘋果,有些是製甜品的蘋果,很多已無法在外面看到,在主流食品市場導向的世代,很多時候由超市決定賣甚麼蘋果,我們建造這博物館是希望保留舊有貨倉原貌,保育不同品種的蘋果,讓它們不至消失。」舊法國品種Belle Cacheuse、早已打入蘋果遺產之列的Bedford Pippin Cross等稀有蘋果,也在此現身。博物館又擺放了舊式蘋果分類機、量度蘋果工具、運送蘋果的貨車,以及不同年代的包裝箱和廣告等,清楚展示了塔省近百年蘋果業發展史。

主播教你品cider

Travel Memo

簽證:持BNO護照及特區護照均需在網上做電子簽證(ETA),費用$112。查詢: https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas

機票:乘國泰航空經墨爾本轉機至荷伯特,經濟客位來回$6,950起,未連稅。查詢: https://www.cathaypacific.com

匯率:1澳元約兌5.97港元,文中價錢已折算成港元

鳴謝:塔斯曼尼亞旅遊局

記者:王秋婷

攝影:梁志永

編輯:陳國棟

美術:楊永昌