【飲食籽:假日散心】

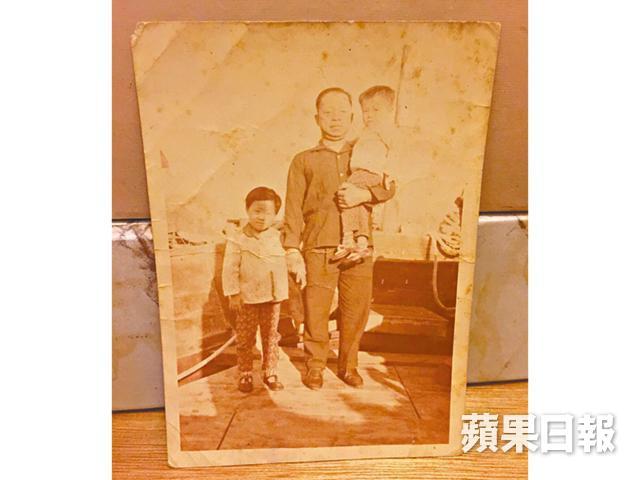

「香港現在已沒有全職海膽人,如果單靠捉海膽,應該維唔到皮。現在所謂的海膽人,只是做一場騷而已。」糧船灣水上人吳少茵(Colin)說。她爸爸吳廿九是全西貢第一個海膽人,在七、八十年代以捕捉海膽為生,捉膽數量冠絕西貢區,產量之多,甚至空運至日本售賣。

提起海膽,大部份人只想到北海道的馬糞海膽,但本港出產的紫海膽,質素屬國際級水準,昔日名氣響噹噹。不過,隨着海膽人相繼退休,要吃到本地海膽已難上加難。今日我們出遊糧船灣,到這個被遺忘的漁村,用傳統的方法勾海膽,揭開本地紫海膽的傳說。

採訪當日是回南天,能見度只有百米,我們坐在快艇,盡是白濛濛一片。船在濃霧中緩慢行駛,其間不停鳴笛,頓時緊張起來。濃霧籠罩的場面,令我想起一套荷李活電影《The Mist》,氣氛是同樣的陰沉。可幸是,水質仍然清澈見底,濃霧無阻我們捉海膽。

半小時後到達糧船灣,我們來到Colin的魚排,她和弟弟吳偉強(Peter)均是糧船灣水上人,現已搬上岸生活,但每逢假日會到魚排度假、捕捉海鮮。他們自三代起扎根糧船灣,爸爸吳廿九,名字因出生於農曆廿九而得名,成年分家後,由捕魚轉營至捕捉海膽為生,海膽生意佔全年總收入約九成,八十年代年均收入約三十萬元。「我爸爸是全西貢第一個海膽人,他好有生意頭腦,以前香港唔流行食海膽,我爸爸是捉海膽的先頭部隊,數量冠絕西貢區。」Colin說。香港水域有二十一種海膽,集中在南中國海一帶,其中糧船灣產量最多便是紫海膽,腹部帶紫紅色,肉帶鮮黃色,鮮甜肥美,在每年十二月至五月當造。

自製工具 膠桶做潛水鏡

我原以為捉海膽,一般會像日韓的海女般,穿着潛水衣徒手落海捕捉。「哈哈!以前漁民怎會有足夠的潛水裝備,加上海膽只在冬天特別肥美,冬天海水溫度太低,不適合落海,我們會用自製的簡單工具捉海膽。」因家中重男輕女,捉海膽的粗活大多由Colin負責。

捉膽工具,原來是一個改裝的膠桶及兩支長約十呎的鐵鈎木棍。「我們以前會用木桶,現在則改用膠桶,因為水面反光,桶口裝上透明玻璃及挖空桶底,借助膠桶玻璃觀察水面,是我們自製的潛水鏡。兩支木棍則由我爸爸改裝,分有單鈎和雙鈎,海膽愛藏於石隙中,要將它勾上來,單鈎雖較輕巧,卻比雙鈎更需要技術。」

隨Colin出發往糧船灣對出海岸,只見她將膠桶浮於水面,一邊透過膠桶觀察水底,右手拿着單鈎木棍,準備就緒,差不多半個身子彎腰俯下。海膽蹤迹不難發現,石隙中已有三、四隻,將單鈎對準海膽底部位置,一插一撈一起,不到數下工夫已經撈到數十隻,若見到體形較小,會放回海中。「這個方法會慢些,要逐隻逐隻捉,不過是最傳統的方法,後來潛水裝備進步了,才轉為落水,吸一口氣潛水,一次過可捉到好多隻。」看她捉海膽,手腳快、靈巧,以為很容易,但我試過數次均失敗收場。一來膠桶內鏡面易有水點,和實際水底亦有距離,很難瞄準;二來鐵鈎木棍實在太重,加上在船上不停漂浮,對臂力不足的我難免感到吃力。「我們以前靠海膽搵食,一日要捉至少百隻,練到摩打手,日日這樣捉,勁多勞損,我們的手腕關節亦較一般人粗。」Colin苦笑說。

高峯期日拆二十籮 空運日本

「我們以前在船上生活,晚上六時吃晚飯,七時便睡覺,到凌晨十二時全家便要起身開海膽,拆肉後放在半臂高的水桶內,到清晨我便負責送到批發商,即時落盒,空運到日本。」開海膽,是一件苦差。每個海膽只有五片肉,Colin依稀記得,當年每公斤的海膽價錢約百元,要拆起碼數十隻海膽先夠一公斤,「每日拆的海膽裝滿十幾個竹籮,高峯期有二十籮。做這行,真的好辛苦,拆完海膽後,又要出海捉八小時,日日如是,沒辦法,全家人靠海膽搵食,手停口停。」

魚排嚐即捕即開海膽宴

「我們吃海膽不愛生吃,以前日日食都食到怕。媽媽會將賣剩的海膽肉加鹽醃做鹹鮮,可以保鮮,用來熬粥蒸飯,特別美味,是我們回憶的味道。」Peter說。最近他和太太黃思敏(Nicoles)在魚排做海鮮私房菜,主打不時不吃,每日只做一圍,現在適逢海膽當造,供應至五月初,另有漁民之寶盲蟹、七月則有墨魚鮮魷等。

內地漁民非法濫捕

到魚排除了可親身捕撈海膽外,還可一嚐用即開紫海膽及海刺做的菜式。坊間的海膽為保持原有形狀及防止出水,大多經人工處理,這裏是在海中即撈即開即食,是百分百天然味道。套餐有傳統做法,像海刺粉絲及海膽蒸蛋,粉絲及蒸蛋味淡,更能突出海膽及海刺鮮味及海水味,亦有新派菜式如海膽海刺薄餅。「水上人一般做法很簡單,蒸蛋等做法坊間已有很多人做,其實海膽海刺做法很多元化,所以推出薄餅吃法。」咬一口海膽海刺薄餅,雖然略嫌芝士味較濃,但仍吃到海膽鮮甜味,創意度十足。

今次出海一遊,本地海膽數量遠比我想像中多,為何平日要吃到甚艱難?「其實香港海鮮好豐富,好多人已忘記她本是一個漁村,漁業式微,捕魚、捉海膽已經沒有太多人肯做。現在好多內地漁民非法入境濫捕,捕捉後運回內地可以賣到更好的價錢,影響自然生態。」本地海膽通常以四、五月最肥,不過有食肆在暑期推出聲稱用本地海膽做的炒飯,Peter搖一搖頭說,「本地海膽一年四季都有,但夏天一般無肉,難以入饌,有無良食肆會買現成海膽汁及鹹蛋黃充當海膽炒飯,未必人人分得出,但我們水上人一吃就知。」

力高廚房 糧船灣魚排 5988 9841

海膽宴每位$450起 約八道菜式,包來回接送及出海捕撈海膽(海膽供應期至5月初)

記者:何嘉茵

攝影:林栢鈞、伍慶泉

編輯:謝慧珊

美術:孔文彬