【旅遊籽:浪迹遊蹤】

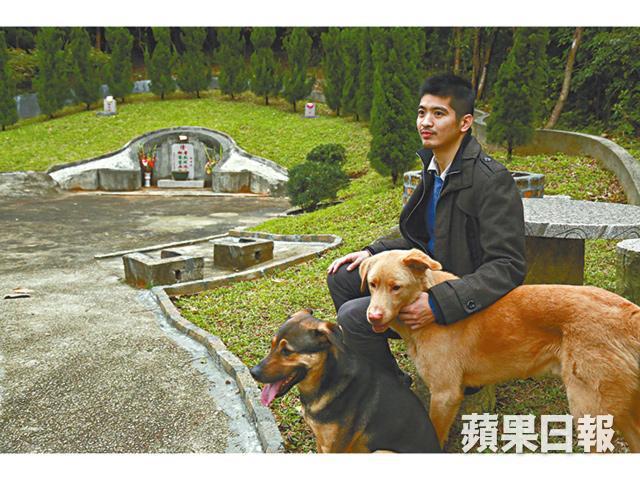

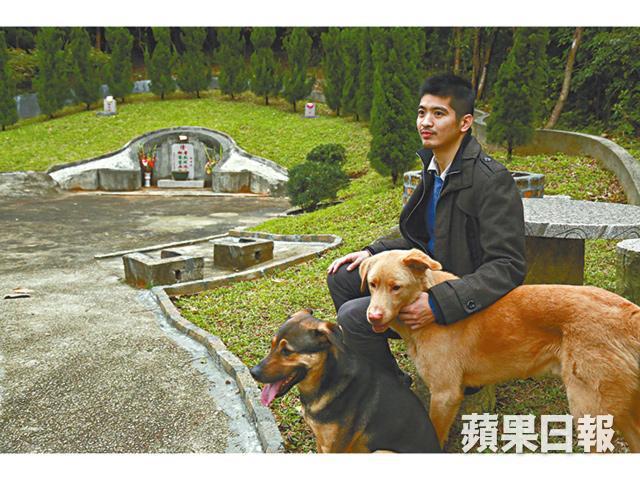

出國旅行,去勻著名景點是常識吧。以為走遍世界、遊歷甚豐的旅遊作家林輝最常出沒於打卡呃like聖地,他卻反其道而行,到處捐窿捐罅搵墳場,不為變身鍾馗捉鬼練膽,只為在那望而生畏的土地,發掘前人留下來的歷史文化痕迹。自言怕鬼的他,即使在格魯吉亞看到印有先人真實外貌的1:1墓碑,也沒嚇得停下腳步,繼續親身尋訪世界數十處死地,思古之情、反思生死,遊園一圈,心境也豁然澄明。清明臨近,縱使未有機會遠遊觀墳,也能透過遊子窺看不一樣的異國風貌。

近年,香港開始興起墳場導賞,透過參觀香港墳場及天主教聖彌額爾墳場等墓地,認識本地不同宗教文化、名人典故和香港歷史。數年前,林輝受好友兼旅遊作家鄒頌華啟發,開始了他的遊墳之旅,「頌華可算是墳場旅遊的發揚者,受她影響,我也愛上墳場遊。墳場是個有趣的場所,平時沒甚麼事不會去,但又是生活的一部份,因為能在一個地方看齊當地宗教藝術歷史文化,最重要是免費入場,對遊客來說很值得。」林輝透過巴拿馬的法國墳場、華人義莊及美國墳場認識巴拿馬運河與該國的歷史興衰,自此開始遊歷各地墳場,透過陵墓尋找一個國家的過去。

宛如室外藝術館 百無禁忌

早年於香港帶領墳場遊、同樣愛探索外國墓地的鄒頌華說過,墓場是城市最古老又最完整的風景,林輝則說墳場是個室外藝術館,日間行逛寧靜平和,百無禁忌,「一個地方有不同宗教種族的墳場,意味着那裏的文化和社會結構。像我早前到過的老撾墳場,一邊是華人的義莊,墳頭有寺廟樣式,也有十字架及佛塔式建築,一邊則是法國軍人墳場,一個地方已有三、四種墓地,簡單看看墓地設計便知道老撾曾是法國殖民地,有不同種族宗教。」觀墳如猜謎,林輝說有時毋須看墓碑資料,從墳墓設計、地理、參拜者等線索,已略知一二,「遊墳最好有當地人帶領,能邊看邊聽歷史。」

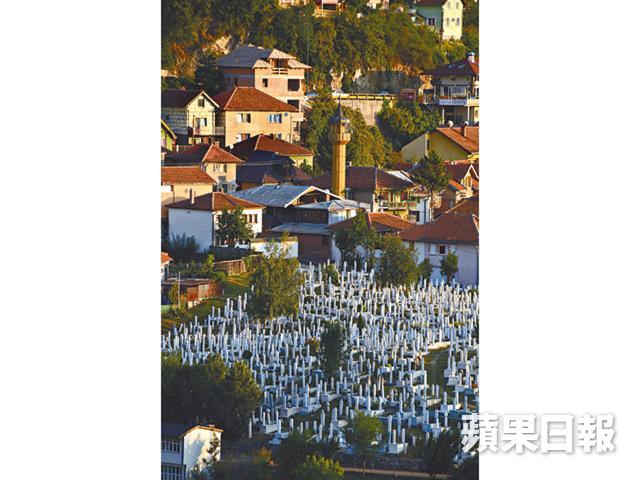

走過亞洲、中東、中南美洲等地共四、五十個墓地,林輝驚嘆即使同一宗教,不同地方的墓碑設計也可以有很大分別,是當地歷史的存證,「波斯尼亞薩拉熱窩的墳場位於城市中央,因為1992年爆發了圍城戰爭,人民無法逃到城外,其間戰死的上萬軍民只能葬於城中。」從山上往下望,一個個白色墓碑在城市中心四散,圍着橙紅色的建築物,民居、教堂、清真寺旁隨時看見墳墓,血迹斑斑的歷史就在生活之中,時刻警醒現世,「波斯尼亞多數人口為伊斯蘭教徒,正常情況下,伊斯蘭教的墓蓋石會像棺材般又大又闊,但因圍城後缺乏土地,為了慳位只能改用柱形立於空地。」

恐怖體驗 格魯吉亞真人碑

好去唔去去墳場,係咪膽生毛?相信再不怕「大吉利是」的人也有這個疑問,本身愛參觀宗教場所的林輝笑言自己最怕鬼,鬼片鬼古一律拒諸門外,行墳場只能大白天去,欣賞充滿歷史感的雕刻工藝,當作走了一轉博物館。但畢竟是「滿天神佛」之地,應該也有過「特別」經歷吧?「曾經在格魯吉亞行山時看見一個墳場,每個墳頭也插了一塊印有先人真實外貌的1:1墓碑,遠看以為有甚麼站在墳前一動也不動,那時正是傍晚,非常恐怖。另一次是踩單車經過西藏林芝的樹林,樹上掛上一包包東西,原來是小孩子的屍體,那是西藏傳統的樹葬。」

撇除怪誕經歷,透過墳場了解死亡、憑弔亡者,體悟天地之間的無常,亦是對生命的尊敬,「看墳讓人靠近死亡一點,無論外面的世界變成怎樣,墳場裏的石頭千年百年也在那裏,面對歷史就覺人有多渺小,跟時間洪流相比,人生苦痛好像不是甚麼。」

巴拿馬三國墳場史

旅行兩大景點:街市、墳場

自由寫作人黃力信(Eric)四年前愛上遊歷各國死人之地,參觀過烏克蘭利維夫Lychakiv墳場、新加坡武吉布朗墳場、馬六甲中國山墳場、古巴夏灣拿哥倫布墳場等,希望透過遊墳更完整地了解當地人的習俗風情,「我覺得到另一個國家旅行有兩個地方是必睇的,一是街市、二是墳場。街市是看生人的東西,墳場就是看生人如何看待死人,以及當地死人的世界是怎樣的。」

記者:王秋婷

編輯:陳國棟

美術:利英豪

部份圖片由受訪者提供