【科技籽:玩物達人】

Samsung S7推出不久,iPhone SE隨即接力上場,科技日新月異,其實除了追趕新鮮事物,仍有人難捨舊式電子產品。他們不只收集舊物,還會想方設法,為它們重新注入生命力,睇得又用得。葉國興「肢解」陳年舊鏡套入現代相機;張偉明把紅白遊戲機改成HDMI輸出,飛甩雪花高清化繼續打;八十後設計師張瑋晉(Kevin)則全職廢物利用、創製新品。三個人三對手,卻在努力施展同樣的魔法。

放映電影鏡頭 移植中片幅相機

人稱葉Sir的葉國興,17年前開始改鏡,笑言沒作統計,但按目前月改20至30支來看,無論如何也超過4,000支吧。「改鏡幾十年前都有人玩,當年我用Canon EOS相機,買咗套DKL接環鏡頭,但有人改Nikon就冇人改Canon,咁我咪試下自己改囉。」談到當年如何學會箇中技巧,葉Sir卻說:「其實玻璃嘅光學理論同機械物理,中學都學過晒啦,大家唔記得咗箒!至於用乜工具同乜手勢最好,就靠累積經驗囉。」

無反相機普及之後,加轉接環來玩舊鏡已十分平常,要葉Sir改造的多是更偏門的類型,例如本來不是用在相機的鏡頭,「近嚟比較多人改『電影放頭』 ,呢啲鏡本來係畀戲院播放電影,質素好高,但因為放映制式同器材經常要升級,所以會平價放出。連埋改鏡成本,三千幾嘅電影放頭解像度已經好犀利,好過好多同級鏡頭。」不過葉Sir只改不賣,這類電影放頭亦較難在香港買到,影友多數要到外國網站如eBay搜購。同行的攝影師親自試用,發現以電子觀景器對着恤衫拍攝可看到俗稱「撞網」的波紋,這一情況只出現在解像度很高的鏡頭。說到怪鏡頭,葉Sir手上還有一支蘇聯米格偵察機用的鏡頭,改造後可配搭中片幅相機。

「最開心係發掘到獨一無二嘅個性」

改鏡頭最主要的工夫有兩部份:改接環及調焦距,葉Sir指改接環不難學,快則2小時、慢則20小時,調焦距則靠經驗,最重要是遷就鏡頭特性和用家喜好,「舊鏡嘅最近對焦距離多數較遠,但多數嘅人都鍾意影close up、影靚散景,我會盡量加長焦筒改短最近對焦,會諗定幾個選擇畀鏡主。」改鏡收費因需求而定,$650起,附加功能額外收費,一般不會超過$2,500。因為改鏡一定帶有風險,故不建議改太貴、太罕有的鏡頭,「改鏡最開心係發掘到獨一無二嘅鏡頭個性,要有冒險心態,貴鏡正正經經去影都夠靚,唔好改喇!」

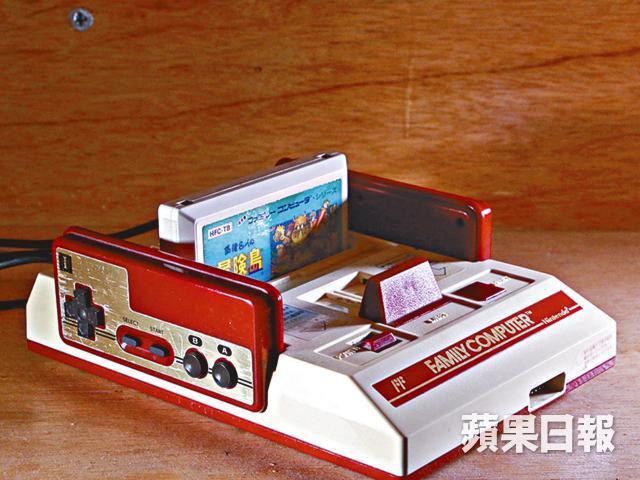

紅白機 天線變HDMI輸出

Daniel自小便跟電視遊戲結緣,童年愛玩紅白機,長大後也曾在遊戲機公司任職,負責設計街機機台,因而熟知遊戲機的結構,但其實改機的原意也是為了玩,「儲落十幾部舊機,有日屋企人話啲機都唔玩得,不如丟咗佢,我當然唔肯啦,但又覺得擺喺度好浪費。以前啲game咁好玩,諗諗吓不如改機等佢哋喺𠵱家嘅電視度都玩到。」約一年前,他與朋友開設Restart Workshop,售賣和改裝舊遊戲機,想讓童年回憶restart重生,其中最受歡迎的是把舊遊戲機改作HDMI等現代輸出。主因是舊機如紅白機等用料一般,尤其天線十之八九會有老化,畫面必定漫天雪花,HDMI版能提升色彩表現,而且不會霸佔電視的天線插槽,看電視也不用換線。

開始改機後,Daniel發現很多舊機迷也有復活夢,除了改HDMI,更多人嘗試復活家中早已壞掉的珍藏,「好多人都有保留呢啲童年回憶,雖然改機係生意,但宗旨都係幫機迷,唔同要求都會試吓。」一般來說,改HDMI輸出收費$500,其他改裝則視乎手工、用料,多數不會過千。現場所見,有Neo Geo、Dreamcast等不同年代的遊戲機待改,不少連包裝盒也保存得很好,「雖然流行模擬器,但用機打感覺唔同,同埋部機玩到,另一半、屋企人就唔會話阻碇啦!」

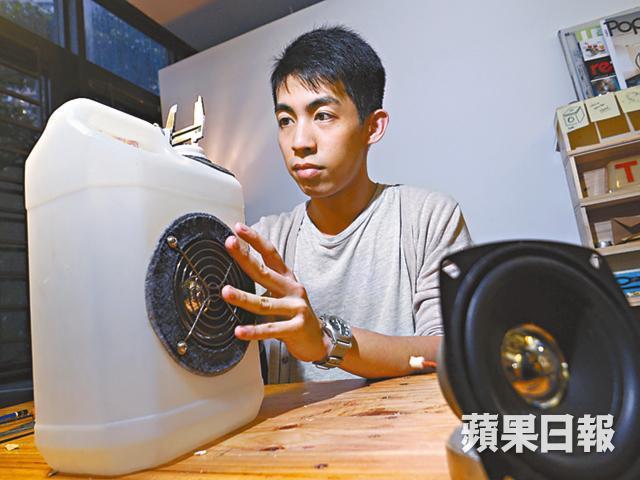

醋樽變喇叭 擰蓋校音量

不要以為只有年紀大的人才鍾情舊物,29歲的Kevin五年前已開始以廢棄物料來設計產品,首件作品是把醋樽改造成喇叭。當年大學畢業後,Kevin到電池公司擔任產品設計師,專門設計喇叭,但他認為職場生涯與他所學相距甚遠,「讀書嗰陣老師教產品設計係改善問題,不過做咗三年,設計要跟足規格,我嘅工作只係畫個模出嚟。有一日要做一個空間係5公升嘅喇叭,經過糧油舖發覺醋樽都咁啱係5公升,我就用公餘時間做咗boombottle出嚟。」創作過後,Kevin更覺電子產品壽命有限,很多用品幾年後就變垃圾,很想找出一個新的設計模式。於是四年前開始全職做升級再造(upcycling)的工作,跟回收再造(recycling)不同,Kevin的宗旨是不破壞物料原有的特性去設計新產品,所需資源及人力較少,舊水樽用來做喇叭、樽蓋用來調校音量、舊地毯則用來做電腦袋。

香港人製造垃圾的能力世界知名,2014年於堆填區棄置的都市固體廢物平均每日約有9,782公噸,偏偏廢物處理政策卻似有倒退,例如屯門的家電再生中心將於10月關閉。想盡一分力支持upcycling的話,可到Kevin工作的灣仔聖雅各福群會賽馬會升級再造中心,內有多位本地upcycling工作者的工作室,除了售賣成品,也會免費提供原料,鼓勵市民自行創作。愛批評的人或會說三個個案皆是一門生意,但記者覺得始終是一門有心人才做得來的生意。

記者:司徒港燊

攝影:林栢鈞、楊錦文

編輯:陳國棟

美術:孔文彬