【旅遊籽:文化地標】

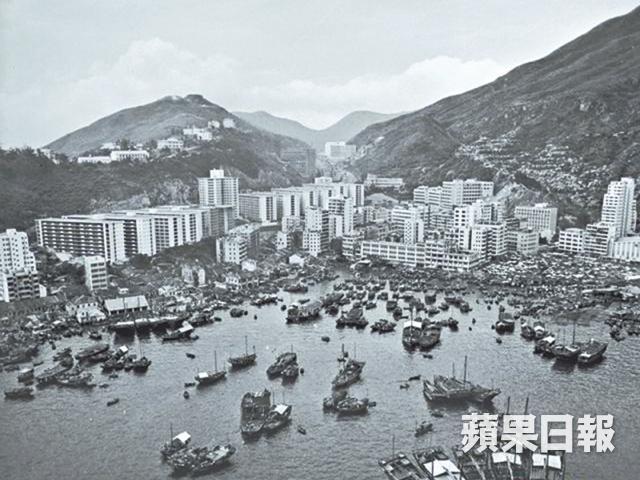

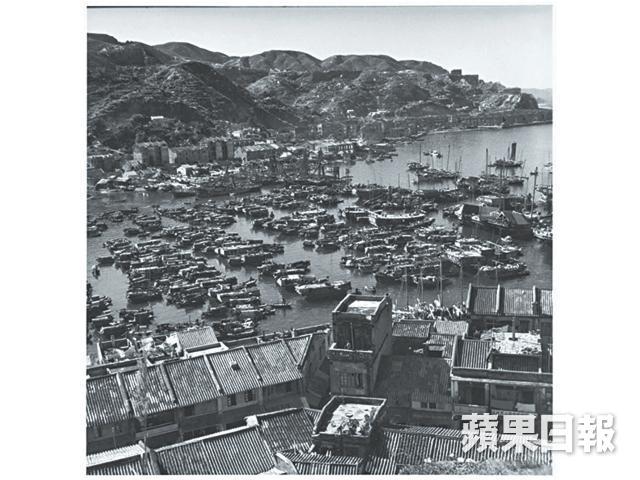

筲箕灣,曾是香港四大漁港之一,近年悄悄改頭換面,新商舖新樓盤紛紛進駐,明華大廈等地方也快將重建,這個港島老區正隨着發展巨輪蹣跚前行,逐漸淡去昔日輪廓。

然而,即使漁業衰落多時、水上人早已上岸另覓生計,只要多走幾步,一探北端的避風塘、東大街的老店,漁村痕迹依舊隨處可見,與老街坊、老店主閒話幾句,腦海自能浮現那些年少少鹹、多多趣的漁村風光。那時你會發現,漁村文化其實深種社區。

花甲造船廠 見盡漁業盛衰 黃培記船廠

想找回過去的漁村痕迹,最快捷的方法,當然是到靠近海邊、譚公廟道的一列船廠。數年前,記者曾於晚上路經此地時被狗追咬,後來重返舊地均心有餘悸,今回再度犯險、訪問有六十多年歷史的黃培記船廠時,甫走近,五隻狗隨即殺氣騰騰的衝過來……幸好牠們表現親切,見我窘迫,65歲的老闆黃桂泉主動解釋:「船廠都係中門大開,向海嗰邊冇閘門,習慣養狗嚟防盜,以前啲人連木板都偷,𠵱家好啲啦。」老闆口中的以前,是五、六十年前造船業的輝煌時期,廿多家船廠由舊南安坊(現為筲箕灣巴士總站)海邊,一路延伸至西灣河,「當年避風塘逼滿晒船,逼到船廠門口,搞到我要跟海事處投訴,趕走門口啲船,邊似今日時速80米衝落水都冇問題。」

六十年代收利是 盤滿缽滿

六、七十年代漁業盛旺,連帶造船師傅都收入頗豐,單單收利是都盤滿缽滿,因為那時有個不成文的規定:開工前、建造龍骨(船底)及新船下水時,船主都要向師傅派利是,「以前啲師傅好狼死,聽講七十年代最高收造船費嘅三四成。」出海捕魚風險重重,船家自是不敢虧待師傅,「因為師傅決定造船嘅材料同做工,大家唔敢搵命博,所以出現近乎勒索式嘅收費。」老闆笑說。

「舊時環境好,唔使我落手,船廠有幾十人開工,食飯都分幾圍,但大家只食10分鐘,剩低50分鐘賭錢,玩十三張、牌九。」今天艇量銳減、沒人造船,船廠紛紛轉營維修,左右同行多是內地遊艇,黃培記則主力維修本地漁船、工程船,生意倒也不錯,忙得不可開交,但是欠缺人手,「已經有30年冇新人入行啦,最年輕嘅師傅都50幾歲。我打算做埋呢代就功成身退。」廠內都是老員工,可謂由細識到大,「𠵱家一定要落手落腳,都是你傍住我、我傍住你,擺老闆款就唔使開工啦。」

黃培記專修木船、纖維船,跟附近的灰廠唇齒相依,因為木船要上灰來遮蔽木材之間的孔洞,防止滲水,灰廠主理人楊先生也已八十多歲,處於半退休的狀態。走入夕陽的船廠、灰廠及避風塘,自成獨特的供應鏈,只要其中一個單位轉身離開,都會激起一場無聲的地震。

黃培記船廠

譚公廟道50號

老漁民解開糖水艇之謎

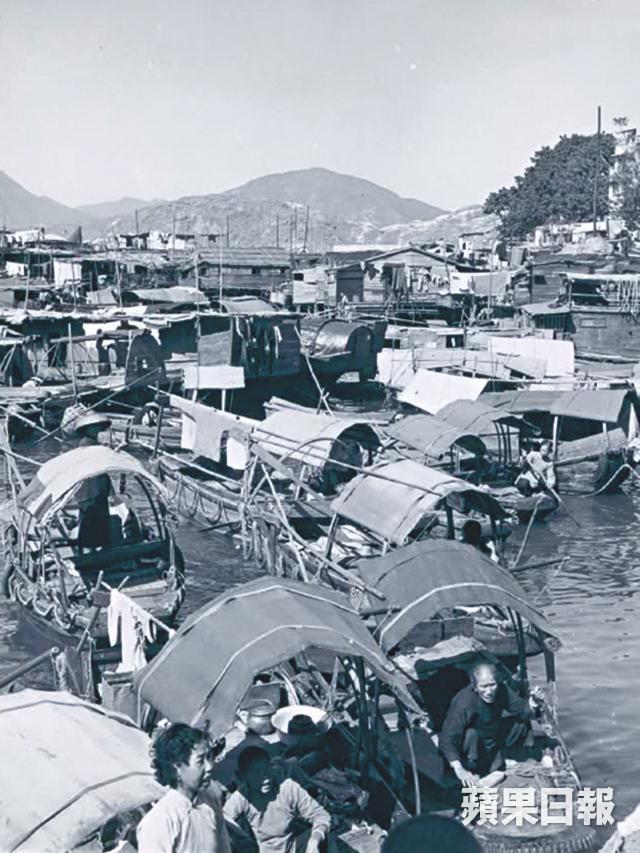

遺憾年紀太輕,無法見證香港避風塘滿岸漁火的全盛時期,塘內自成一國,生活作息應有盡有,傳說中的艇仔粥、炒辣蟹更聽得人口水直流,漁民基本不用上岸。我沒有時光機,惟有請老漁民鄭興來細說往昔軼事,「聽咗當去咗」。

跟他慢步至船隻疏落的避風塘,隨風飄來的氣味其實有點難聞,不是想像中的清新海風。鄭先生望着艇仔緩緩地道:「以前住水艇,如非必要都唔會上岸,塘內應有盡有,早上有白粥艇,下午有咖啡奶茶艇,晚上有燒味艇、糖水艇。以前啲漁民好鍾意食糖水,因為每日吹住海風,滿口鹹味。另外仲有柴米油鹽、蔬菜、魚類、日常用品艇,送到屋企門口,甚至連玩具艇都有。」

往日做半年休半年 如今誕會再聚頭

老一輩的漁民,大多沒有預產期,於風浪中呱呱落「海」,連出世紙也沒有。年輕時,鄭先生乘漁船四處謀生,曾花個多月時間駛至福建沿岸捉石斑,又到過越南捉魚,被北越政府關了23日。那時,漁民出海前會先向僱主收錢,「行船跑馬三分險,錢先用嚟安家。」漁民出海有時,多數工作半年、休養半年,但收入已夠全年使用,假期比法國人還要多。不過以前海上生活枯燥,無甚娛樂,於是大人多愛賭錢過日辰、小朋友多到士多看電視。後來電視普及,則叫大人頭痛不已,因為小朋友追看電視容易用光船上電力,出海時便開動不了。

八十年代,捕魚去得太盡,魚穫開始減少,海上風光隨即變色。水上人轉行做地盤、掌爐灶,或者索性退休不幹,生活習性完全改變,「以前3、4點食早餐,現在冇9點都唔食,不過呢,都係要餐餐食魚鮮,我會問老婆今晚有冇魚食,冇就出去食。」 鄭先生笑說。

現時,他是南安坊坊眾會主席,筲箕灣一切節慶誕會如天后誕、譚公誕及端午節等,全都由鄭先生協助籌劃。這些一年一度的大型活動對漁民來說相當重要,尤其舊時通訊不發達,出海一趟動輒個多月,加上漁民沒有祠堂,親朋好友便乘大時大節到廟院相聚。時至今日,節慶誕會仍是老漁民與舊友相聚的時機。

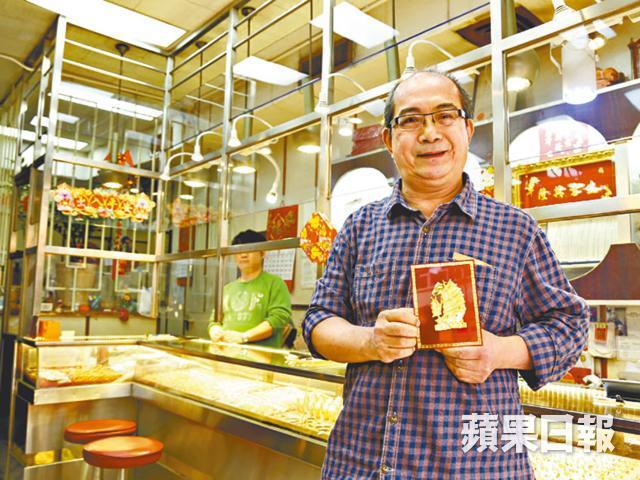

溫馨金舖賒數可問 漢和金舖

近年,藥房和金舖可能是頭兩種香港人最討厭的店舖,不過位於東大街的漢和卻是金舖界的清泉。家庭式經營,三代同堂,由老闆李京華打骰,街坊出出入入都跟老闆娘傾傾閒偈,小孫女則在梳化沉沉入睡。店內擺設懷舊,氣氛輕鬆,比起一眾連鎖金舖平易近人得多。

當日冒昧上門訪問,李先生卻不見怪,反而大方地着我拉張椅子,一同坐在門前聊起東大街的舊事,時光在對話中慢慢倒流。漢和金舖在65年前開張,當時金舖與漁業關係密切,「舊時水上人信唔過銀行,傳統智慧係金飾保值。當年生活水平低,加上魚穫豐富,出海返嚟可以賣足一星期,漁民有錢剩,就嚟呢度買金。」

七十年代漁業興旺,亦是金舖最賺錢的時期,說到生意最好的,一定是有人婚嫁喜事、新船下水、擺滿月酒的日子,舖頭逼滿來買金送禮的水上人,「大家會買金鬥重,即係鬥身家。」記者又聽過漁民版的即場拆人情,主人家會即場量度客人送的金器重量,非常刺激,亦可見當時他們對金器的重視。生意多,員工當然多,「當年一間金舖有十幾個人,煮飯一個,打磨一個, 櫃枱四個,打金有六至八個。細蚊仔嗰陣,中午食飯時會好墟冚。」

借嚟戴幾日 合心先畀錢

除了賣金,以前漢和還身兼四分之一間銀行的角色,漁民建造新船時會變賣金器,漢和即化身當舖,讓街坊熟客押金借錢,「以前講信用,佢哋一定會嚟贖番啲貨,好嚟好去,我哋都唔收手續費。上一輩嘅人較為淳樸,會覺得爭你人情。」雖然今日漁民減少,街客較多,但仍有老朋友帶後輩來光顧,「話結婚嗰陣已經喺呢間舖買嫁妝,有信心。」

另外四分之一的身份,是人情味濃的街坊小店,因李先生同漁民相熟,「佢哋會帶新鮮魚過來嚟,大家關係好,有飲宴都會預埋你,有時一晚趕幾場啊。」大家相熟又講口齒,賒數也無不可,「以前街坊可以借啲首飾返去戴幾日,覺得啱心意先買,試吓會唔會敏感,唔使畀錢住。」聽來十分豪氣。「唔係,以前講信用,呃呃騙騙少,米舖都可以賒數啦。」

漢和金舖

東大街120號

水上人限定紮作 榮利文具

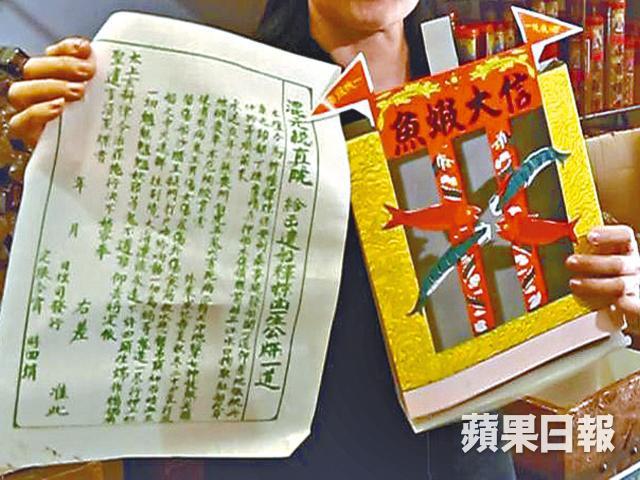

水上人重視節慶誕會,船上又多習俗儀式,少不免要用上紮作、衣紙。榮利文具以前專賣祭祀用品,同樣在筲箕灣經營了65年,是水上人十分熟悉的老店。見我要做訪問,老闆娘吳太即時翻出多款水上人限定的祭祀用品,例如船隻、魚排紮作,就連船契也有,「屋有屋契,船都有船契,每逢端午、過年、冬至都會燒。」還有拜海龍王的卷龍衣,一扎九條,寓意九條龍,都是專為區內的水上人而設。另外,船廠又拜魯班,黃培記老闆都會定期來榮利買魯班衣,算是與區內的漁業有緊不可分的關係。

經常接觸水上人,吳太認為這些老顧客較豪氣,不會講價,「熟絡啲嘅,仲會帶海鮮嚟畀我食,見我多客又會過嚟幫手入袋。」漁業衰落,生意少了一半,加上政府禁止到處燒衣,年輕人又不迷信,跟以前忙個不停的境況有雲泥之別,所以近年開始兼營文具玩具。

榮利文具

南安街9號

雞蛋仔原來係蟹仔 低調高手大街小食

筲箕灣港鐵站B1出口附近的「低調高手大街小食」,幾乎每日都有排隊買雞蛋仔的人龍,46歲的店主陳錦泉(Michael)亦是水二代,小時候跟父親住在艇上,「我爸爸做賣魚,唔是漁民,住喺避風塘,近水樓台有靚魚,方便收貨。由於爸爸專營蟹類,大家叫佢蟹佬,叫我做蟹仔。」

現時店旁的望隆街,其實是以前的海岸線,「以前喺艇度生活,喺船邊走嚟走去好易跌落水。最難忘係每日撐艇返學,讀漁民子弟學校。」由於同學多是漁民,每逢4月8日譚公誕,幾乎集體請假,要幫家人籌備誕會,「我爸爸幫我契過譚公,更加要幫手,筲箕灣嘅學校當年都有個不成文嘅規定,就係4月8日都會放假。」學校遷就傳統,學生開心多日假期。

直至六十年代,父親嫌住在水上太危險,尤其打風下雨的日子,遂帶Michael上岸定居東大街,即現時小食店樓上。上了岸,兩仔爺最掛念的不是海鮮,竟是鹹魚,「嗰種生曬嘅風味,𠵱家好難食到。」現在惟有誕期時節,才會有老漁民在廟邊賣乾貨、生曬魚蝦,有機會故味重嚐。

低調高手大街小食

東大街76A號地下Shop B3

天光市尋在地鮮魚

現時的金華街露天街市,多是飛機魚貨,想找本區新鮮魚穫,要在特定時間到特定地點,區內師奶無人不知。只要每早約5、6時,來到避風塘邊便會找到天光市,選購當日的魚鮮。漁民約7時便收檔,會自行清洗地面,還原一塊空地。

防波堤上的神樓

漁民除了拜祭陸上的天后廟、譚公廟及玉皇廟,避風塘防波堤上還有數個神樓,供奉着天后及觀音等神靈,因須坐船前往,僅水上人知曉,老街坊也未必清楚。

記者:臧諾

攝影:劉永發、林栢鈞、徐振國

編輯:陳國棟

美術:吳子豪