3月全城藝術,人人湊熱鬧,年度盛事Art Basel人流如鯽,藝術品琳琅滿目,花多眼亂會審美疲勞,最後又是走馬觀花。要感受藝術,未必要以量取勝,來到置地廣場中庭記得抬頭,14幅藝術大師作品就在頭頂處,總值過億。不用擠迫,更不怕看不完,藝術這東西還是不能浮光掠影。

化身西斯汀教堂

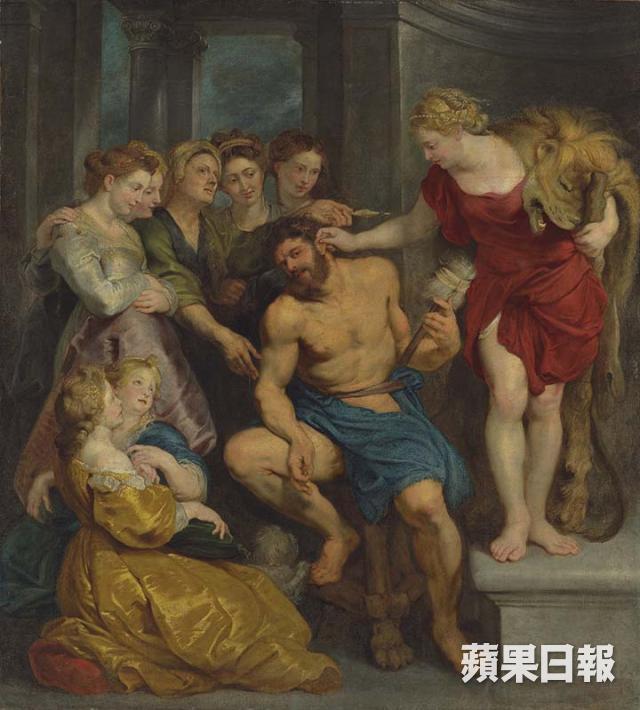

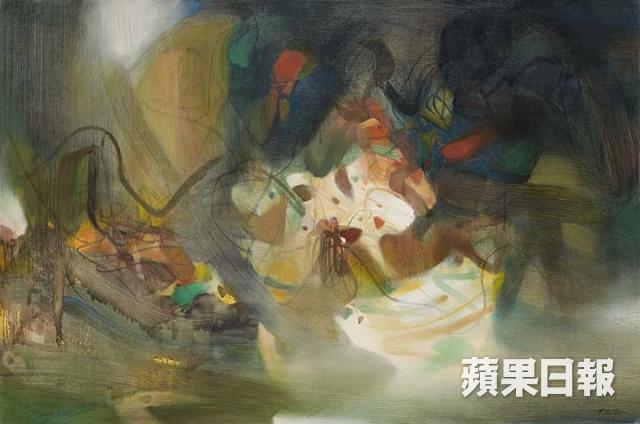

舉頭望藝術並非先例,梵蒂岡的西斯汀教堂,穹頂處正是文藝復興大師米高安哲奴的壁畫。去年在Art Basel舉辦期間,置地廣場中庭化身西斯汀教堂,將過億藝術品吊上半空,建築師兼策展人林偉而說,希望打破觀眾對欣賞藝術的固有觀念。今年商場中庭繼續吊起名作,由著名建築師嚴迅奇負責設計,設計過ifc、iSQUARE及四季酒店等建築物的他,受商場人來人往的繁忙景象所啟發,構思了一個懸於半空的大型裝置"Vision Tunnels",三條隧道分別對應三個主題作品:分別是Heritage of the Master、Visionaries of Modern Art和Contemporary Voices,既有巴洛克時期畫家魯本斯及印象派畫家雷諾瓦的畫作,也有西班牙超現實主義畫家達利及日本當代藝術家草間彌生的作品。

引導途人認識藝術

整個計劃名為"Be Inspired in Central",顧名思義是在中環行街都有所啟發,嚴迅奇覺得商場中的藝術裝置,可增加途人與藝術的接觸機會,「希望這些作品,可引起那些對藝術沒興趣的人的好奇心,尤其是學生及小朋友,引導他們開始認識藝術。」

整個裝置以四個月時間構思及完成,他覺得最難之處是,「如何在商業化的空間裏,令藝術品不至於變成次要的內容。」在畫廊及美術館,藝術品自然是主角,商場內雖然以商品為主導,但這個吊起來的隧道,就如另一個平行的共享空間,既不影響固有的人流與空間,又可欣賞名畫,「我覺得這條藝術隧道,與原有的商業空間有種過濾,當你走在隧道底下觀畫時,有種抽離的感覺,令你可專心地看畫。」

記者:劉東佩