【科健籽:運動人生】

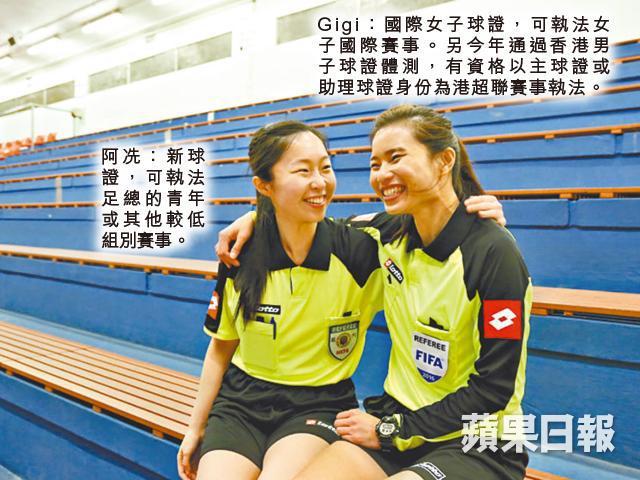

2018世界盃外圍賽,香港足球隊去年兩戰和中國,展現勁揪精神。事隔四個月,港足下星期將會迎來最後一場世盃外圍賽,作客卡塔爾。香港足球漸有起色,另一邊廂,女子踏入球場亦同樣出色。一場足球賽事組成,除了兩隊球員,球證亦不可或缺,這次找來本港六名註冊女球證之二:香港第一女球證羅碧芝和新晉女球證冼慧敏,分享考球證的辛酸。奮鬥背後,引證女性做球證一樣可以勁揪。

每當提起羅碧芝(Gigi)這名字,下一句必定是「現時香港唯一國際女球證」,真心勁揪。在亞洲,包括她在內,只得23名國際女球證。不經不覺,今年踏入其球證生涯10周年,至今執法超過200場主球證賽事,上年開始以助理或後備球證身份,現身香港超級聯賽(港超聯)。今年,她更通過男子球證體能測試水平,為出任港超聯主球證準備就緒。曾擔任有線體育主持的Gigi,現時在元朗一間小學任教數學和體育科。2006年,她在本港球證制度未完善下毅然投身足球界,捱足6年,經歷辛苦訓練與考試,才由三等球證升至二等球證。後來成為國際球證,已經是2013年的事,但就是這份堅持,令她成為香港第一女球證。

24歲新丁:當練體能 誤打誤撞加入

至於在Gigi身旁的一位90後文靜女孩,她叫冼慧敏(阿冼),24歲,兩年前理大電機工程系畢業,是Gigi球證界師妹。現從事文職的阿冼,外表斯斯文文,實質熱血得很。熟悉足球,皆因家有球迷老竇,由細到大兩父女周不時坐定定喺梳化睇波,耳濡目染之下更成為英超紅魔鬼曼聯的粉絲。

由鍾意睇波到做埋球證,原來只屬無心插柳。去年阿冼的女友人成為註冊球證,問她有否興趣報讀,她覺得有挑戰性和可訓練體能,就這樣,這位「外行人」誤打誤撞就被「慫恿」報名足總球證班,更一學上癮。

「講真,如果兩三年前問番我,可能真係完全冇諗過要去考球證。」可能從小喜歡運動,又可以「黐住」喜歡的足球場,一個暑假,阿冼順利通過了筆試後,轉眼間就成為註冊新球證。大半年內,她為十多場兒童或青年組賽事執法,不論甚麼組別都認真看待,「身邊同事知道時都好驚訝,問我做乜無啦啦走去做球證。一個女仔突然去做咁高體力要求工作,不過上司和同事最後都好支持我的決定。」

球證一場要跑10公里

別以為比賽時球證只在場邊行行企企,其實要好跑得。Gigi話,一場90分鐘激烈賽事,如果足球員平均跑12至15公里,球證至少都要跑10公里。阿冼說:「睇球賽90分鐘好快過,落場跑卻是另一回事。有次去到70分鐘,腳都跑唔郁。」

考球證最難一關,就是每半年要考一次體能測試。有練開長跑的阿冼,即使測試前日日練跑,首次參加仍難逃「肥佬」厄運。事隔23日再次挑戰,體測終於成功通過,其間原來獲得前輩Gigi相助,主動約她出來練跑,令阿冼學識不再一味操練,兼注意充足休息,跑速不退反進。

相同星座投契 彼此欣賞扶持

體能測試練跑過程中,伯樂Gigi欣賞呢位新球證師妹好捱得,「雖然佢外表比較斯文,但性格有少少似我,都係大癲大肺。佢好肯練,我叫佢練乜就算幾辛苦都肯,遇到困難唔會退縮。」師妹阿冼亦從師姐身上學會堅毅,「跑到面容扭曲都仲繼續練跑,欣賞佢投放好多時間係球證專業上。」兩位天蠍座女孩,言談間流露出惺惺相惜。

球證手勢乜意思?

做女球證至少過五關

第一關:年齡18歲或以上、最少中五/文憑試畢業學歷

第二關:報讀足總球證課程。驗眼測試檢查有否色弱,近視不受影響;12分鐘內完成跑畢2000米的體能測試

第三關:筆試。暑假完成共40小時課程,通過考球例的筆試,即可註冊成為新球證

第四關:進修。足總每月定期舉辦各兩至三次的研討會和模擬場地訓練,出席率達70%或以上才有機會安排升級試

第五關:每半年需通過一次體能測試,包括短跑+間歇跑,例如短跑需跑6次40米,每次6.6秒內

完成五關即成為新球證,可正式執法足總賽事,執法一定場數可獲升級考核(三等>二等>一等);若要成為國際球證,需經香港足總裁判委員會推薦,再獲亞洲足協認證,就可執法國際賽。

資料來源:香港足球總會裁判部

體測嚴格 得一半pass

香港沒有職業女球證,現時6位註冊女球證,全部有正職。但即使執法港超聯,球證和助理球證的出場費每場分別只得1500元和1000元。Gigi直言,球證收入只能當車馬費,「以我為例,如果球證好好搵,可令到我們自給自足,就唔使咁辛苦,每日都要去教書。」有13年球證經驗、現職足總裁判經理張炎有(有哥)指出,相比男球證每年平均有300人報名,有興趣報名球證班的女性實在寥寥可數。自2011年「鳳凰計劃」設立女子足球和裁判部門後,女子球證才開始有較完善的訓練和晉升考核制度。2011至12年間,連續兩年無人通過體測,2014年,4位投考者中有2人通過體測。有哥說:「2014年亞洲足協新增香港兩個女子主球證和助理球證名額,只要肯繼續執法,將來一定多了機會好似Gigi咁,可以衝出香港執法大型賽事。」

2015/16年足總新球證課程報名時間:預計5月中

網址: http://www.hkfa.com/ch/load_page/29

記者:余 瑋

攝影:劉永發

編輯:黃樂雯

美術:孔文彬