【旅遊籽:文化地標】

城市裏頭,埋藏着不少密碼。路標的箭嘴、紅綠燈的圖案、招牌上的字體,用簡化符號,在有限的空間傳達複雜的含意,讓人一看即明。然而符號不能古今通用,給你看古代招牌會一頭霧水,只因每套系統,均紀錄了一時一地之文化風貌。

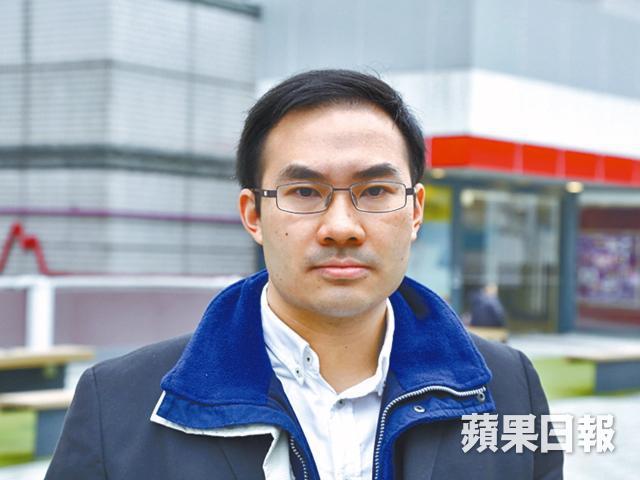

有感坊間對公用標示的著作多,探討百貨公司、購物中心和商場的少,城市研究學者何尚衡(Alfred)遊走大街小巷、對比新舊商場,細看招牌、標示、廣告設計,如何由以往用來傳意和表達,到近代作為宣傳、廣告、形象建立之用,隨時代演進。

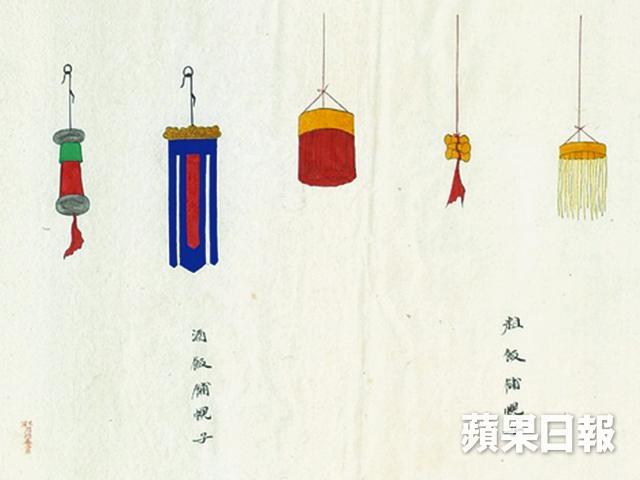

打開書本,Alfred給我展示一堆照片:中式古代建築前,掛着一個圓框,流蘇沿邊懸垂,活像夏威夷女生的草裙,畀盡你只會猜是燈籠,然而在宋代,這是旅館的招幌。

招幌,是中國最早出現的招牌。睇戲見得多,酒家門外掛個「酒」字旗,是為酒幌。懸於店舖之上、屋頂前,或豎立一根旗杆,扯上酒幌,即使整條街的建築相差無幾,仍能輕易看到隨風飄揚的幌子,是為最早期的廣告。確實起源已不可考究,但在宋代以後開始成為共用制式,顏色、所掛之物均有既定俗成的意義。比如旅店外的旗杆會掛起魚形招牌,下面吊着流蘇的籮圈。據《中國坐商古招幌》一書所說,古時要遠行者,多為上京考科舉的人,魚有「鯉躍龍門」之意,籮圈則象徵該處有食肆,當中還有細分,紅籮圈是漢族飯店,藍籮圈是回族飯店;單個籮圈表示只賣小食,雙籮圈即辦炒菜,四個籮圈則代表包辦酒席。除了意象符號,也有店舖把所賣貨物做成模型掛出來,如藥店會掛包着藥膏的方形油紙;賣錫器的店舖會將錫片串成風鈴掛起。

運用大量符號的原因之一,是古時普羅百姓未必識字,符號化的招牌更易認。「很多物件或所象徵的事,是古代人在當時文化氛圍之下才看得明,現代人看起來只會不得其解。」Alfred強調所有符號系統都因時制宜,隨科技的進步、經濟與社會結構的轉變,以及城市居住和生活環境而變化。

比如近代招牌的演進,亦與都市面貌轉變有所關連。「二十世紀以前,建築外貌鮮明,好像寺廟、教堂,會用油畫、細緻雕刻等裝飾外牆,一看便知其功能性。但二十世紀後,簡約主義興起,房屋都設計成一式一樣,招牌就像一個地標,從中突出自己,同時讓人容易找到。」要達致效果,招牌要夠大夠搶眼,訊息要簡單易明。二十世紀初,外國報紙、雜誌、電影流入香港,以文字、圖像為主導的傳播方式抬頭,逐漸取代以實物、象形符號表達的舊式招幌。將要銷售的產品以油畫廣告繪於牆身或柱身上,如1900年成立的先施公司,就曾於牆身抹上「不二價統辦環球貨」的宣傳字句。

象形燈牌 寓意好易識別

後來汽車普及,為了讓車內乘客一樣看到廣告,便興起由大廈外牆延伸至馬路的側懸招牌。特別是1932年引入霓虹燈科技後,成了香港的標誌性景觀。當中除了常見的字體燈牌,也引用了不少象形圖案,如佐敦君悅珠寶的鑽石、西環森美餐廳的牛,而當舖所用的「蝠鼠吊金錢」,更可說是古代意象招幌的延伸:上半部為蝠鼠(即蝙蝠),取其蝠字的諧音「福」;下半部為圓形金錢,寓意利潤。許多人不知其寓意,就誤會為銅板形狀。霓虹燈風行多年,直至後來更平更光亮的LED燈箱出現,便於九十年代後式微。

「從香港的招牌設計,可以看到世界大潮流。」商場、商店緊貼時代不足為奇,想不到公共屋邨的房委會商場也有蛛絲馬迹。採訪當日,Alfred帶我們到大窩口商場。由門外一幅logo牆,到頂頭的指示牌,均保留常見於市政大廈、非常復古的clipart式圖案,原來在六十年代相當超前。

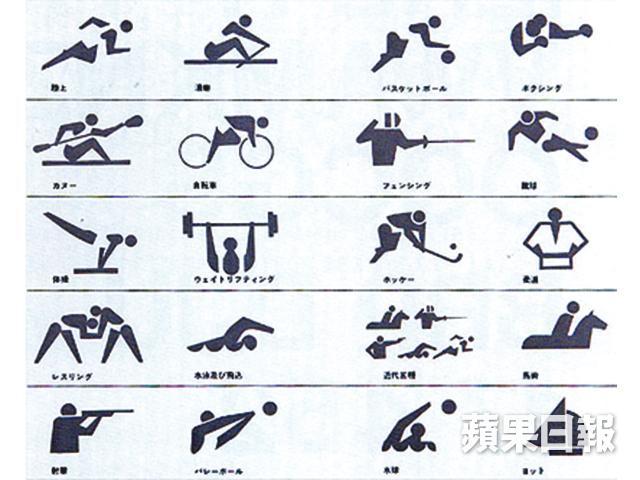

1964年,夏季奧運會首次於亞洲城市舉行,當時來自東京的委員長勝見勝及其團隊,糅合東西方美學,設計了第一套完整奧運項目象形圖(pictogram),並即沿用至今。用簡單的線條,毋須文字輔助,讓世界各地的人一看即明。比起私人商場,當年屋邨需要顧及各年齡層的使用者,便於1969年起引入系統,當時華富(一)邨商場外的展示板上,有十來個蔬菜、洗衣機、相機的象形圖,商場的店舖一目了然。及後牛頭角安基苑、青衣長青邨亦有使用同類設計。惟近年不少房委會商場轉手,這類標示板逐漸被拆。

簡潔有style 塑造品牌形象

近十年,互聯網和手機興起,輕易一click就可找到目的地,招牌用來識別位置的功能性下降,商場的標誌亦由早年的大而搶眼,變得細小簡單。當中太古廣場就是明顯例子,原本建於八十年代的門面,寫有大大隻字的"Pacific Place",到2013裝修工程完成,改為設於右上角、用正方形框住細小的"PP"圖案。於設計公司任職的Soho與Selina認為,招牌、logo已轉為塑造牌形象之用。他倆分別是Marc&Chantal的設計師與項目經理,是本港少數設計標識系統(signage system)的公司,上年就為翻新後的屯門H.A.N.D.S商場規劃,設計一套有數十個圖標的圖示系統(icon system)。

甫踏進商場,就見到一條延綿的線,勾劃出各種符號:商場內的書本和音符;街市的雞、魚和蔬菜;天台花園的滑梯和搖搖板,將全部icon由線連繫着,連外牆也直接以圖示為主要裝潢,當中亦有加插whatsapp的對話框,寫上"Have a Nice Day"等訊息,迎合時下年輕人的喜好。Selina解釋:「以往多用名稱或標誌去做識別,現時更常採用圖像、顏色等多種表達方式。我覺得圖像本身是很強烈的語言,足夠為商場定位,而且路人從遠處也能看得到,同樣有地標作用。」由最本身的空間引導系統,昇華至賦予整個商場品牌形象。說到底,無論招牌或是圖案,都是與大眾溝通的語言,其實設計本身就是一個年代的紀錄。

符號進化史

中國古代:意象標誌

古時中國的招幌,中間的是籮圈,即一個圓形框,下面吊着流蘇,路人一看就知是食店。

互聯網

二十世紀初:寫清寫楚

不少招牌設於牆身,寫明店舖性質,行人一眼便知。

六十年代:象形圖

1964年東京奧運,由勝見勝與其團隊設計的象形圖,簡單易明,兼具東西美學,一直沿用至今。

互聯網

1969年落成的華富(一)邨商場是首個引入象形圖的屋邨商場,用簡單易明的圖像,標示出商場店舖。

二十一世紀:着重設計

線條簡約,輕鐵、巴士、禮物等圖示清晰易明,並符合商場設計風格。

記者:甄俊宇

攝影:許先煜、徐振國

編輯:李寶筠

美術:吳子豪

部份圖片由受訪者提供