【文化籽:字裏凡間】

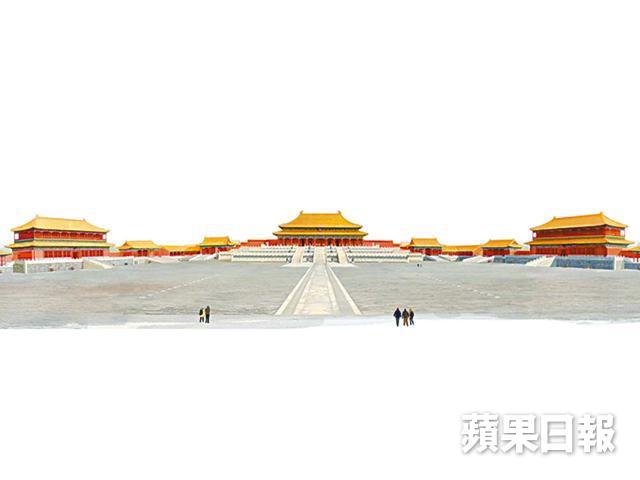

北京故宮已去過好幾回,每次都帶上一兩本掌故地圖,渴望在鐵缸上的銘文、飛簷上的神獸感受帝皇的風雲滄桑。走在太和門廣場,幻想乾隆挽起玉弓,或是電影《末代皇帝》裏的溥儀,重回紫禁城自龍椅背後找出兒時玩具交予紅小兵;來到城門,又會想起法國畫家Charles Chauderlot坐着小凳,畫他眼下的動人細節。 快有600年歷史的紫禁城,總有一份懾人魅力,或多或少因為後宮野史軼聞傳奇總是juicy吸引。而藝術家趙廣超讓我知道,識得睇,很多人認為沉悶枯燥的歷史,其實比勾心鬥角的宮廷劇仲好睇。

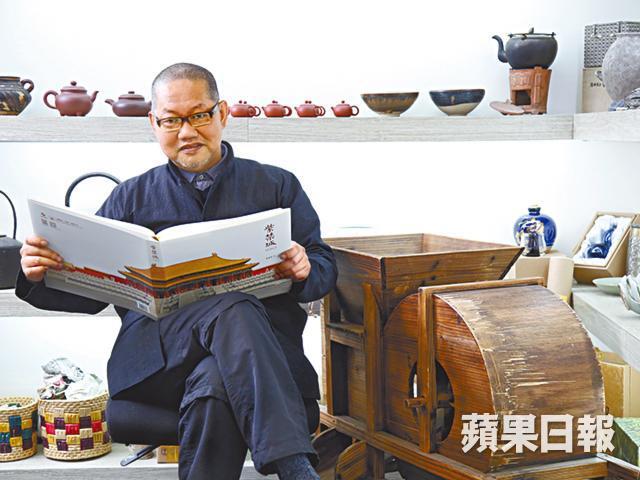

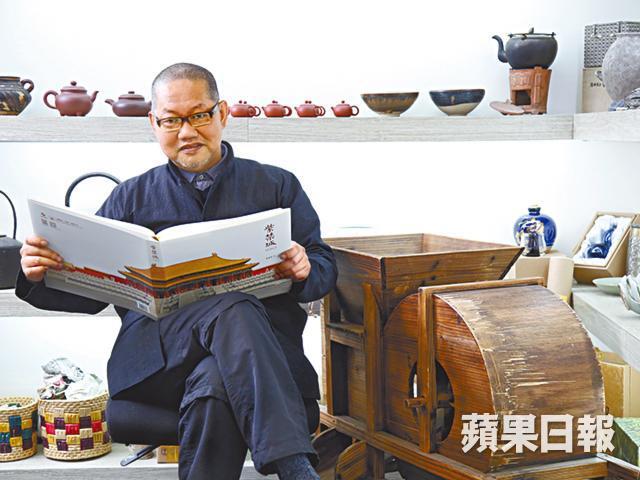

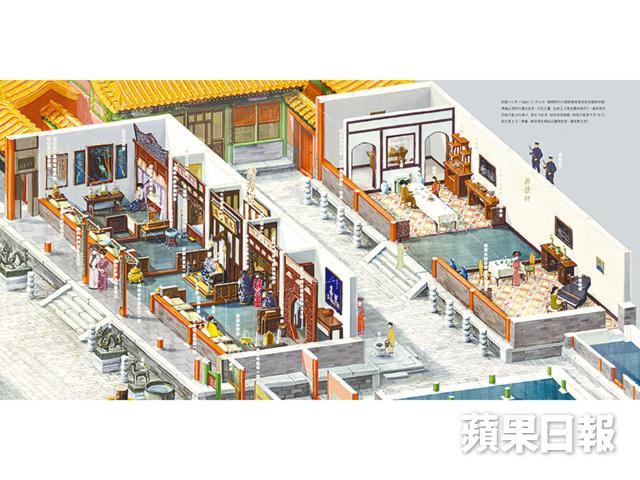

千呎叫豪宅?百萬求婚叫大龍鳳?請你看看慈禧太后的家居。「光緒大婚由選后到洞房,歷時104日完成,豪花550萬銀両,佔當年朝廷財政總收入四分之一,相當於190萬人食一年,同治大婚更誇張,是光緒的兩倍。」趙廣超拿着沉甸甸的著作《紫禁城100》對我說,歷史對很多人而言,比他的書還沉重,他卻不認為,「人們覺得歷史很幽怨,我覺得它只是來來去去的故事,滲着應有的憂愁和快樂。」充滿傳奇的故宮,明清兩朝共24位皇宮曾在此生活、行使國家最高權力,趙廣超及其團隊花了多年時間守在故宮,成功以一個嶄新的現代角度和活潑的表述手法,展示歷史枯榮,還帶點西方的浪漫主義。

故宮冇冷宮 太監瞓木凳

趙廣超闡述古代所謂的豪宅不在奢華,在乎大家圍在一起,有與自然共處的生活痕迹,「好像下雨時雨下如注,古時的叫法很好聽,叫『眾水會明堂』。」接着,他又幽幽地道:「據說後宮不時傳來兩種淒厲哭聲,一種是少女纏腳時撕心裂肺的嚎啕大哭,另一種是少女不用纏腳、為自己未來擔憂的悲哭。」清末雖已嚴禁女性纏足陋習,宮娥從天足,卻衝不出這堵紅牆,從東西十二宮的《宮訓圖》,便可知道皇帝選擇妻妾所看重的package,例如親自耕種、明諫及節儉等加分位。乾清宮是大內皇帝的寢室,兩層複式共41張床,就連近身大監也不知皇上睡在哪裏,防範森嚴。電影把冷宮描繪得毛骨悚然,其實內裏並無正式「冷宮」,雍正將寢宮移至養心殿後,遠在對角的景陽宮才顯得較淒清。可憐太監地位低微,除了遇見宮女要讓路,連床也沒有,每晚瞓的是木凳,熱播的劇集《公公出宮》沒有告訴你吧?

趙廣超明白社會喜用戲劇和娛樂元素包裝歷史,「戲劇手法無壞,但文化過份戲劇化、慘烈化,要長遠薰陶才行。」《紫禁城100》由選址、建築佈局到各項的細微設計,以及帝王豪情、後宮辛酸,書中圖片全是重新繪製,大至全景地圖,細至簷角上的各類神獸紋理造型,均以現代方法鉅細靡遺地折射出被人忽略的文化,是他與團隊多年心血的結晶。

生於香港,早年留學法國修讀藝術的趙廣超,一直從事東西方文化藝術研究、著述及教育工作,2001年創立設計及文化研究工作室,期望提高公眾對古今中國藝術及設計文化的認知,先後為北京故宮博物院出版書籍、策劃紀錄片《故宮100》。翻開他的書,《不只中國木建築》、《筆記清明上河圖》、《一章木椅》、《大紫禁城》,再艱澀的古典文化總能變成圖文互動的二次創作。

「溥儀與太太婉容略懂英文,他們的結婚戒指刻上了I love you 及forget me not。」翻着《紫禁城100》,趙廣超打開其中一頁,他邊展示以動畫重組溥儀放了鋼琴的西餐廳,邊說着末代皇帝的情史。「太和殿頂有隻神獸叫『鴟吻』,一旦打雷牠便會噴水防止火災。每當下雨刮風,人人在屋內休息,這頭神獸的太太會悄悄遊上丈夫身邊,情深款款邊替他拭乾滿額雨水邊替他打氣,我覺得他似異形,但很浪漫。」鏟了平頭、一臉木訥的趙廣超吐出浪漫兩個字,一點都不浪漫,反而充滿喜感。

「我們看到中國傳統建築,總少了一份激情」

步進古希臘文化遺產的巴特農神殿(Parthenon)、到過梵蒂岡聖彼德大教堂、身處金字塔被其結構震撼而學古埃及文,趙廣超兒時吸收的宗教藝術與聖經故事,西遊時總會湧現腦海。同時,他又會莫名想起中國文化,偌大的紫禁城令人感到壯麗及壓倒性的氣勢,「如果年輕盡量吸收中國文化養份,一定有利於我認識及判斷西方文化價值。當我們看到中國傳統建築,我發覺大家也少了一份激情。嘩!巴黎鐵塔,我們反會營造了許多內在的嚮往和各類情感。」有見及此,趙廣超開創了他的出版之路,激活歷史,為下一代提供客觀及可理解的文化養份,令這個繁華的棺柩,隨時可以看得見摸得到。

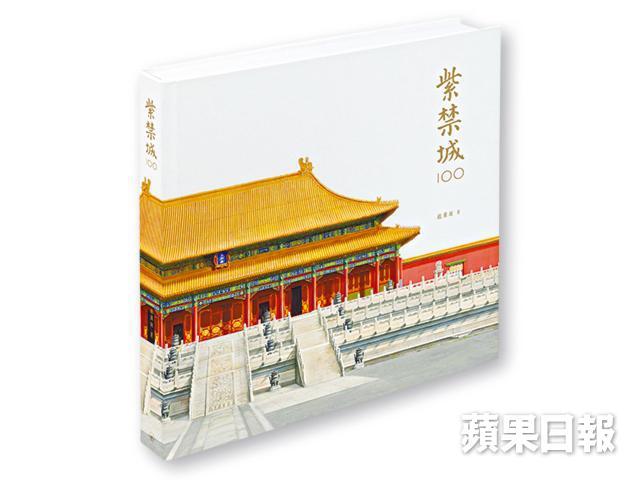

有燈就有人,有人就有故事。前朝事、後宮事、花園事、未了心事……趙廣超認為,這些種種對現代人有不能取代的啟發與教誨。他說到太和殿有乾隆御筆「建極綏猷」的匾額,本來是木工守則卻變成帝王治國之道,意謂上應天命而建立治國的最高準則,順應天道以中正的法則安撫黎民。有趣的是,2009年美國總統奧巴馬遊故宮時,也曾特別要人解釋這四個字的警世箴言。鄧廣超笑着繼續講古,「酒精害人影響一生」是近代宣傳片,原來明代《帝鑒圖說》中的章回〈戒酒防微〉,已有警示世人「必有放縱於酒以致亡國者」,日本還把簡圖用金箔細心重繪放於博物館,可見中國倫理道德對日本影響甚深。

「每個文化都須培養有想法的新一代」

香港的中小學早已剔除了中國歷史課,加上中港矛盾升溫,中國的過去對新一代而言,是個很遙遠的包袱。趙廣超摸摸自己的平頭說,「擔心文化被撕裂?原則上歷史告訴我們,一個文化應該有力承受國民了解和批判自己,它有統懾力和自我修正能力,喜與惡都須有足夠元素讓人接觸,連入門機會都欠奉並非教育的原則。每個文化都必須培養有想法的新一代,他們需有一定批判能力。」

穿過內金水橋、進太和門後,沿故宮中軸來到太和殿廣場,即明清兩代皇家舉行盛典的地方。原本百姓不屬於這地方,它的記憶只屬於皇帝,塵封的段段歷史,被趙廣超喚醒,並賦予當今意義,最重要是除卻枯燥。「我最怕用教書語調講歷史,公諸同好大家就沒有學習歷史的包袱。」趙廣超說。

記者:鄭天儀

攝影:徐振國

編輯:陳國棟

美術:吳子豪

部份圖片由設計及文化研究工作室提供