【專題籽:my decor】

來到80後古箏演奏家李冠集(Keith)位於大埔的家,不禁讓人喜出望外,穿過那種滿英國玫瑰的千呎花園,眼前的這個兩層複式單位外觀雖與普通村屋無異,但推門那刻,卻感覺跨越時空來到了昔日的法國鄉村小屋,屋內播着前法國第一夫人Carla Bruni的歌聲,四隻貴婦狗及兩隻牧羊犬的叫吠聲夾道歡迎,滿屋的法式家具盡情點綴,白色的家居與泛黃的燈光煞是絕配。屋主以過百萬搜羅古色古香的家具,令一屋散發着法國風情。咦?明明上一刻我仍走在冬雨綿綿的村屋小徑,難道真的有平行時空?我忽然明白,一位相熟朋友為何專程山長水遠來這裏拍攝婚紗照。

若非親眼所見,確實很難相信在香港竟有這樣一個充滿法國情調的家,也竟有一個如此貫徹其生活哲學的人。走進屋內尚未10秒,就會發覺餐枱及牆上的蠟燭,200呎不到的客廳裏開着七盞枱燈及兩盞吊燈,燈光溫暖而泛黃,與屋外的雨天彷彿兩個世界。「我不喜歡白光管,會令人覺得刺眼。」這裏不論白天還是夜晚,陰天還是晴天,在家時Keith都會點着蠟燭開着燈,他覺得很放鬆,夜晚時會將光線調校至最昏暗,「我不想太光,不想所有東西都看得很清楚。」望望吊燈,原來只開了其中一個燈泡,營造氣氛才最重要,光度反而是其次。可以想像,昏暗光線下,牆上的人像畫會是多麼詭異。他聽完笑了起來,說這間屋最珍貴的就是畫,「我喜歡每幅畫都有故事在其中,很有歷史及人文價值。」

傢俬做主導 令家居更富內涵

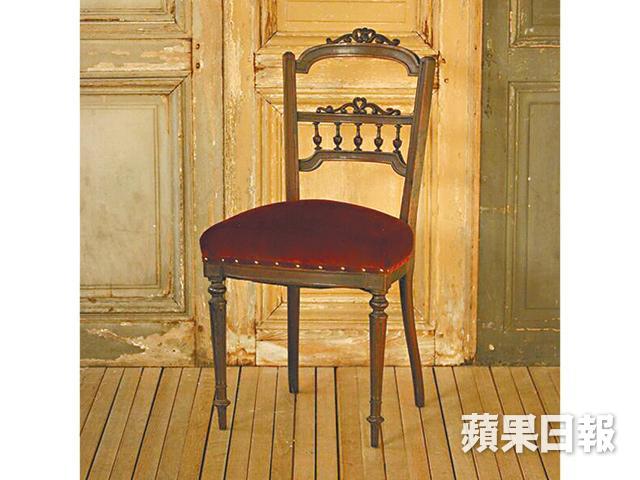

香港家居裝修費動輒數十萬,Keith覺得不划算,卻寧願用100萬來買家具。「我覺得裝修並不能改變房屋的風格,感覺依然很冰冷,依然是一個空殼,沒有家具的內涵與溫度。」他認為家具才是家中的主角,既可營造出風格,也可隨時改變細節,帶出不同氣氛。每年他都會旅行四至五次,到法國或日本的古董市集及家具店購買心儀家具,家中一張價值五位數的紅色椅子正是購自日本。「椅子的木材及雕花花紋都很漂亮,感覺是一件藝術品。」

他說現代家具缺乏線條美,感覺很死板,雖然家中已有超過10張古董凳,一個人其實坐不了那麼多,但他仍喜歡買。有時運費甚至比家具本身還貴,一張兩萬多的餐枱成本逾5萬,但他認為值得,Keith考慮的,是枱或凳能否將家中的氛圍帶出來,有時即使爛了,也會照買不誤。「爛了並不會影響它的欣賞價值。」他舉例傳統法國人家中都有許多舊家具,就算爛了也會交換及翻新再用,不會貿貿然扔掉。

環顧四周,整間屋只見裝飾而沒雜物,原來統統收納在古董櫃裏,幸好實木較耐用,即使香港天氣潮濕也未至腐爛。問他有否善用空間心得,他笑說要懂得斷捨離。「很久沒用的東西就要扔掉或送贈人,不要貪小便宜將不必要的東西帶回來,已是善用空間的例子。」由於多年沒看電視,幾年前也將它移走了,換來的是空間及家具擺位的變化。

年齡漸長 由優雅轉為內斂

任誰也沒有想到,這座法式小屋前身以英國維多利亞式風格裝飾。自小在大埔村屋長大,喜歡靜謐的他,十年前搬到這裏時,屋內真的是「家徒四壁」,那千呎花園也是一片泥地,喜歡鄉村風格的Keith慢慢栽種英國玫瑰,花期綻放時,逾千朵英國玫瑰爭艷的畫面令人陶醉。喜歡英式傳統文化的細膩,他由餐具開始慢慢儲存,六年前在日本奈良旅行暫住朋友家中時,深深被主人家的華麗英式餐具吸引,於是從一隻英式茶杯開始,極速在幾個月時間裏惡補英式風格文化,慢慢將家居變成一間維多利亞式小屋。

當年千辛萬苦從歐洲運回古董傢俬,理應愛不釋手、不易變心,沒想到一年多前幾乎一次過將家中英式風格變為法式。「英式風格色彩相對繽紛及優雅,年輕時會較喜歡;隨着年紀漸長,反而喜歡一些內斂、追求內涵的東西,覺得法式古董家具較適合我。」家中80套英式茶杯悉數收納於櫃子裏,換上法式風格茶杯,英式家居除了梳化及幾張椅子外,大多已轉讓或收起來,萬般捨不得的就將其塗為白色,看起來像法或風格。

「英國鄉村風格較多線條,有很多弧位,法式是很四方形的。」他再以餐具舉例,英式顏色及花紋較豐富,法式則是簡單的白色或藍色花紋。細問之下,原來法式也分兩種,一種是法國南部鄉村風,感覺較悠閒,多實木的家具,例如家中木枱、木門等;另一種巴黎風格則較古典高貴,例如客廳吊燈等。「如果整間屋都很grand的話會很俗氣,反而顯得老土,兩種風格結合就恰到好處。」

生活方式 避人群自由自在

Keith大概是位避世者,放假寧願留在家中,也不願到市區與遊客擠擁。喜歡在家自由自在,煮飯烘焙做家務,聽聽音樂看看書,或練習古箏,夏天時會幫千朵玫瑰淋淋水,滿足自己興趣。天氣好時他會在花園裏活動,在綻放的玫瑰花伴隨下食早餐或下午茶。「我可以整天不出街,甚至一整個星期留在家。」偶爾,他會出外購物,買完便匆匆回家,不會久留。法式風格對他而言不只是一種家居裝飾,還是一種生活理念。

記者:劉東佩

攝影:林栢鈞

編輯:黃仲兒

美術:利英豪

部份圖片由受訪者提供