獲得奧斯卡金像獎六項提名的電影《焦點追擊》(Spotlight),取材自《波士頓環球報》得到普立茲獎最佳新聞調查的報道,把二零零一年報館偵查神父性侵兒童的採訪過程搬上銀幕,拍得平實緊湊。編導形容這電影是寫給深度報道的「情書」:「現在的深度調查報道比十五年前少得多,我很關注。」

散場時,身後的資深傳媒人已經連珠炮發:「今時今日哪有報館肯給錢做調查報道?新聞都當娛樂,最緊要好笑……」可是,就算報館肯投放資源,報道又有怎樣的影響力?近年香港傳媒揭發不少行政立法司法醜聞,但在不知醜的年代,再轟動的新聞彷彿都是一陣風。裝睡的人是喚不醒的,當知道也扮作不知,那還可說甚麼?

如果有港版「焦點追擊」,也許可以拍攝男童院自殺事件:前記者朱漢強曾經花上四、五年時間追查男童院一宗自殺案,揭發男童因撞破男童院院長和高級社工的婚外情,被多次單獨囚禁,自殺當晚,更被人辱罵。報道令三名男童院高層丟官,朱漢強也得到人權新聞報道獎等多個新聞獎項。

撕床單上吊 兒童節自殺

WhatsApp朱漢強,他一口答應受訪:「問哪方面?垃圾桶?」現在傳媒找他都是談廢物議題吧。「不,是男童院。」他聽了,沉默了一會,但很快便說出當年調查報道的經過,仔細得像是一直刻在心裏。一九九七年四月五日朱漢強在星島日報工作,不經意看見報紙角落一段三百字的小報道,偷渡來港的十四歲男童蔣小明在馬頭圍培賢男童院,撕破床單上吊自殺身亡。「我直覺不尋常,一個兒童在兒童節自殺……在香港又無人無物,誰去問明白?」第二天早上,一個不相熟的朋友打電話來,說:「這單嘢有內情,你跟啦。」但這朋友從此沒再說多一句。

朱漢強向社署、警方、入境處查詢蔣小明的事,得到都是官式答覆:「事件仍在調查」、「不對個別個案作公開評論」……案件上了死因庭,調查告一段落,三個月後死因庭公佈蔣小明「死於自殺」。但為甚麼要自殺呢?朱漢強仍然想知道,他翻看院長、副院長、

社工等各人對蔣小明的評價,有相當大出入。

他繼續查,在九月一日終於有第一篇報道,指出種種供詞漏洞,人權組織質疑蔣小明死因,男童院院長被調職,但社署無意就事件作內部調查。報道引起關注,十月社署同意成立獨立調查小組。「我還是不斷問,可是事件鬧大了,人們開始封嘴,沒查到甚麼。」朱漢強其後轉職蘋果日報,每次採訪到關於社署、男童院的新聞,都會「有意無意」地問起蔣小明。有次採訪一位社署官員,很談得來,朱漢強又再提起,對方竟然透露:「重案組查緊。」警方接手?並且是重案組?一定有內情!他馬上找報館突發組同事協助調查。一九九八年七月十三日《蘋果日報》頭條──「院童自殺 爆出醜聞」,披露重案組介入,前院長協助調查。

「當時的編輯改稿,非常有蘋果的風格。」朱漢強也沒料到稿件成了頭條:「再查,靜晒!不過念念不忘,必有回響,一些人看到我是真的關心,不是喧賓奪主挖新聞,主動給了很多男童院的資料。我寫了不少男童院的報道:內地男童和越南男童的幫派紛爭等等。同事笑我專跑『男童院BEAT』。」蔣小明的頭條報道靜下來,才再次繼續調查,朱漢強第四篇報道在一九九九年十月二十六日刊登。

(下期繼續)

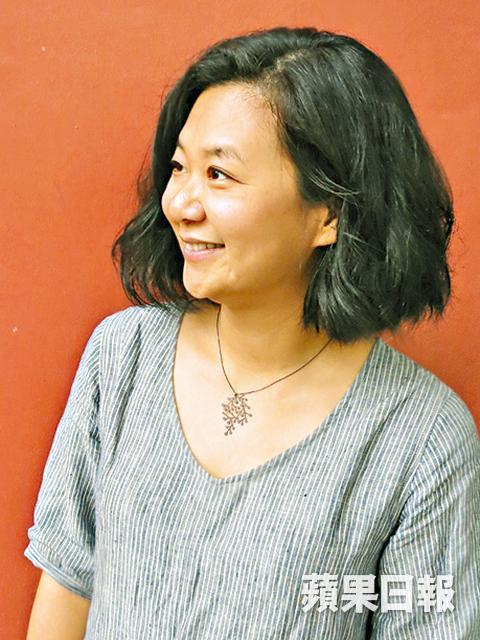

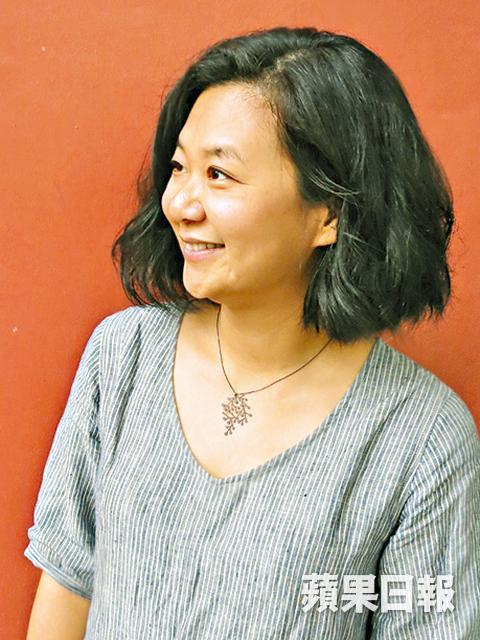

陳曉蕾

資深記者,著作包括《剩食》、《有米》、《死在香港》等,相信垃圾都是放錯位置的資源。

編輯:李寶筠

美術:利英豪