【飲食籽:搵食地圖】

每逢過年,家裏總擺着幾盒連鎖店的賀年糕點,但這些機器倒模出來的糕品為求銷量而大量生產,根本硬實實而毫無個性可言,又怎及得上用心小店的限量手做糕品呢?這些小店賀年糕,每底都由主人雙手賦予獨特的個性,為求蒸好的糕夠綿滑,不惜花費時間和心機,紅棗用手壓;為保芋絲糕的層次感,只在當造季節用最粉糯的貨色,人手刨絲;為求新年添新意,鑽研出在傳統年糕基礎上,加入杏脯乾、紅莓乾等,以焗的方式創出新口味……

外形似馬拉糕 手壓棗茸紅棗糕

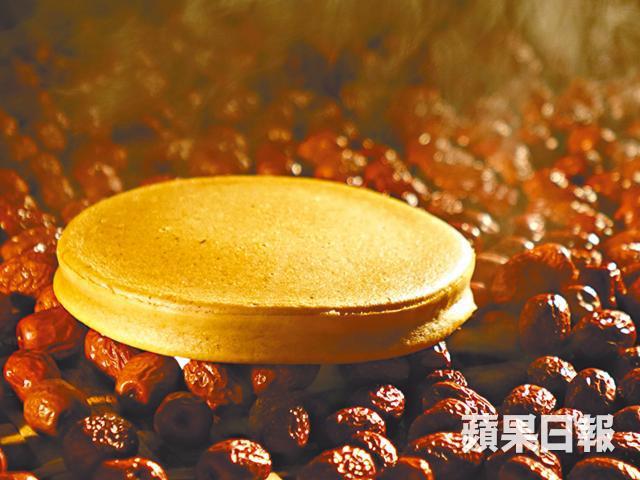

紅棗糕,平時在酒樓也吃得到,但此糕不同彼糕,大多數在酒樓吃到的紅棗糕都是呈水晶狀,偶或加點椰汁,紅棗、椰汁層層相間,煙煙韌韌。可是這個隱身於大埔的紅棗糕,其貌不揚,外形似馬拉糕又像鬆餅,顏色也是啡啡黃黃的,完全不是那種剔透的棗紅色,卻散發着一股馥郁的紅棗香,令人忍不住放進口裏。

電鑽改成打蛋器 打出綿滑煙韌

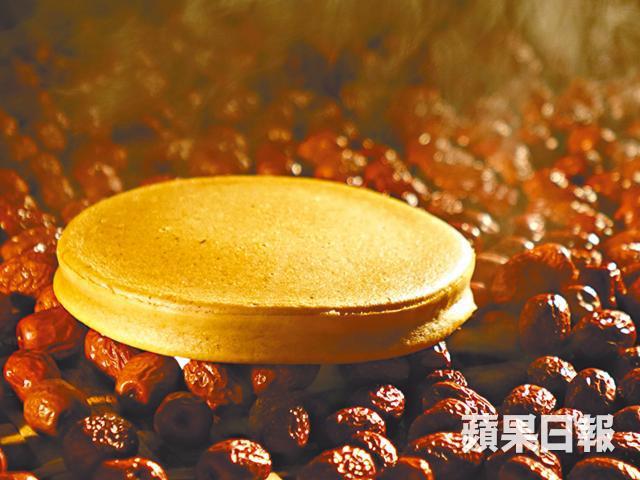

「這底紅棗糕,老實說材料並不值錢,最值錢的是那份心機和手工。」暢和麵家老闆袁廣堅說。做一底紅棗糕,的確要花許多心機,眼看袁生將一堆細細粒的雞心棗放進滾水裏烚,待紅棗軟化後就放在半圓疏窿的隔篩上,用鐵匙羹將紅棗壓成茸,我在旁見他用心地壓了幾分鐘,才壓得那麼一丁點的棗茸,不禁替他辛苦,他卻說:「一般人貪方便,直接將紅棗用攪拌機加水攪成茸,這樣做會令紅棗皮混入棗茸之中,做出來的紅棗糕口感會不夠綿滑。」就算將那些攪拌過的棗茸再隔渣,效果也不及手壓的好,所以他寧願花多點時間,也不想因一時貪快而令紅棗糕失色。

袁廣堅說這底全年供應的紅棗糕每日大概能做到45底,如果拚命做的話,應該能做到75底,直至年廿七收爐為止。 他從身旁拿出一套由電鑽改裝而成的打蛋器,我嚇了一跳,他解釋道:「因為一次會做15底,落齊材料後太重,用普通的打蛋器會不夠力,所以就用這個了。」他將蛋漿、蔗糖及糯米粉等依次倒進鐵桶內攪拌,但改裝的電鑽打蛋器馬力實在太強,難以駕馭,他只好用雙腳夾實鐵桶,再開動打蛋器由慢至快地將所有材料打勻。加進棗茸後的糯米蛋漿呈深橙黃色,基本上打得均勻稠身、沒起粒粒就可以放到蒸爐裏蒸了,但當然打漿的時間越長,蒸出來的糕就越綿滑。蒸時一定要將每底糕的蓋子蓋上,但又要留一絲空隙讓糕唞氣,這樣才能防止倒汗水令糕內的水份增加,也不怕熱力使糕膨脹時爆開。

新鮮出爐的紅棗糕熱氣騰騰,隔老遠已嗅到紅棗的甜糯芳香,模樣的確似一塊扁身的馬拉糕,但食起來卻完全不是鬆軟的口感,而是實淨中帶點年糕的煙韌,卻又不會黏牙,非常過癮,我猜是因為只下糯米粉,而不像一般紅棗糕夾雜木薯粉及馬蹄粉的緣故。再吃一口,味道清甜又能帶點紅棗的芳香,皆因一底糕至少用上兩両棗茸,其實只是吃那份將紅棗磨成茸的心機,也值得讚賞。

暢和麵家

大埔寶湖道3號寶湖花園商場二樓222B號舖

中西合璧杏脯乾焗年糕

除了蘿蔔糕、芋頭糕這些傳統的賀年糕點外,還有一些構思特別、創意十足的糕點。年糕,從來只聽說過用蒸的,眼前的這個焗年糕卻扭轉了我對年糕的印象,它的模樣似焦糖燉蛋又似蛋糕,看上去絕對令人誤會是西式甜品。「以往的年糕不是黃糖年糕,就是椰汁年糕,沒甚麼特別,所以我就想可否做一個中西合璧的年糕呢?」做了賀年糕品四十多年的永利威糕點師傅吳算華(Sarinah)說。這個新年限定只至年廿七、每日做100底的杏脯乾焗年糕,做法跟傳統蒸年糕差不多,只是用上牛油、牛奶、蛋黃等做西式糕點的材料,將所有材料攪拌至均勻後,即可倒進錫紙兜裏。我見Sarinah拿着塊芭蕉葉,以為是和材料放入焗爐中,怎料她卻將葉綁在木棒上,再用它掃一層牛油在錫紙兜上,「以前用膠掃,但很難清洗,又易殘留污迹,用芭蕉葉掃則沒有這個問題。」焗起來的年糕賣相吸引,立即切了一塊吃,邊緣帶點脆口,中間部份有着年糕的煙韌,加上粒粒的杏脯乾、紅莓乾,味道比傳統年糕豐富,如果煎得兩面皆脆,會更好吃。

永利威

上環永樂街124號永利威大廈地下

鳥巢造型 潮式芋絲糕

眾多賀年糕品之中,芋頭糕最難做得好吃,一來靚芋頭並非常有,即使在最為當造的秋冬季,也極易挑中一些生水芋頭;二來要做到齒頰留芋香、口感鬆化不鬆散真的很考工夫,難得在九龍城竟然仍找到一底好味的芋頭糕。

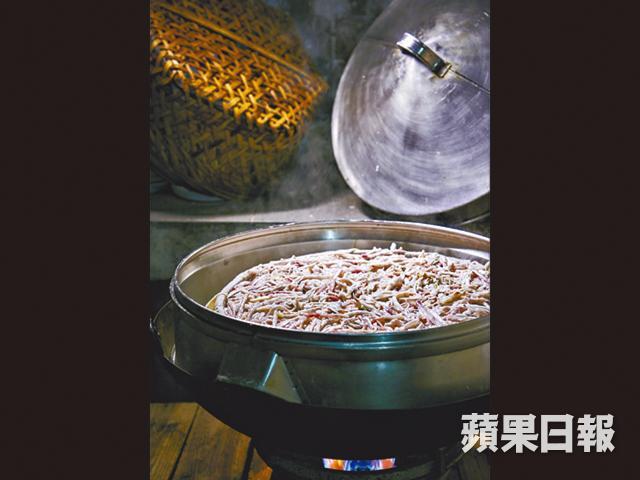

說是芋頭糕,卻非平時常見的廣東臘味芋頭糕,而是一個形似鳥巢,以大量芋頭絲堆砌出來的重量級芋絲糕!「這個是潮州人整的芋絲糕,跟廣東那種做法複雜的芋頭糕不同,這個裏面餡料就只有花生碎和葱花。」元合老闆娘莊翁麗玲一邊忙着為芋頭去皮,一邊解釋給我聽。元合是間老字號的潮州雜貨舖,但這款潮式芋絲糕也不是常有得賣,因為夏天芋頭不夠粉糯,所以到秋冬芋頭當造時,這個芋絲糕才會出現,莊太說現在每日都做2大底加30小底,如果再多定單的話,預計最多每日做到5大底加70小底,做到年廿九收爐。 「揀芋頭也有技巧,按下去時芋頭要夠挺身,腍身的代表入面有水份,所以實淨的就最好。」拾起一隻芋頭看看,是荔浦芋,頗為大隻及墜手,見莊太手執一隻大芋頭就起勢刨絲,戥她刨到手都軟。

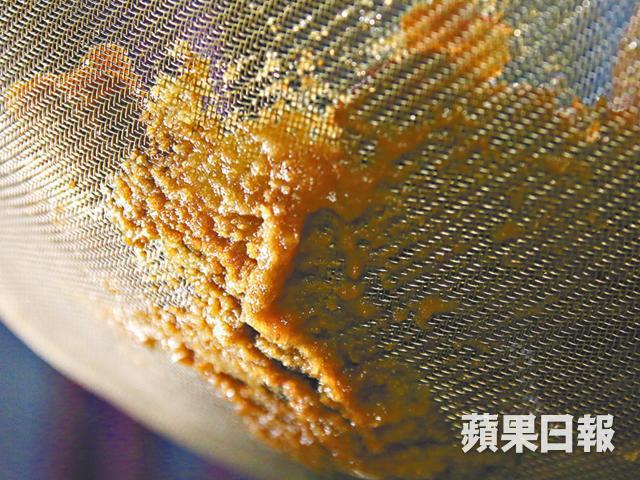

黏糯鬆化 芋絲環環相扣

莊太算是生於富貴之家,以前在家鄉潮州反而未食過芋絲糕,之後來港,才由一對同鄉夫婦身上學會做。只見她刨起芋絲上來格外留神,一手拿着金屬鋼刨的木柄,一手拿着芋頭重重地撞到鋼刨裏,「刨孔雖然是一樣大小,但刨得大力就有粗絲,輕力就有幼絲。」一語道破了我的疑惑後,莊太就開始落花生碎、葱花及調味料,最後加少許油與粘米粉,撈得均勻後,輕輕地將芋絲壓在圓形的竹筲箕上,另一些芋絲則放在錫紙兜裏,拿去蒸一小時就完成。跟那些粉多過芋頭的芋頭糕不同,這個糕落粘米粉只是為了令芋絲黏着,所以質感並不死實。蒸好的糕一出爐,芋香四溢,一絲絲芋頭互相緊扣,入口啖啖都是粉嫩黏糯的芋頭,間或夾雜着微脆的花生,口感很是豐富。或許這個糕做法簡單,餡料也不及廣東芋頭糕豐富,但我就是喜歡這種真材實料的簡單。

元合

九龍城衙前塱道72號

記者:黃子卓

攝影:黃子偉、伍慶泉、潘志恆

編輯:謝慧珊

美術:孔文彬