【旅遊籽:浪迹遊蹤】

走過緬甸中部原始山區,摩打船把我們帶到漁船如鯽的茵萊湖(Inle Lake),傳統漁民手執捕魚籠,小腿繞過船槳,上演一幕幕單腳划船捉魚的真功夫,跟水上浮田耕作一樣,是旅遊雜誌常看見的緬甸風景。泛舟湖上,跟本地漁民撒網捉魚,浮田摘番茄;走進木屋窺探水上人生活,得見漁夫悠然背後,是一個家庭的重擔。湖上一划一蹬,單靠魚產和農作物不足以維持生計,慕名而來的旅客成為他們經濟曙光。這個緬甸第二大的湖泊,就像國家的縮影,進退之間方興未艾。緬甸人,能否撐出個未來?

沿水路駛進位於撣邦高原海拔970米高地的茵萊湖,由河川走入偌大湖泊,景色豁然開朗,雖說茵萊湖三面環山,但眼前一望無際,感覺像在海中心。這錯覺實屬正常,茵萊湖單是南至北長度已有14.5公里,是緬甸第二大湖泊,最長船程可達兩小時。當地導遊Pho Aung帶我們駛經漁船較多的區域,一名漁夫見我們經過,立即側身舉腳,金雞獨立,大動作地把魚籠拋進水裏。「他們平日也是這樣捕魚,但在遊客面前,會加多兩錢肉緊,讓你影個夠。」Pho Aung笑說。

單腳划艇 用眼睛自學神功

攝影師拍得興致盎然,連忙說「姐殊爸」(緬語「謝謝」意思)道謝;漁夫笑得爛漫,即席示範特別捉魚技巧:單腳支撐身體,另一隻腳控制船漿,手拿着魚籠候命,水域一般三米多深,以水面氣泡判斷魚的位置,落網後拍打附近水面,魚受驚便會撞進刺網,被鈎勾住,每次只可捉到一條魚,有時更會撲空。眼前漁夫亦會以魚叉隔網直插,活捉鮮魚,一划一蹬一拋網,不用三兩下功夫,漁夫便遞上魚穫,我們驚呼厲害。「可以跟你一齊捉魚嗎?」我膽粗粗問,以為對方會拒絕,怎知他一口答應:「來,捉魚後跟我回家坐坐吧!」結果,我們上了陌生人的船,走進水鄉澤國中的平常百姓家。

由摩打船轉到傳統木漁船,近距離望着漁夫撐船,動作韻律有致,速度不比摩打船慢,地道風味是旅遊船隻過猶不及的。小船悠悠走進蘆葦蔓生的水域,沿途沒有充斥旅客的餐廳和紀念品店,只有一排排木棚屋和浮田,天藍水綠,一片祥和,我們以陌生者姿態入村,村民彷彿見慣不怪,他們不如深山族人般害羞,小舟上獨自划船的小孩開心地向鏡頭揮手;屋中湊着孩子的媽媽向我們微笑,平易近人,不管你從哪裏來,也帶着期待。

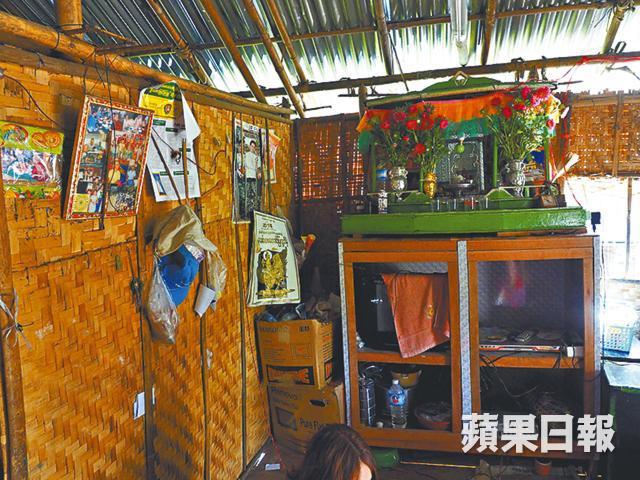

漁夫Ko Aung Myin是茵達人,一家五口住在茵萊湖南面的Shae Wa Gyi村,是村裏的第四代漁民。傳統湖區漁夫自小跟父母出海,單腳划船的獨門秘技毋須教授,問他們怎樣學會撐船?「望望吓就識,不用學。」站在船頭的Ko Aung Myin面不改容,不明白這在外人眼中的神技有何稀奇。說罷,出力一划槳準備泊岸,不用15分鐘船程,就到他家了——以竹木和芭蕉葉建的高腳屋,旁邊有幾間同類型小屋,用以儲物,岸邊泊着兩隻小船,村民不論去廁所、洗衫、煮飯也以船代步,頗為不便。

通宵摸黑打魚 收入低不減快樂

下船後,Ko Aung Myin先把魚穫存放在木筒,佛教徒不殺生,會留着活魚賣去市場或轉售魚商,包括湖區常見的鱧魚和鯪魚。茵萊湖冬天水冷,捉魚奇難,每逢11月至2月是漁民的hard period,每天魚穫少至只有5條魚,天氣暖和時則有15至20條,加上冬季是緬甸旅遊旺季,遊客快艇往來頻繁,把本來為數不多的魚嚇走。Pho Aung解釋道:「漁民每捉5條魚,大約只能賣2美元,視乎季節而定。雖然有農務幫補,但平均家庭月入只有200美元,有些月份只有50美元,加上越來越多人投身漁業,競爭很大,就算近年魚價上升,但對漁民影響不大,生活仍然艱難。」

計計數,方知漁民收入可能比山區耕作的農民少,難怪改善生活的渴望比他人熱切。想起在前一晚認識、在湖通宵打魚的少年,他們放棄一般把竹篱和魚網固定在湖中捉魚、翌日再收取魚穫的方法,寧願整晚守在湖中心,等待經過的魚商直接交易,以節省來回市場買賣的時間,每天待在湖的時間長達16小時!撞船、沉船意外時有發生,只能等附近同樣留夜的漁民救援。日間,漁民划船如獻技,不費工夫;晚上,湖區不見漁家點點燈火,別人睡得正酣時,他們仍在漆黑中睜着眼,奮力抓着唯一生計。

貧窮沒有減少他們的好客之道,家人把在市集買來的甜餅叠滿一碟,以新鮮綠茶招待我們。木屋一室一廳,電話電視DVD機也不缺,但人人說未習慣科技產品,有網絡也不上網,資訊靠口耳相傳。我們以google translate輸入單字溝通,雞同鴨講,卻鬧出不少笑話,剛學寫字的小孩子為家人解窘,取出紙筆,興致勃勃寫下家人的名字和歲數,逐一跟我介紹,懂得寫字和閱讀,讓她們快樂得手舞足蹈。Ko Aung Myin望着女兒,說她們一個想做醫生一個想做老師,「我11歲就輟學去打魚,既然現在緬甸改變有望,當然希望教育制度有改善,子女能透過知識改變命運。」

無根浮田 水上用泥耕種

茵萊湖是世界最大水耕農業區,浮田是茵達人的古代智慧耕作法,以取自湖底的浮萍、藤蔓和水草編織成基底,反覆蓋上幾層湖泥,便成了可耕作的水上土地。Pho Aung指,一米厚的浮田需等45年生長時間方可使用,漁民買下新的浮田便可用船拖曳至種植區,以竹竿插到三、四米深的湖底固定浮田,便開墾耕種,一般可用25年以上。跟Ko Aung Myin和他的妻子、小女兒划船來到綠油油的浮田,面積不大,只有一英畝,兩個月前剛採摘完番茄賣去市場。呈長條形的番茄浮田一列列整齊排開,收成後,漁民便會拿走築在田上的番茄攀爬架,把分開的浮田拉回一起,待三個月後再重新播種。

雖然茵萊湖盛產番茄、苦瓜、薯仔、大蒜等作物,但Ko Aung Myin一家只敢種植能確保收成的水番茄,「我們沒錢擴大農地,亦負擔不起新種子價格,即使種到其他農作物,也怕天氣不穩而影響收成。」種番茄一造需時三個多月,一季收成約1,200至1,500磅,每磅只值約0.5美元。即便收入微薄,Ko Aung Myin仍默默撈湖泥蓋上土地作肥料,妻子女兒在旁幫忙修剪雜草,家人合力照顧好珍貴的土地,等待下次播種期。靠水食水的生活依然貧苦,但快樂很容易得到。

茵萊湖得天獨厚,浮島蔬果不會因水漲或乾旱而失收,但全球暖化導致雨季雨量不足,湖泊水位下降;隨旅遊業開放,處處大興土木,影響水質和湖底生物,減少村民魚穫。湖區旅遊業發展蓄勢待發,酒店和娛樂設施將為茵達人帶來經濟曙光,還是發展的後遺症?湖區的開發與保留,輕重緩急,即將上任的緬甸新政府能帶善良的村民乘風破浪,抵達新世界嗎?此刻,Ko Aung Myin家的漁船載着幫鄰舍採集的番茄,已緩緩遠去。他們回頭揮手,淡泊篤定的笑容告訴我:一切會好起來。

漁夫捉魚三部曲

Travel Memo

‧簽證:持特區護照或BNO者均需簽證,需時兩個工作天,費用150港元。查詢:緬甸領事館2845 0810

‧機票:緬甸國家航空直航仰光,單程經濟艙連稅1,440港元起, http://www.flymna.com

‧滙率:1美元約兌1,300緬甸元,注意當地銀行只接受美金兌換,並要紙幣簇新無摺痕

‧茵萊湖觀光,可透過旅行社於當地或本港預約導遊

記者:王秋婷

攝影:伍慶泉

編輯:李寶筠

美術:楊永昌

鳴謝:金怡假期、緬甸國家