【飲食籽:追源尋味】

香港人往台灣旅行,未必會到新竹,卻對當地孖寶十分熟悉,一是米粉,二是摃丸,即豬肉丸。且慢,到底是貢丸還是摃丸?其實兩者皆通,閩南語中「摃」有槌擊之意,以木棒或機器槌擊豬肉而成的肉丸,便叫「摃丸」,當地亦有人寫作「貢丸」。 這次走訪新竹,自北區最熱鬧的城隍廟一路前行,左右有不少摃丸老字號。鑽進菜市場,還有很多手工摃丸店,試吃過後,全都肉味濃郁有「Q勁」(台灣人用來形容食物有嚼頭及富彈性)。這顆看似簡單的小肉丸,為何能夠成為小吃明星?一於探個究竟。

六旬老字號 帶頭量產化

談到摃丸本身,其實歷史相當悠久,始於明末清初,福州乃其發源地。發明經過眾說紛紜,但都離不開孝順的年輕人為了方便長輩食用,而把豬肉打成泥狀、擠出丸子,後來這種食法便流傳開來。故事說得輕鬆,但摃起來卻一點也不輕鬆,所以即使人人愛吃卻無法成為潮流。

現年86歲的黃海瑞,是新竹老牌「海瑞摃丸」的創辦人,15歲便跟師傅學做摃丸。1948年,他花了三年時間、學會一身手藝滿師後,自行在當時的南門市場擺檔賣麵。那時的肉可矜貴呢!黃海瑞回想道:「那時一碗麵賣台幣五角,一顆摃丸也是五角。」那些年,一碗麵配上一顆摃丸已是很豐盛的享受。少年海瑞的麵攤很受歡迎,純手工摃丸更是讓人回味無窮。最早期的手工摃丸,工具材料也不複雜,就是豬肉和木棍,「摃丸要用溫體豬(意指即日現宰、未經冷凍的豬肉)才能做好,黏性及彈性才佳,所以清晨4時左右便要買豬肉回來。」把一大塊肉打成泥狀,少說也要半小時,由於太花力氣及工夫,又要趕着在豬肉最新鮮的幾小時內打好,所以當時每日只能生產18公斤的摃丸,可謂供不應求。

直到1961年某天,黃海瑞到城隍廟拜神,剛好附近有人打鐵,他便想到用那種機器來打摃丸應該會輕鬆得多,回去便請打鐵師傅研究了好幾個月,「困難在打鐵的力度很大,用來槌肉會亂噴,所以想到用貨車的彈簧來緩衝。」於是最基本的打肉泥機器出現了,產量由每日18公斤增至每次可打18公斤,每日可做300公斤的摃丸。其後有人找他訂貨訂機器,也有人上門拜師,一時間新竹摃丸便發展起來,成為這地方的熱門手信及代表食品。雖然品牌現已轉為機械化生產,但有部份摃丸仍採用手工製作,保留傳統風味。

海瑞摃丸總店

台灣新竹市西門街98號

傳統摃丸製作流程

原料:台灣黑毛土豬肉

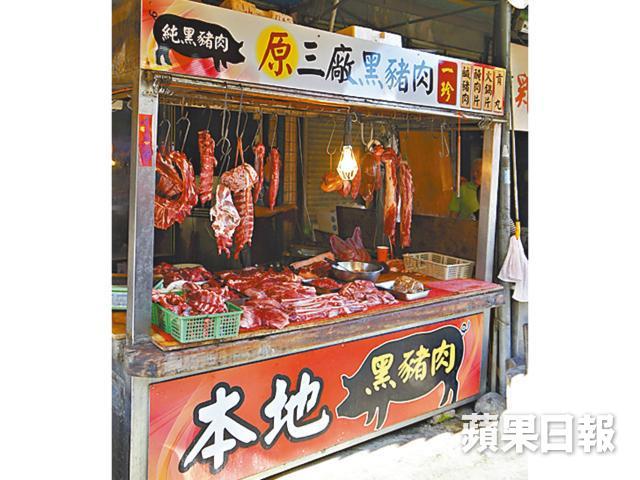

不論大品牌還是街市小店,以至一般豬肉攤檔,新竹人普遍愛吃台灣的本地黑毛豬,又叫土豬。跟平日我們常吃的白豬相比,黑毛豬肉色較紅潤、明亮,肉質細緻,而且不帶豬的膻腥味,是做新竹摃丸的理想材料。

去會館落手做

新竹摃丸全台有名,除了海瑞,另有78年歷史的老牌進益摃丸。進益還設立了專門講解及體驗製作過程的文化會館,讓外地人也一嘗製作摃丸的滋味。

進益摃丸文化會館

台灣新竹市北門街31號

在地菜市場 自家製鮮味

大概是每個人心中都有自己的摃丸,即使大牌子的摃丸很受外地人歡迎,但不少本地街坊還是喜歡在菜市場購買每天鮮製的摃丸,好像這樣才合心水。

葉生葉太已接手中央市場的「樹林摃丸」十幾年,繼續家傳摃丸的製作方式,每日凌晨3時半,便在同一菜市場的肉攤提取即日屠宰的溫體豬,回來冰一下,便以簡單的大木棍機器協助打成肉泥。然後把調味好的肉泥,從自家工場運到店內,才開始擠出摃丸及煮熟的工序,熱辣辣的摃丸用篩子盛着,吹涼隔水便可售賣。

如果追求電影《食神》中瀨尿牛丸的那種激烈口感,由具五十多年歷史的「卓振利食品行」所製作的噴水摃丸,定是閣下的心頭好。雖然不是以黑豬肉來製作,但卓振利卻另有點子,包心的肉餡煮熟後湯汁份外豐富, 一咬便會噴水。除了本地人外,也有不少其他地區的識途老馬找上門來買手信,所以預先包好的真空包裝也不少。

樹林摃丸 台灣新竹市中央市場90號

卓振利食品行 台灣新竹市東門市場1094、1133號

到港靚丸

記者在新竹吃過結實又香氣十足的黑豬肉摃丸,回來香港便吃不慣那種混了太多麵粉又鬆散的豬肉丸。你也是嗎?其實香港亦有售賣好吃摃丸的地方,以後識揀啦。

(a)永安台灣食品部 佐敦彌敦道345號永安九龍中心地庫

(b)台灣皇上皇食品 九龍城侯王道65號

部份圖片由受訪者提供 鳴謝:Zuji.com

TRAVEL MEMO

機票:國泰航空直飛台北來回連稅$1,695起,查詢: http://www.zuji.com.hk 。

交通:由桃園乘高鐵往新竹,車程約半小時,票價135新台幣起。

記者:謝翠玲

攝影:林栢鈞、伍慶泉

編輯:陳國棟

美術:孔文彬