【專題籽:港情講趣】

說好的50年不變,過了還沒有一半,已經被他人的方式磨滅,港人無法決定港地的命運,心寒吧!不過,我們仍然留守這城,因為這裏是我家。現時舉行的「港深城市\建築雙城雙年展」,其主題是「2050活在我城」,2050年的香港是怎樣?希望屆時的香港仍是我們認識的香港。未來一定是屬於年輕人的,所以找來兩位八十後參展人,看他們對34年後的香港,在空間使用上有甚麼盼望。

27歲城市農夫 「公地公用 農地農用」

27歲的陳可樂是社運人士,參與過菜園村、東北及馬屎埔等發展抗爭運動。2013年底,他出席上屆雙年展的開幕禮,特首梁振英致辭時,他跟朋友舉起抗議標語,馬上被保安強行抬走,問他今屆出席開幕禮的情況,以天台農場“Very MK”名義參展的他說:「主辦單位邀請政務司司長林鄭月娥,我當然杯葛她,不參加,因為對政府不存任何幻想,即使你拉橫額,她都不會理會。」

泥土來自新界東 番薯取自元朗農田

顧名思義,Very MK始於旺角,原本位於與朗豪坊僅數分鐘距離的六層高舊樓天台。陳可樂兩年多前,以月租7,000元租了一個被市建局宣佈重建、連天台的500呎頂層舊樓單位,他認識一班城市農夫,關注被逼遷新界農民,並開辦天台農場。童年時,他的父母為了避開市區複雜的人際關係,搬到從天水圍要坐半小時小巴才到達的豐樂圍濕地居住,所以陳可樂自小跟農田為伴,但年輕人總是喜歡往外跑,「大學住宿舍,2012年畢業後住油麻地,再搬到旺角,油尖旺是年輕人聚集的熱點,我多年來住在與世隔絕的地方,當然喜歡城市生活。設立Very MK後,我又開始懷念在豐樂圍的生活。」他於新界反發展運動中認識被逼遷的農夫,他所住的舊樓亦被市建局看中,在天台設農場是諷刺政府只會把土地發展賺錢。

去年底,市建局完成收購,現時陳可樂是該幢一梯兩伙舊樓的最後一位住客,他租住的單位及天台,四天後將會被市建局接管,「1月16日正式交接給市建局,預計4月要交吉搬遷。」為紀念Very MK快將結束,他參加雙年展,發揚城市農場理念,「天台農場是開始社區種植的據點之一,現在於九龍公園是一個小總結。」九龍公園泳池旁邊一個約100呎的花圃,現在變成農場,有魚菜共生系統,種滿到手香、花生、四季豆、蘿蔔、番薯及木瓜等。不管是旺角還是尖沙嘴,泥土是來自新界東北,番薯則是取自被恒基逼遷的元朗農田,將香港農業精神散佈到市區。

「原本種有一株檸檬樹,可是被人偷去,不要緊,我們的農作物是會跟公眾分享。」訪問期間,有一位七、八歲的小朋友跟媽媽經過,對陳可樂在「花圃」中耕種感到十分有興趣,向媽媽嚷着要觀看,又問陳可樂在做甚麼、種的是甚麼,媽媽藉此教導兒子珍惜食物;又有不少老人家問陳可樂這是否蘿蔔、那是否木瓜等,其中一位途人更指自己住在西貢鄉村,每天利用山水灌溉蘭花,蘭花生長得很快。當該片土地仍是花圃時,這些交流不會在此發生,「香港的現有空間被高度管制,不僅公共地方越來越少,連原為公眾的土地也被私有化,即使在公園,也設有很多條例約束遊人。住屋空間已經很小,連街外的空間也被規管,城市很難發揮創造力。最理想的城市空間是公共地方由公共打理,並且產生城鄉共生系統。」興建中的菜園新村,正是由建築師等專業人士及村民參與,共同建造及設計,是最理想的城市發展方案。陳可樂給2050年的說話是,「公地公用,農地農用。」希望屆時香港仍有農業,市區的公共地方,可由公眾參與打理及用來耕種。

32歲建築師 「每一呎都要有效運用」

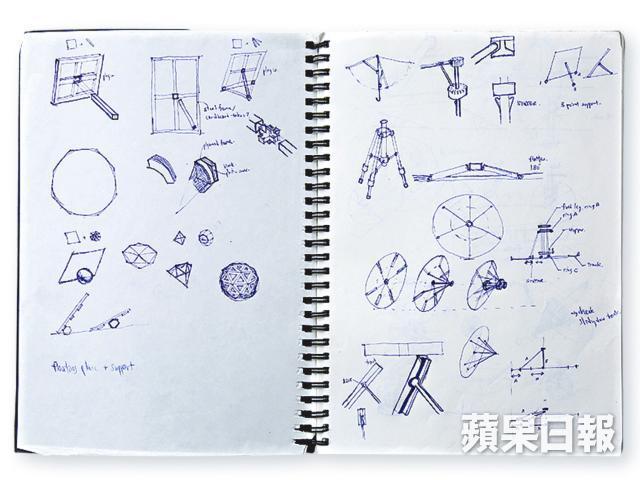

青春就是任性。上天很公平,劃一任何人每天只有24小時。有夢想要實現,但是工作已經佔據一切,32歲的韓曉峯便選擇放空,「我成為建築師已五年,主要為住宅畫圖則,儲夠一年生活費後,半年前辭工,給自己一年去實踐多年來的設計概念。」記者好奇為何韓曉峯不像其他年輕建築師一樣,將工作與興趣同時進行?「經常超時工作,每天放工後已經很累,周末時間有限,不能一氣呵成完成創作。」韓曉峯拿出一本素描簿,原來一個設計需要經過十多頁的進化,「這半年的生活跟上班一樣忙碌,我已經參加了四、五個展覽。」每個展覽的展品均不同。

觸發韓曉峯全情投入創作,是一個他在大學時代創作的設計,「每個城市約兩成地方會用來建造道路,是提供綠化的好地方,在道路上不能種很多植物,但在光禿禿的車頂就可以。2008年,我以綠化車頂概念的作品參加韓國設計比賽Seoul Design Olympiad,結果獲得榮譽獎。」這概念於2013年在巴塞隆拿實現,雖然他沒有參與巴塞隆拿的計劃,亦不認識該設計師,但喜見有志同道合的設計師,發現只要將圖紙上的概念化成實體,真的有機會改善生活環境。

一平方米十萬 用盡空間靠「內建築」

香港地少人多,狹小的生活空間是世界聞名,「用盡每一吋空間是建築師的職責,每呎也是金錢,所以每一呎都要有效地運用。」因此,他以設計出驚喜、簡單、讓人開心的產品為目標:「一般建築是靜態空間,我稱呼我的設計為『內建築』,即在已有空間中製造新的空間,發揮創意,讓人與人或空間產生互動。」他指出屋內每道門前約一平方米的空間,現值約10至20萬元,所以他設計了“Door Furniture”,「門與對角均裝上門框,兩邊的『門』以磁石木板組成,用家可以自行摺叠木板,變成各種家具。」

他認為香港人因擠迫的生活環境,對空間運用均以實用性為先,同時又會逃避現實,將目光轉移到無盡的虛擬社交平台,寄望到2050年,「建築並不是靜止,人們可以樂在其中,並且人與人之間能更親密。」為了令大家從虛擬世界回歸現實,他設計了一張Hugging Bench(擁抱梳化),採用搖搖板原理,當兩邊坐上人,體重較輕的人會滑到較重的一方,增加大家的身體接觸;雙方亦可安坐原位,運用重量跟腿力將梳化變成搖搖板玩耍。如果在兩端裝上支架,就是普通的梳化,如何使用,全由用家自主。

【後記】不設審查 體現多元精神

參觀雙年展後,印象最深刻的是流動鋁部屋,屋以鋁製造,輕巧堅固,內設客廳及廚廁,更可用貨櫃搬運,加上由香港公司設計,一定要支持。不過,香港的土地早已被各官商或特權人士劃分,一般市民很難擁有一份土地,買了這間屋亦無用武之地。跟資深建築師談及我見,他說建築師需大膽設計及規劃,再配上合時的法例,才可提升生活質素。今屆雙年展除了有建築師與規劃師,還有藝術家、電影工作者及學生等參展,部份作品更有雨傘運動等政治元素,身為協辦機構成員的資深建築師指,他的朋友對不設審查表示驚訝,但他認為香港是多元社會,各作品皆記錄香港現況,沒有不妥。

2015港深城市\建築雙城雙年展(香港)

主題:2050活在我城

日期:即日至2月28日

地點:九龍公園及香港文物探知館

記者:黃碧珊

攝影:徐振國

編輯:李寶筠

美術:吳子豪