【專題籽:my decor】

如果藝術家的創作困於一張A4紙上,要找工作室容易得多,一間劏房已足夠。可是空間對於藝術家珍貴之處,不僅用作存放物件,更是一種自由的思想空間。本地藝術家黃國才,建築系出身,作品是較大型的裝置,例如他的《流浪家居》系列,每件作品猶如一個小食檔,就需要足夠的藝術空間。難得他找到鴨脷洲一個1,800呎工廈單位,設計既像展覽館,又像一間車房,還有一個露台後花園,就連一個燒烤爐也設計得像藝術品。走上閣樓,有一排入牆櫃下方有一扇窗,對岸的海跟着變成長條形,就像一條閃爍的摺紙條。下午時分,海把陽光連同夢想一同反射在天花板上。

本地藝術家黃國才的工作室位於鴨脷洲工廈單位。我站在黑壓壓的大門前,就已感覺到自己很渺小。黃國才打開門迎接我,「歡迎來到物件工場。」我當時沒有跟他分享,他開門一刻,陽光從露台滲入整個白雪雪的工場,眼球一下子有點不適應,就像一個昏迷很欠的病人在漆黑中看到一道光的感覺。數百呎的露台與海對望,天氣好,還會看到日落。露台可以作工場, 又可種菜,放藝術品,旁邊放了一籮番薯苗,無心插柳,薯苗攀附而上,二合為一,又成了新作品,「大自然給我們許多反思。」就連圍着燒烤爐的幾張木頭椅子也滿有藝術性,他笑言:「它們不是藝術品,是一個有藝術性的燒烤爐而已。」他說:「我覺得這個社會太多資訊,惟有回到這個遠離繁囂的工作室,才有一個可以靜靜地沉澱的空間。」城市人生活緊張會用愛膚堅,他卻喜歡看海發呆,「即使只是欣賞五分鐘,也有紓緩作用。」

展覽室

閣樓驚喜 天花現海面粼光

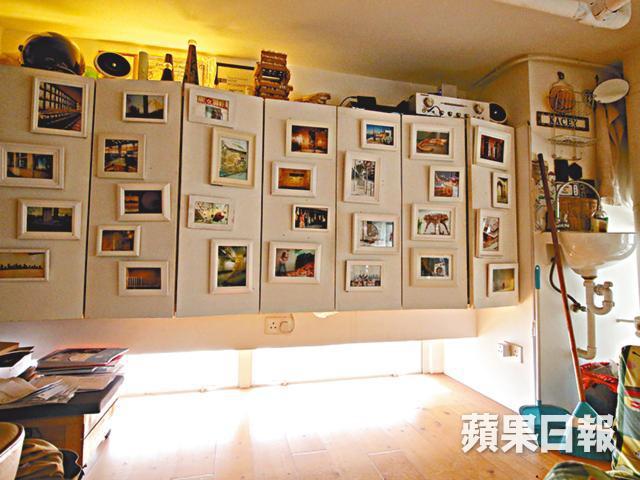

從露台回到室內,有一條小樓梯通往閣樓,「我稱之為hea空間,是整個工作室唯一有空調的地方。」除了用作會議室外,就是他個人的小天地。關上門,Hi-Fi播着經典的交響樂曲,坐在一張小小的茶几前,上放陶瓷杯,泡一壺茶,熱氣上騰……最特別是他在大窗前置了一個入牆白色櫃,不是「頂天立地」的那種,而是在下方留有一扇玻璃窗。原來他將樓下的窗分開兩層使用,「hea的空間我不想看到全個海景,因為這裏用來與友人聊天,人與人溝通較為重要。」一條長方形的窗,令窗外的海也跟着變成長方形,當你躺在木地板上,就能專心一意地看到天花板映照海面的粼光。下午時分,陽光在海面上閃爍變成一片片,又反射在閣樓雪白的天花板上,比燈光更有詩意。我很喜歡窗前櫃的設計,四對小門,隨意關上,錯落有致就像鋼片琴一樣,與似有還無地迴盪的交響樂曲相映成趣。櫃上掛滿白色的小相架,全是黃國才過往多年來的照片作品。

他指着牆上一幅舊照話當年,那時正以廢棄的木條創作一條鱷魚,他初出茅廬,還未有自己的工作室。當他在客廳裏與巨鱷搏鬥時,突然聽到門匙聲音,心情突然繃緊,「原來是我母親回來了,怕她看見我把家裏搞到立立亂。」那刻,他立志要有自己的工作室。後來他與同為藝術家的友人合租位於長沙灣的1,000呎工作室,不消一會,小小的工作室,木屑灰塵滿天飛,頓變成垃圾崗。他又立志,「我理想的工作室要像一個車房,作品放在工作室的中央,我可以站在它們六呎以外,圍着欣賞。」香港空間小,他偏要做大型的裝置,就像他的作品《流浪太空》、《流浪家居》,三呎乘四呎的鐵皮屋架在三輪車上,已佔領1,800呎的工作室,「其實我的作品不算大型了,只不過我常以幽默諷刺的手法,批判香港的土地問題。試想,我們平日花最多時間不就是在工作桌前嗎?那正是三呎乘四呎的空間。」

閣樓

空間越大 想像和創作越大

我認為香港人對於空間的概念是很陌生的,只要站在一個樓底稍高的地方,就恍如置身羅浮宮內,讚嘆不已。黃國才說:「當時我認為真的需要有一個工作室,所以除了供樓外,還投資了這個單位。」他續道:「空間絕對影響藝術家的創作。空間越大,想像越大,創作越大。」如今工作室不再是從前的垃圾崗,更可謂一塵不染,好比中環的畫廊。那些電鑽鋸木的聲音,仿似上帝在亞當口裏吹一氣,工作室變得有生氣。有趣的是,現在黃國才和助手在工作室裏,果真如車房的工人一樣,穿上深藍色的工人服,工具零件就瑟縮在閣樓下一個小小的位置,絕不影響展覽區的觀感。那雜物呢?就收納在閣樓的入牆櫃內。這工作室給人的感覺,就是不能任人亂添一筆一劃,一切有其位置秩序。咦?咪住,黃國才的愛貓呢?黃國才笑了,「牠當然要留在家裏。在這裏絕對不行啊!我怎樣工作?」

大露台

黃國才Kacey

香港藝術家.美國康奈爾大學建築系學士.英國倫敦藝術大學切爾西學院雕塑碩士.澳洲皇家墨爾本理工大學藝術系博士.曾任理工大學設計學院環境及室內設計系助理教授.2012年獲香港藝術館授予香港當代藝術獎.2010年獲香港藝術發展局授予年度藝術家獎

記者:陳芷慧

攝影:伍慶泉

編輯:謝慧珊

美術:吳子豪