【特約報道】鏡子是現代家居是必不可少的家品之一,但在鏡子尚未問世以前,人們是用甚麼來代替鏡子呢?

古代人為了看見自己的長相,於是想出趴在河邊或看着容器中的水,從水中反映出自己的樣子。在《墨子.非攻中》亦曾提及「鏡於水,見面之容」,不過,當風一吹動水面,甚麼也看不見。

8000年的鏡子歷史

要數世界最早出現的鏡子,就是約8000年前的黑曜石鏡。視覺科學家加伊.伊諾克博士(Dr. Jay M. Enoch)於2006年發表在《視光學與視覺學》 期刊(Optometry and Vision Science)上的一篇文章,指當時的安那托利亞人(即現今的土耳其人)會磨光黑曜石,利用表面光滑和反光的特質製造鏡子。到了約4000年前,美索不達米亞(現今的伊拉克)和埃及出現了用拋光銅製造的鏡子。約3000年前,中美洲和南美洲的人開始用拋光石材製造鏡子。與此同時,中國和印度人用開始用青銅製造鏡子。

至於今天在世界各地都可以看到的鍍銀玻璃鏡子,則可追溯至近200年前的德國。1835年,德國化學家尤斯圖斯.馮.李比希(Justus von Liebig)研發出將一層很薄的金屬銀塗到一塊透明玻璃的其中一面,這項技術其後被改進,成為現代鏡子的基礎。不過,鏡子怎變,在家居中仍主要擔當整理儀容的角色。

未來的鏡子會變成怎樣?

無論是《白雪公主》中的魔鏡,或是中國神話中的照妖鏡,故事中的神奇鏡子總帶着神秘的力量,將一些已知或未知的資訊一一告知。其實,現代的鏡子已不再只局限於整理儀容,近年本地的科研專家更將智能科技融入鏡子之中,將鏡子的功能無限擴闊。

多功能智能鏡

一眼關七智能鏡

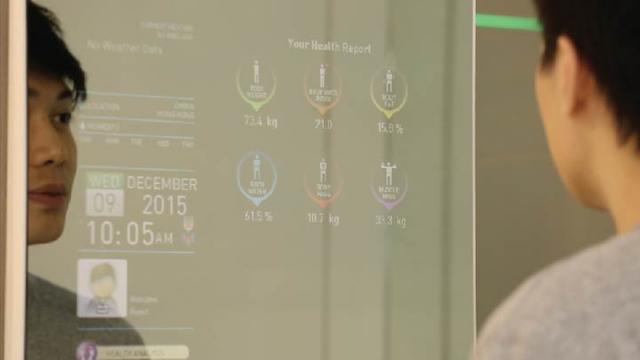

這塊多功能智能鏡是由本地科研專家設計及研發,鏡面以抗霧玻璃製成,鏡子的底層則為電子螢幕。大家只要踏入浴室,即可透過遙控器或手機應用程式操控,一邊梳洗,一邊掌握各類資訊,例如瀏覽 Facebook和Twitter、閱讀即時新聞、股票價格及天氣預報等等,甚至接駁高清電視機頂盒後收看晨早新聞節目,一眼關七便可掌握更多資訊。

照鏡照得更健康

另外,多功能智能鏡亦加入了健康元素,讓用家掌握健康狀況。只要踏上附設的智能感應板,即可測出體重、身高、BMI、骨質密度、脂肪比例指數和水份比例等等,而所有數據均會收集及儲存於網上雲端帳戶,讓大家每一天都可以記錄身體變化,健康狀況就更一目了然。

想體驗多功能智能鏡?大家可到香港科學園的「智慧生活@科學園」展覽參觀。

智慧生活@科學園

開放日期:即日至2016年年底

開放時間:早上9時30分至下午5時30分(天天開放,包括公眾假期)

費用:全免

地點:香港新界沙田香港科學園浚湖樓(10W)地下大堂

部份圖片及資料來源: http://bit.ly/1Oqw5qw