【親子籽:教養之道】

為人父母,總希望給予子女最好的生活環境,不用捱苦,舒服過日子,但一對移居美國的港人夫婦,十年前毅然決定帶同三名子女,由物質富裕的生活圈,舉家搬到落後窮困、兼有文化大差異的廣西南寧開設孤兒院,幫助貧困及傷殘兒童。儘管子女連聲反對,甚至曾被旁人責罵自私,二人仍堅決踏出第一步,只希望透過身教,讓身在福中的子女體會更多。十年後的今天,雙方回望當年的決定,覺得一切都值得。

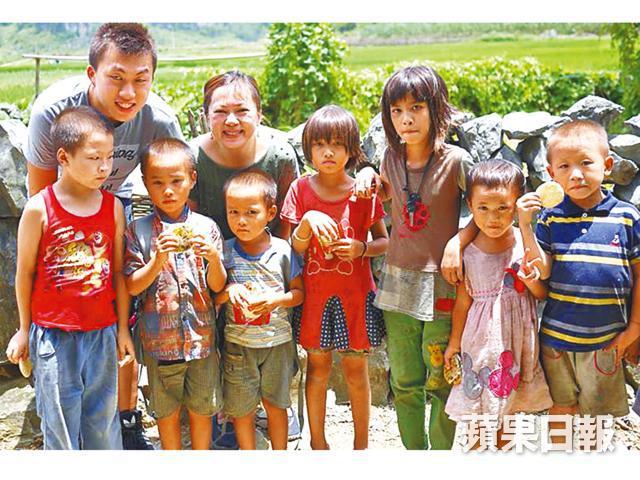

曾在網上看過今年分別49歲及48歲的楊偉基(Chris)和麥燕鳳(Lydia),與兒女在廣西南寧與大群孤兒玩樂,那溫馨畫面便烙在我心。這對夫婦於2005年自發到南寧展開慈善工作,成立「雲彩行動」,在當地開辦孤兒院及腦癱兒童康復中心等,給予因殘障而遭遺棄的孩子一個新的家,他們又為殘疾孩子提供免費復康服務,減低兒童被遺棄的機會,也陪伴不少腦癱兒童走過人生最後的道路。

在香港土生土長的Chris和Lydia,原本做時裝生意,因工時長,照顧子女的重任交託給兩名工人,親子相處少,關係頗疏離。後來看見當時讀小二的大女楊主恩(Karen)讀書辛苦,經常對着大堆功課喊,想起外國的教育制度較為輕鬆,加上生意每況愈下,在1998年決定結束生意,帶同三名只得八歲、三歲和兩歲的子女,一家五口移民美國矽谷。

五口子在彼邦要重新適應,兩夫婦由老闆變成打工仔,家中再沒有工人,Lydia要學煮飯,照顧家人,昔日事事被工人呵護備至的子女也要幫手做家務,變得獨立。在美國讀書,功課很少,周末可以一家到湖邊度假,生活寫意。兩夫婦也真切體會到花時間陪伴子女成長的重要,「起碼知佢哋鍾意同唔鍾意食乜。」關係比從前緊密得多。

子女不解親友反對 中國鄰居斥自私

2005年5月,Lydia到廣西南寧做義工,探訪孤兒院,這次探訪改變了她一生。她接觸到數之不盡被父母遺棄的殘障孩子,感觸良多哭不停,「可能因為自己係媽媽,覺得班孤兒好慘,心情好複雜,諗可唔可以搬嚟呢度,但仔女仲咁細,點好呢?」回到美國後,她將在南寧拍的照片給Chris看,試探對方的意願,詎料他爽快答應。做IT的Chris眼見自己雖然住在物質富庶的美國,但仍然不滿足,「我唔想下半世都係對住啲server!」便決定與家人再次移民,到廣西幫助內地孤兒。

從生活安穩的美國,搬到落後的廣西南寧,親友反對,正常不過。嫲嫲最心痛孫仔孫女要去中國捱苦,又怕教育制度落後,最深刻是有中國人鄰居當面指責他們自私,覺得大人想追尋理想,何解要小朋友一同受苦?更提議他們將子女留在美國,這位鄰居願意代為照顧。但二人昔日曾將子女交託工人照顧,及後知道父母陪伴子女的重要,決定不再讓子女離開自己。

另一方面,子女已習慣在美國生活,不願離開。當時15歲、正讀高中的Karen極力反對,反問可否多等十年八載,讀完書才去?二人忐忑又自責,每當聽見仔女不想去,Lydia總會哭起來,「好多人覺得捐錢(給孤兒)就夠,但咁樣唔會了解佢哋嘅生命和生活,我哋想喺孤兒心中建立父母親形象,一家人前往,可以令孤兒得到愛,等佢哋知道完整家庭係點。」當時仔女明白他們的苦心嗎?「好難明,因為我哋自己都唔明點解會咁做。」Chris笑說。

「不停同佢哋講你哋有父母錫,但孤兒冇,不如一齊去幫佢哋。」半推半就下,同年7月已經一家搬到廣西。子女們首次踏足陌生國度,眼見環境落後,街上竟然有活生生的豬牛羊通處走,坐巴士又有人吐痰打尖,與美國文明生活差天共地,哭着要返美國,「聽到其實好自責,但工都辭咗,屋又租咗,冇得返轉頭。」為了安撫孩子,Lydia想到帶他們去吃漢堡包,孩子發現原來中國不是想像中差,也有熟悉的美國食物,慢慢開始適應。

在廣西,大人負責工作,孩子則充當小老師,教孤兒英文,又經常結伴玩耍,像兄弟姊妹般相處。子女的反應更令Lydia和Chris意想不到:曾有一個適齡入讀幼稚園的小女孩,因為哥哥患有腦癱,家境不足以供她上學,二子楊溢(Josh)和孻女楊天恩(Rachel)竟然瞞着父母用零用錢供她讀書;又試過看到有一家孩子的衣服很髒很臭,子女們提議將自己家中的洗衣機送給他們,「佢哋睇到人哋有需要之餘仲會提供實際幫忙,我聽到都好感動。」Lydia說。

「毀掉我的生活」 由埋怨變感激

今年20歲的Josh幾年前分享自己的感受,說曾覺得父母搬到廣西的決定是「ruin his life」(毀掉我的生活),但多年後回想,卻感激父母做的一切。他們甚至覺得不是孤兒需要他們,而是他們需要這班孤兒,在這班「弟妹」身上,他們學懂知足和奉獻。Karen七年前已返回美國讀書及工作,Josh和Rachel也於三年前回美國升學,但堅持每年暑假回廣西探訪這班「弟妹」,「他們說這是一年的highlight(重點)。」

Chris說,曾有不少朋友想送子女去南寧住一陣子,希望他們學懂感恩,「其實冇乜用,佢哋嚟到只係打機,最重要都係父母身教,父母一齊來一齊做,仔女先會明白。」他們慶幸當年所下的決定,多了很多時間陪伴子女成長,「佢哋成長當中,我哋冇缺席,所有難關都一齊過。」的確,父母身體力行才是教導子女的最好教材,花時間心機與孩子建立良好關係,比力谷他們贏在起跑線,重要得多。

記者:黃子配

攝影:伍慶泉

編輯:李寶筠

美術:黃創泰

部份圖片由受訪者提供