【飲食籽:故味重嚐】

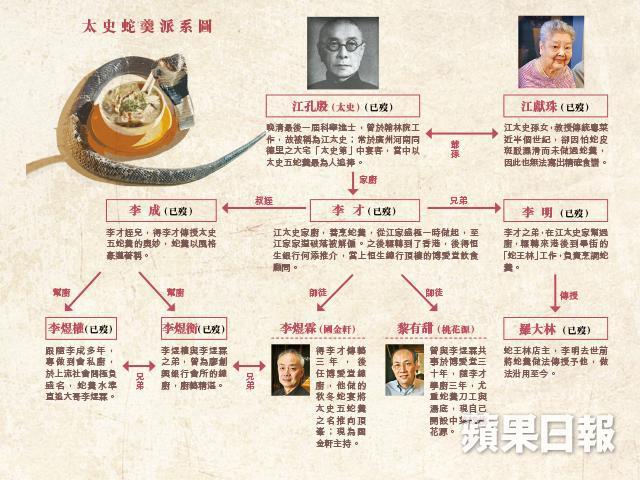

一說蛇羹,太史五蛇羹獨獨稱王,但真正嫡傳自太史一脈,或能與太史蛇羹沾上邊的,只有寥寥數人,而且煮五蛇羹所需之果子貍等野味早已禁絕,正宗的所謂原味其實早已是絕響。蛇羹一菜也非江太史所創,只不過太史五蛇羹技法繁複,為人所稱道,坊間蛇王順藤摸瓜,摸出另一種味道,雖不及原著華美但同樣滋味,畢竟江太史以外,民間蛇羹同樣可成就傳奇。

自創秘製六蛇羹 加入印尼野生水蛇

已去世的江太史孫女江獻珠曾在《太史蛇羹的滄桑》提到:「一碗太史蛇羹,道出了飲食世家的沒落,後繼無人的蒼涼,我也無言了。」又在《蘭齋舊事與南海十三郎》提及:「何謂正宗太史蛇羹,如何做法,雖下廚多年,至今仍懵然不知。」猶幸當今世上,仍有兩位太史五蛇羹傳人,一位是「國金軒」現任主持李煜霖,另一位是「桃花源」創辦人黎有甜。他們都曾在恒生總行頂樓的「博愛堂」跟隨江太史家廚李才學師,對如何烹煮太史五蛇羹瞭如指掌,可自2003年沙士一役後,野生活蛇難得,果子狸等野味更不可能在香港覓得,誠如江獻珠在《太史蛇羹的滄桑》提到:「今日的雞沒雞味、肉沒肉味,火腿鹹而不香,就算廚子有天大本領,亦無濟於事也。」因此,兩位傳人雖深得太史五蛇羹的刀功及湯底等神髓,卻不可能重現昔日太史宴上蛇羹的原味。

蛇肉味道 介乎雞肉與魚肉之間

「蛇王協」老闆娘周嘉玲(玲姐)聲線洪亮地說:「我賣的是秘製蛇羹!江太史又沒請過我吃蛇羹,又沒直接傳授給我,所以我不會叫自己做的蛇羹是太史蛇羹!」她13歲起就隨爸爸學習捉蛇,周爸爸雖是蛇王,卻不懂烹煮蛇羹,因此她後來拜另一位酒樓出身的蛇王蘇澤生為師,才學懂如何烹煮蛇羹。她的蛇羹並非一成不變,有次「新榕記」酒家集團董事劉廣財來吃蛇羹,覺得蛇羹不夠香,就教她另一種處理蛇肉的秘方,她也樂於接受意見。

玲姐用的是新鮮蛇,前兩年又改良蛇羹,「一般太史五蛇羹用飯鏟頭、金腳帶、過樹榕、三索線及白花蛇這五種蛇,今次我加多了一種蛇,是印尼加里曼丹島的野生海蛇。」她從一大鍋熬煮中的蛇羹裏,舀出幾條不同大小、紋理的蛇肉解釋:「一條起了肉的海蛇約重八至十斤,非常巨型,牠生長在鹹淡水交界的地方,蛇味更濃更鮮甜。」她舀了一碗着我嚐嚐,先夾起一塊海蛇肉,驟眼看似雞絲,又長又厚,原來是怕切得太幼,客人會覺得搵笨,所以刀工並非這六蛇羹重點。連羹吃下,蛇味濃郁,是一種介乎雞肉和魚肉之間的微妙味道,蛇肉滑溜,沒纖維有咬口,好食!

蛇王協

深水埗鴨寮街170號

清香三蛇羹 湯底熬至少六小時

說起蛇羹,一般人都會到有蛇王坐鎮的蛇舖吃,但原來富豪飯堂「福臨門」也提供蛇羹,總廚劉照成師傅說:「當年做到會時(即「福記」,福臨門前身)已經有做蛇羹啦,後來開了福臨門,都是沿用同一秘方。」他六十年代起隨福臨門創辨人徐福全學師,說現在做的蛇羹都是跟足當年徐福全的做法,一點都沒改變。

與太史五蛇羹不同的是,這裏的蛇羹只有三種蛇,「我們的蛇羹會用水律蛇、白花蛇及三索線,雖然是養蛇並非野生蛇,但卻是新鮮的蛇肉。」劉師傅說。煮蛇羹,切忌心急,因為過程繁複,耐性不能缺,而且每個步驟都要做到一絲不苟,例如製作湯底,要用蛇骨、瘦肉、老雞、陳皮、竹蔗、薑等材料熬煮至少六小時,然後隔掉湯渣只取其湯,確保不會有蛇碎骨滲於湯內;蛇肉、花膠、冬菇、冬筍和雞肉等餡料則要切成極幼細的絲狀,極考師傅刀工,足證碗碗蛇羹也是心機之作。蛇羹上桌時必跟佐料,有已除蒂的白菊花瓣、去葉脈切成幼絲的檸檬葉及炸薄脆,加入蛇羹與蛇肉絲、花膠絲等細味咀嚼,蛇羹質感恰到好處,不會過稠或過稀,蛇味不重卻多了一份清香鮮甜,雖然索價過千,但難得秋冬蛇肥,偶然奢侈吃得精緻點也不為過吧。

福臨門

灣仔莊士敦道35-45號利文樓地下3號舖

蛇羹非江太史所創

很多人以為蛇羹是江太史所創,但翻查古籍,蛇羹這食法最早可追溯至宋朝。宋朱彧著《萍洲可談》記:「廣南食蛇,市中鬻蛇羹。」可見宋朝時蛇羹已成一道菜式。若要數近代蛇店的歷史,劉志文編著的《廣東民俗大觀》則有記載廣州首間蛇店「蛇王滿」於1885年由吳滿開設,本來只賣蛇膽陳皮末和三蛇酒,後來為不浪費蛇肉,則想到把蛇肉拆絲燴成三蛇羹,而現在常見蛇舖在「蛇王」二字後加自己名號,相信也是起源於此。至於太史五蛇羹雖將蛇羹之名發揚光大,但江太史於辛亥革命(1911年-1912年)後改為從商,才經常於廣州河南同德里之大宅太史第中廣設蛇宴。算起上來,太史五蛇羹的出現,比吳滿創立的三蛇羹要遲。

廚壇蛇宴秘竇

說起蛇宴,最有名氣的莫過於恒生銀行總行頂樓的博愛堂,但原來現今廚壇的一眾大廚也有獨家的蛇宴秘竇。位於佐敦的「群生飲食技術人員協會」(群生會)每年都會舉辦多場秋冬蛇宴,供飲食界的行家聚首聯誼,當中不少都是叫得出名字的大廚與老行尊。

「唐宮壹號」總廚鍾志強師傅說:「做廚這一行很辛苦的,當然不能虧待自己,食蛇補身,所以就趁着秋冬蛇肥補一補,順道跟一眾行家聚頭交換近況。」廚師多數很晚下班,但群生會的蛇宴設有深夜場,晚上十一時半開席,待多數廚師下班後才開始宴會,加上每席例有三大鍋足料蛇羹打頭陣,水準頗高,深得各大廚喜愛。可惜群生會只招待會員,想跟各大廚同枱吃飯,就只好託相熟的飲食界行家帶入場了。

群生飲食技術人員協會

佐敦道43號利成大廈1樓

記者:黃子卓

攝影:林栢鈞、許先煜

編輯:陳漢榮

美術:黃創泰