自二○一四年底在夏威夷待了兩個多月後,我得到了一個很大的啟示︰不能把生命全都放於工作上。要是人一生有八十歲,我已經過了一半,這時候更應該多關注自身內在的情感需要。

我公司同事和投資方可能會認為,我平日放在工作上的精力其實已不多,但不管怎樣,那時候我得到的感召就是──我應該玩得更瘋。

於是我把原來經常飛來飛去、一面工作一面旅行的「半工假」模式,更為系統化,成為了我個人的「working holiday」。即是說,隨時隨地出外旅行,都是容許的,只要在旅途中,撥出大約三分一時間來處理工作上的事情,就好了。

工作生活徹底結合

自從在夏威夷轉用了智能手機後,這樣就更為方便了。跟不同的同事和不同的計劃,成立工作群組,就能在微信或WhatsApp上處理工作進度等事宜;而不同版本的故事大綱或劇本,甚至預告片的剪接,就用iPad看。這樣不管去到哪兒,只要有個wifi路由器,事情就不會被耽誤。唯一困擾的,就是時差,但對同事們來說,我想這個也不算是大問題,因為我在香港的時候,也會經常半夜給他們下達工作指示。現在只是換了個時區,深夜給他們發東西,應該不會太震驚吧(這個……當然只是我一廂情願啊)。

於是冬季大部份時間,我都待在二世古滑雪。與此同時,我還參與了好幾部英語電影拍攝的製片人,包括在紐約拍攝的《You were never here》和《Border Crossing》(七月在紐約為父親補祝生日之同時,還趕得及去看初剪,感覺真的把工作和生活徹底結合在一起)、在新加坡及澳洲拍攝的《Apprentice》,以及在洛杉磯拍攝的《Dismissed》。

學習美國拍攝制度

這種遠距離的參與,讓我學習了很多。畢竟美國的拍攝制度和香港不一樣。幾年前有電影公司找我拍攝英語電影,但我一直有個疑慮,就是許多比我有才華和資深的前輩,在拍攝第一部英語電影時,都出現水土不服,拍出來的,都稍微低於其平日創作之水準。因此我還是拒絕了。後來因緣際會,有機會參與幾個英語電影的開發和投資,於是就決定以製片人身份,去學習他們的制度。

參與了這幾部電影,確實是個很好的嘗試,也讓我工作室衍生了另一個專門製作恐怖電影的品牌「正在尖叫」(Making Horror)。

在旅行和旅行之間,每次回到香港,我都盡可能參與朋友們每周一次的單車聚會,同時還上泰拳和健身課。對於近年的我來說,運動和工作都同樣重要。

遺憾是,夏季無法再到夏威夷,繼續衝浪訓練。

自開始了學習駕駛小型飛機的課程後,雖然完成了理論課,卻一直無法抽時間到澳洲,進行實際的飛行訓練。

跟我長期合作的編劇陸以心,首次執導其編劇的《同班同學》,並於三月拿下了香港亞洲電影投資會(HAF)大獎和愛奇藝特別選擇大獎。在有限資源和極短的時間內,能完成這部電影,實在是個不容易的挑戰,尤其她選擇了一個具爭議性的題材,還用上一個更具爭議性的角度去拍攝。

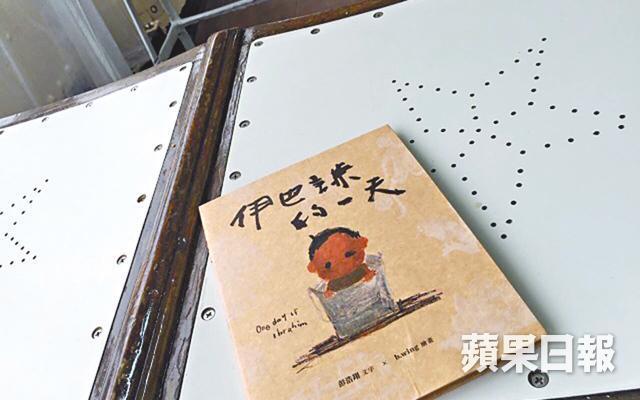

出版方面,跟b.wing合作、醞釀多年的繪本《伊巴謙的一天》(One Day of Ibrahim)終於完成。

現在的我更是愜意

本來計劃在七月書展推出的劇本集,礙於我的性格,一改再改(雖然沒有人會明白,編輯排版為甚麼要弄這麼久,電影不是早已拍攝了,劇本內容還有啥修改啊?對,劇本是沒有,但劇本集是我一直想出版的東西,因此我很關注閱讀上的消費感受,希望能夠盡量做到比較舒適,因為劇本格式本來就不是供一般讀者去看的,所以得更加注意,讓讀者易於代入)。

感謝CUP出版同事和助理們的堅持與努力,雖然遲來了,但還是能夠在二○一六年初成書。這個算是我人生一個階段的總結,希望讀者們會喜歡。

二○一五年在忙碌玩樂中迅速度過,我感受到人生不同的階段,自有不同的想法。對於過去的急促,現在的我,反而認為這樣的「working holiday」工作模式,更是愜意。希望能這樣一直保持下去。當然,得要公司同事的努力和配合了。

嗯~對了,這篇文章的主要對象,其實是給我公司同事的訓話,大家留心啊。

我來了,是要叫人得過癮

撰文:彭浩翔

祖籍番禺,生於觀塘。集作家、編劇、導演、製片人、演員及藝術家於一身之處女座。尚且幹活,只為供養其網購血拼及極限運動。

本欄逢周六刊登