【專題籽:佳節關懷】

「嘩!甚麼年代,還有人寄聖誕卡?」在一叠宣傳單張及月結單裏頭,中學同學寄來的聖誕卡特別「耀眼」,更惹來家人的查問。對,由初中到現在,那位同學每年都會把親手寫的聖誕卡寄給每位舊同學。在群發訊息氾濫的當下,拿着有質感的卡紙,欣賞富溫度的文字,有more than words的幸福感。難怪仍有頑固分子講究手札,在慢條斯理的寫字過程中找樂子,甚至眼見漂亮的賀卡越來越少,更自己賀卡自己做,引領身邊人探索手寫文字之美。

書法家:既是問候 又可露兩手

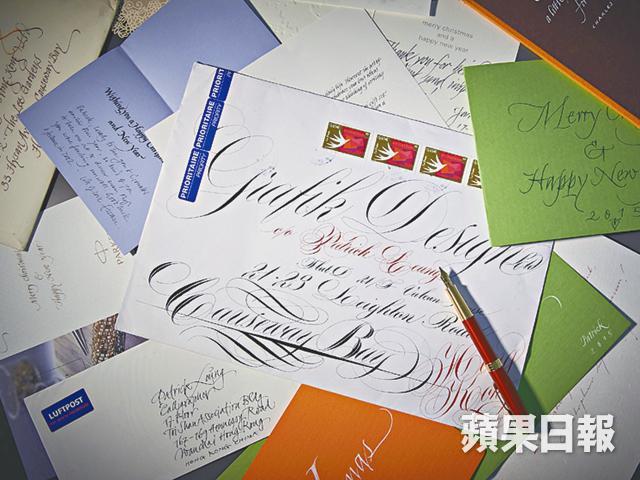

Patrick Leung是香港為數不多的西洋書法家之一,也是堅持每年寫聖誕卡的人。聖誕節對書法家有特別意義,既是佳節,又是他們的表演平台。如今敲鍵盤、滑手機的人比搖筆桿的還多,一年一度的聖誕節正好為書法家帶來揮毫的機會。Patrick每年都會與同行互送賀卡,既是問候又可露兩手,不過近年寫卡的人已越來越少,「今年只收到四張手寫聖誕卡,已算不錯,很多人覺得電腦已有很多字款選擇,西洋書法始終不受重視,但手寫的質感與隨意性是無法取代的。」他苦笑地指自多年前教育局從藝術科目中剔除了西洋書法,學習的人大減,「現在來學西洋書法的人,有的真心想探討何謂書法,但更多是當一門減壓嗜好,甚至希望以此作生財工具。」

他對西洋書法的興趣,源於1986年香港藝術中心舉辦的一次課程,一寫便近三十年了,「當時我逢一三五參加中國書法,二四六寫西洋書法,最後發現後者較自由奔放適合自己,開始醉心研究,後來到美國參加workshop更大開眼界。」自此,Patrick苦練西洋書法,與世界各地的書法家交流心得,直至1997年,首次接到Louis Vuitton給他的工作,正式開展書法事業,公餘時間還愛研究以不同手法、力度及物料來設計不同的英文字體。

派克遊子:堅持紙上思考 林夕:沒有機會出手

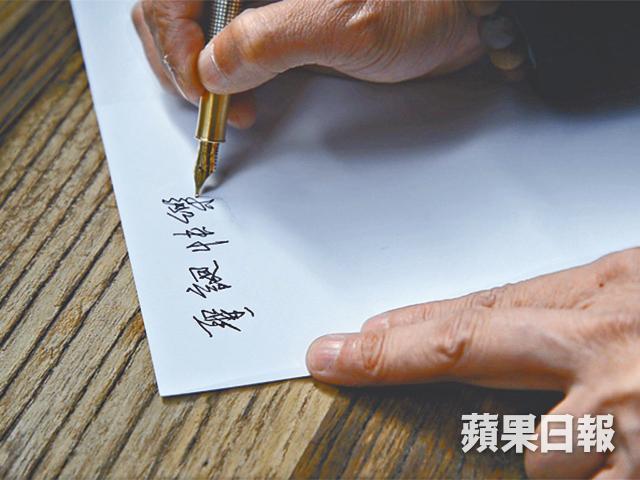

「賣筆者」又是否經常用筆?問到派克(Parker)亞太區高級市場經理Odile Garcia,來自法國的她長駐香港,每年必定會寄手寫聖誕卡給遠方的親友,同時她又會期待着如雪片般紛紛飛來的聖誕卡,那些自遠方的問候。的確,對於異鄉人來說,一張手寫聖誕卡是治療思鄉病的良藥,冰冷的手機訊息絕對無法媲美。「紙張的質感、顏色,甚至氣味、字體、墨色及有趣字迹,都屬於我個人感動的經歷。電子賀卡相對又小又冷,缺乏感情聯繫。」

Odile一邊寫聖誕卡一邊說:「我們都活在over-digital world(過度數碼年代),速度之快讓我們不能好好思考,重新執筆不是想反科技,而是我們知道在科技洪流中,更需要透過書寫來引發思考。」她會刻意在敲鍵盤前用筆記下重點,認為此舉會令思考更加清晰,「不應只用筆來簽支票,當然我也不能脫離數碼世界,但工作上會堅持在紙上思考、在電腦執行,因為在白紙前你的思考會沒有框框。」

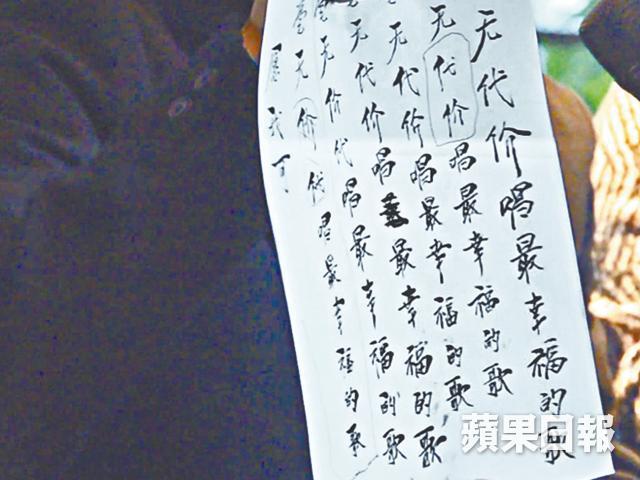

持同樣觀念的詞人林夕憶述,約於1991年踏上時代快車開始使用電腦便回不了頭,現在筆耕專欄已全然電腦化,但填詞還是堅持先用筆及紙來作初稿,「用手寫字體才能寫出感覺,有時字體會影響歌詞的感覺。」談到寫聖誕卡,林夕笑指現時大家愛發群體訊息,沒有機會讓他出手,「按按電話又有蠟燭又有煙花,大家都互不珍惜,我又何必刻意回聖誕卡,自作多情呢?我年紀雖大但不是老派的人,不會故意去懷不必要的舊。」不過熱愛藝術的他還是很喜歡欣賞別人的書法,強調並非每個人的字迹都漂亮,但也能反映性格。閒時,他也會抄寫詩詞來平靜心情,手寫字滲透的情懷是所有電子產品難以取代的。

記得兒時,挑聖誕卡送給同學、朋友是件莊重而神聖的年度活動,特別親密的人,一定精心挑選甚至提早製作聖誕卡,立體、音樂、撒金粉……分「階級」來送贈,對暗戀的人自然大手筆,比較不熟絡的就送盒裝聖誕卡,收到別人的手札會好好珍藏。不過,跟九十後談到這年度盛事,他們一點想像都沒有,也難怪,十多年前電子賀卡便已取代了手寫卡,如今簡訊又取代了電子賀卡。不知這種代溝是反映時代進步還是退步?

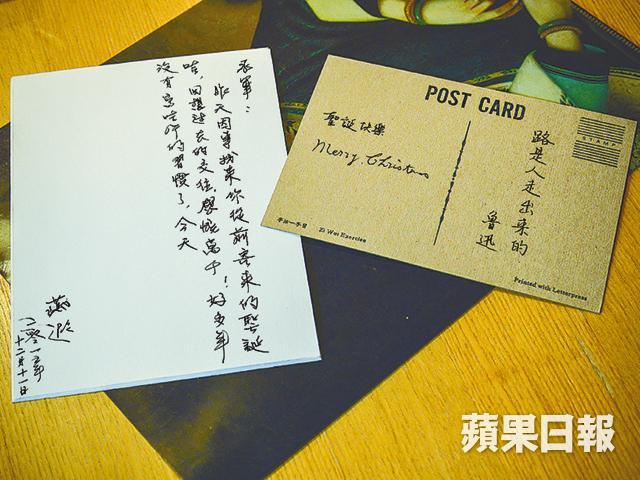

有質感的問候 中大校園詩意濃

中大學生陳康濤與校內活動「書寫力量」策劃者陳燕遐博士的一席對談就非常有趣。當日,陳博士帶了大叠昔日朋友寄給她的聖誕卡,有學生送她的,有好友洋洋灑灑以千字文來交代一年境況的,這些回憶是種種曾經的大確幸。身為吐露詩社及關於詩社的成員、曾奪得青年文學獎的陳康濤卻從沒收過一張實體聖誕卡,只有朋友去旅行寄給他的明信片。不同的問候與寄託的祝福,一樣的物輕濃情歷久不衰,因為文字有溫度。

二人因「書寫力量」而連結,自兩年前展開的活動令中文大學整個校園均充滿詩意,不論圖書館還是飯堂,每個角落都能看到新詩的存在,黑板、飯堂、書店玻璃都有詩人西西、鄧阿藍、台灣詩人楊佳嫻及鴻鴻等的詩痕。兩位陳姓的亦師亦友,均相信書寫的力量,今年亦會嘗試寫聖誕卡,親筆書上祝福字句問候身邊人。

不完整的郵戳、筆的力度、卡的紋理,是人與人之間充滿想像的世界。在「書寫力量」的網上理念找到這段文字:「每一個字是一塊磚石,我們鋪砌,銘刻,投擲。」看官多久沒有收過聖誕卡?也多久沒有寫過聖誕卡?懷念有質感、有溫度的浪漫?佳節當前,不妨動動筆,派送真摯絮語。

贈君一片紙,共結歲寒心……

記者:鄭天儀

攝影:鄧鴻欣、潘志恆

編輯:陳國棟

美術:吳子豪