【本報訊】在大學教視覺藝術,半生與梵高、畢加索打交道,但他愛煞的,卻是總被標籤為市井的港產功夫漫畫。14歲那年,向黃玉郎自薦,兩度輟學入行。40年過去,漫畫家沒當上,卻念念不忘。「寫呢本書,當還自己一個心願。」香港有流行音樂和電影的文化研究專著,為何影響一代人的港漫,只剩每年動漫節逼爆玻璃的紀錄?花逾3年時間,記下半世紀港漫興衰,將公仔書帶進大學課堂,他是《功夫港漫口述歷史》作者黎明海。

記者:呂麗嬋

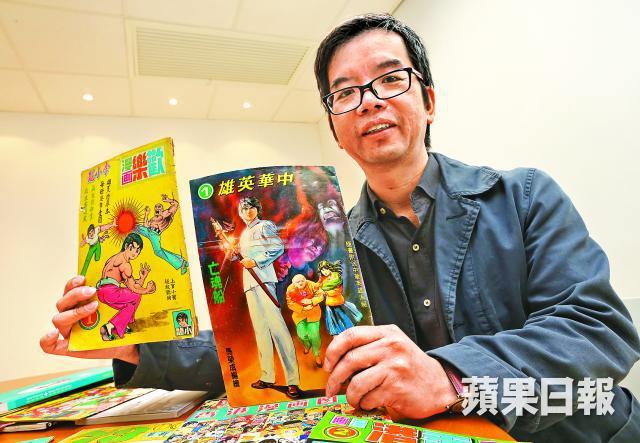

「好擔心再唔着手整理會太遲,因為好多漫畫,根本唔會記載出版年份;甚至連漫畫家自己嘅手稿,都唔會收藏,咁對於學術化嘅系統紀錄,係一場災難」。著有《藝展視談》及《現代西方繪畫賞析》等個人學術專著,54歲的浸大視覺藝術院副教授黎明海,半生鑽研高雅藝術,策展頂尖藝術展覽,對盛極一時卻逐漸被時代湮沒的功夫港漫,他有一份情意結,希望為它補白,留下一筆。

五百多頁、厚如字典的專著,單資料來源的註釋已有數十頁,是與研究專隊合作的成果。一絲不苟,只因曾幾何時,以畫公仔為業,是他的夢想。「對於60、70年代出生同成長嘅一代,睇公仔書係最美好嘅集體回憶。」把漫畫書出版的日子,視為每周大事;站在報攤半天,只為買得一本《李小龍》或《小流氓》,先睹為快。回到家,臨摹精采場景自我陶醉,然後把「傑作」投到漫畫內的讀者園地,忐忑期待被刊出的喜悅。

當年留宿公司席地而睡

六兄弟姐妹之中排行第四,父親是燒焊工人,家住徙置區,「身邊好多人讀到中三就冇讀」。輟學做童工,在那個年代很普遍,「最先向黃玉郎叩門,我最記得,佢出嚟應門時,仍一身睡衣裝束」,北角的漫畫社,既是辦公室也是黃玉郎的家。其後轉投上官小寶,正式入行,「做助理月薪$250,解決三餐都有問題,一班師兄弟就喺公司留宿,根本冇分返工放工時間」。

夜晚在公司攤開紙皮席地而睡,「冇嘢好輸」的浪漫,一班14、15歲的孩子,離家追夢,有人畫出彩虹,而早熟的他,卻看到天外有天,「嗰時馬榮成係同門師兄,每次一瞓醒,就見到佢喺度畫,嗰時我就諗,論勤力我唔夠馬榮成,論天份又不如馮志明,好難超越佢哋」。打開別人的畫冊,心裏涼了一截,自覺不如,加上1975年通過《不良刊物條例》,行業形象插水,前景不明朗,窮家孩子早熟,再熱情都好,仍得為前途打算,回校繼續讀中三,後無退路,「既然畫漫畫嘅路唔通,只好發憤讀書,嗰時仲有中三淘汰試,成績唔好就冇得讀」。哪想到平時上堂畫公仔多過聽書的他,一發力非同小可,過往「掹車邊」升班,中三不單無被淘汰,還考上預科,1987年更考獲獎學金,在英國利物浦大學以一級榮譽畢業,之後完成碩士、博士課程,出版視覺藝術的研究專著,在評論界成一家之言,已是後話。

走訪本地第二代漫畫家

在另一範疇奮戰,但他直言,40年過去,從無忘記這個陪伴自己成長的行業。「每次經過報攤,見到薄裝漫畫,仍會買嚟睇。喺英國讀書,最開心係媽媽寄一箱薄裝漫畫過嚟,去郵局捧回家嘅快樂,到𠵱家仲記得。」昔日的師兄弟各有代表作:馬榮成的《中華英雄》、謝志榮的《鐵血英雄》,還有馮志明的《刀劍笑》。由行業一分子變成普通讀者,見證港漫每期高達廿萬冊銷量的黃金年代,也見證行業大倒退,為生存滲入鹽花落得包膠袋收場。

就連那些年的師兄馬榮成,亦宣佈封筆,結束連載24年的《風雲》;功夫港漫開到荼蘼,到達沒人關心死活的地步。凡此種種,他不諱言,心情複雜。「點解盛極一時嘅功夫漫畫,會如此沉淪?」不忍無聲消逝,3年前,他一方面向藝發局申請撥款,一方面與出版社接洽,走訪默默耕耘的「第二代」漫畫家,並透過不同渠道,找回不同年代的業界人士深入訪談,搜集由60年代至今的港漫資料,利用公餘時間,以口述歷史方式,做系統化研究。在大海投進一粒小石頭,浪花再小到底仍是浪花,熱血教授如是說。