【旅遊籽:假日散心】

解決三餐,去街市超市買菜即成,現在是甚麼年代了?還自己摘菜吃?野菜,對在城市長大的香港人來說可能好陌生,在內地及台灣卻非新鮮事,在鄉郊生活的人,視採摘野菜為認識大自然的方法;可惜在香港,很容易採摘到受污染或有毒野菜,更有可能犯法。其實,野菜遍佈香港郊外,總有一棵喺左近,不中吃也中用,今天就讓野菜導賞員吳良貴(Stony)帶路,看他如何既安全又合法地摘煮野菜。

北潭涌 認識野菜眼看手勿動

現時我們吃到的蔬菜大多經過改良,而野菜就是品種未經過改良非人工種植的可食用植物。古語云「醫食同源」,Stony說大部份野菜都有食療功效。關於野菜,中國於明朝已有典籍記載,明太祖朱元璋五子朱橚,為拯救饑荒編寫《救荒本草》,記載了四百多種植物,亦列出一些植物的可食部位。

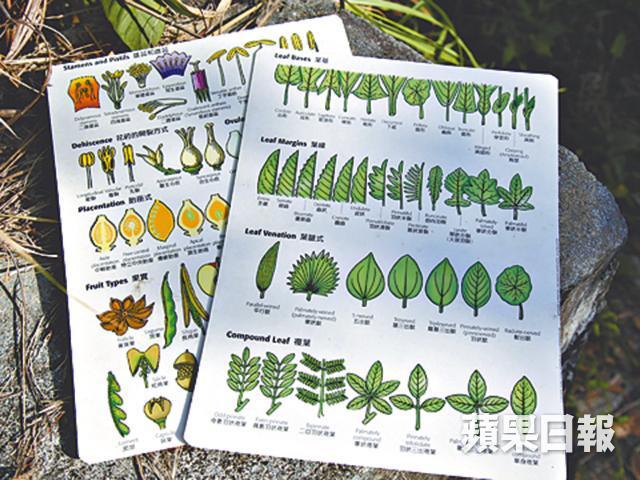

香港有三千多種植物,Stony估計當中有數百種野菜可食用。可是,請謹記路邊野菜別亂採!根據《郊野公園條例》,禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木,違者可罰款不超過$5,000及監禁不超過一年;即使是私人村落,採摘前亦需得到村民同意。除受法律監管,大部份市民活在石屎森林,沒有辨認植物的專業知識,萬一誤服,禍從口入,後果自負。有見香港人對野菜知識貧乏,已開辦了十年野菜導賞團的Stony決定下年增加開團次數,每月一團,每次去不同地方看野菜,「食唔到,都可以長知識。」若想先了解甚麼是野菜,跟隨Stony上野菜必修課──辨認野菜。五十多歲的他,十多歲開始愛上行山露營及野外求生,並非遠觀近賞植物這麼簡單,還會記住每一種植物的中文名、拉丁學名,活像百科全書。別以為只有春夏才有看頭,他說冬天也別有另一番景象。正如採訪當天,Stony在北潭涌自然教育徑起點附近,找到野菜中的「減肥恩物」望江南,難道他暗嘲我太胖?Stony一本正經地說:「大家唔好誤會,話係減肥,實則係瀉藥,可唔可以服用,記住問清楚醫生呀。」

土茯苓澱粉質豐富 古稱「山遺糧」可充飢

北潭涌是一個水潭,沿河有人居住,1830年,廣東寶安縣黃姓客家人在北潭涌設村,至今山徑上的上窰村、起子灣村等客家村落已經荒廢,植物的根卻從未遷移,野菜種類仍保留昔日村民的生活痕迹,Stony指着眼前的闊苞菊說:「除咗大家熟悉嘅雞屎藤,客家人仲會喺佛誕用闊苞菊製作茶果,佢哋對神明好重視。」古人吃野菜充飢,數塊葉幾條根莖就可以當一餐,有點難以置信,但實情的確是這樣,就如眼前葉面有白色斑紋的土茯苓,可吃部份埋在地底,澱粉質豐富,難怪曾被稱「山遺糧」,但始終難以想像肚餓時還要花氣力挖掘泥土,真佩服古人毅力,他們體現了「吃苦才能吃補」的道理。

只怪大自然過份美麗,大家不知道暗藏殺機,行山如見到橙色像桔的果實,這極可能是極毒的牛眼馬錢。牛眼馬錢是香港四大毒草之一,曾遍佈九龍水塘,幸好第一次世界大戰期間引入獼猴吃掉牛眼馬錢,才能保障食水安全。顏色特別亮麗的植物也要小心,例如葉色光亮的海漆,是香港其中一種原生紅樹,劇毒無比,其英文別名「blind-your-eye」可見一斑,希望大家會認得它的模樣,別胡亂採摘。

野菜深度行

日期:2016年1月3日

地點:北潭涌

費用:$100(大小同價)

名額:20人

facebook:Eco Green生態綠行

路上野菜

藥用

煮食

有毒

資料來源:吳良貴、註冊中醫師楊明霞

鶴藪 私人農場任摘

郊野公園禁止採摘野菜,不過只要是私人地方範圍,取得許可,便有可能一嚐野菜之鮮。這天,Stony和我在粉嶺鶴藪小巴總站,步行約十分鐘石屎路前往「山林農場」,途中他忙碌地介紹農場內外的野菜種類,到達朋友農場,他終於可以隨心所欲摘個夠,預備小型野菜宴,以往他開班教授野菜知識,都會帶同學員前來開餐,學以致用,品嚐真正原始野味。

肯踏上這條尋野菜之路,香港人寥寥可數,Stony愛人在野,但也不是一開始就說吃便吃,都要自學三十多年植物知識,研究清楚野菜,才敢膽粗粗試食。試食過程認真過古裝劇試毒,「先擺喺唇,再擺喺舌尖,放入口含一陣,冇乜異常先吞落肚。」高手亦有失手時,幾年前他以身犯險吃蒼耳,「食咗一片,肛門抽咗幾日筋,以後都唔會試。」

白灼加調味料即吃

何謂美味野菜?Stony:「以前啲人食野菜只為充飢,唔會形容野菜有幾好食。」總括而言,葉子越厚、莖部較肥的野菜會較易入口,如果葉子薄,口感會像吃紙一樣。另外,還要了解每種野菜的特質及味道,「野菜一般好少生食,當然要清洗過先可以煮,加配料或調味料,可以彌補本身嘅怪異味道。」如果野菜味道較苦,他會浸水浸久一點,甚至會於燒烤場拾炭碎放入水,辟走怪味。如果露營,他便不會講究,多數只會白灼附加調味料吃,在農場才會有閒情逸致買配料悉心烹調。至於曾否把野菜帶回家煮呢?Stony就話,野菜易流失水份,好難保鮮,收集完好易變黑,只能於露營時品嚐。當天,我試食了三款野菜小菜,放入口前有少許猶豫,吃下去覺得味道沒想像中怪,跟所配搭的食材味道融合,相當不錯。

記者:梁慧琳

攝影:徐振國、劉永發

編輯:陳漢榮

美術:吳子豪