港島西尾道的舊街牌與新街牌,在一座美沙酮診所的紅磚牆上雙雙共生,既隱閉又低調,隨時日流轉,這一帶不但有不簡單的故事,亦見證過精神病院發展變遷。

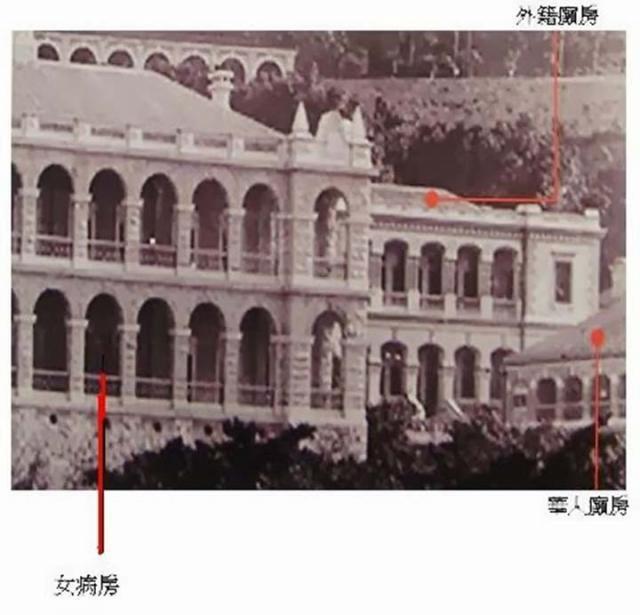

上集提到,1870年代時,香港的外藉精神病人會被囚禁於域多利監獄,或被送到城皇街一帶的破舊中式房屋,華藉病人則囚於東華醫院的「癲人房」內,各有各安置。不過,後來政府認為需覓地方予病人使用,於是便於西營盤東邊街盡頭,興建一所外籍人士精神病院,其後首間華人精神病院亦於1891年在近高街交界位置開設。至1906年,立法局通過對待瘋癲者的法例,並宣佈將兩院合併為域多利精神病院,二合為一,收容過數以千計精神病患者。

一街之隔的西營盤社區綜合大樓,亦大有來頭,這兒原是國家醫院外籍護士宿舍,隨着域多利精神病院的地方不敷應用,政府遂徵用此處作精神病院,並於1941年啟用,據聞日佔時期,這兒曾出現過不少恐怖傳說,鬼影幢幢,遂有高街鬼屋之名出現。

香港重光後,域多利精神病院恢復運作,及至1961年,屯門區的青山醫院啟用,全面取代域多利精神病院,故原外籍人士精神病院隨之拆卸,華人精神病院則得以保留。倖存的華人精神病院,初期改為麻瘋病診所及霍亂病院,由1972年起則改為美沙酮診所。

隨長春社文化古蹟資源中心的黃凱欣(Hedy)來到美沙酮診所外,在這紅磚牆上可發現西尾道街牌影蹤,Hedy指,翻查舊地圖,1888年尚未有西尾道,「到了1901年,我們可看見歷史載有『West End Terrace』,但其實看看這兒,明明就是一條樓梯街」,當年何以譯作西尾道,可能是歷史留給我們的另一謎團。

記者:陳淑霞

攝影:林酧鈞