【文化籽:藝文沙龍】

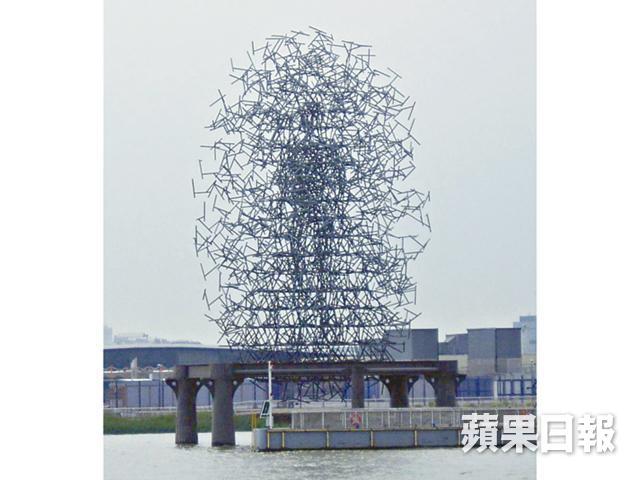

這邊廂區議會選舉傘兵突圍當選,人人拍手稱快;那邊廂「藝術傘兵」佔領中環上空,同樣企圖喚醒港人公民意識,但卻換來不安與誤會。說的是英國雕塑家Antony Gormley在香港舉辦的「視界」(Event Horizon)展覽作品,27件按藝術家身體外形製作的一比一人像雕塑,屹立中環不同大廈天台頂樓,竟引來跳樓誤會,畢竟香港跳樓事件相當普遍,尤其聖佐治大廈頂樓雕塑,更令人想起去年摩根大通經理跳樓事件。藝術家以淡定口吻回應:「當你看見雕塑佇立大廈頂樓邊緣,自然會有此反應,但這感覺不會持續很久,正如我們很易害怕陌生人,但相處一段時間後就會成為朋友。」

港島中西區高樓林立,構成獨特天際線,細心留意大廈頂樓,最近屹立了一座座赤裸雕塑。這批「陌生人」站在頂樓邊緣遙望天際,似是我城守衞者,由於雕像體積與真人相若,難免令人誤會有人自殺,有人更直指作品擺放位置令人不安。事實上Event Horizon原本計劃去年在香港展出,後因摩根大通經理跳樓事件擱置,時隔一年多後當雕像如常出現中環天際線,不難令人有所聯想,防止自殺研究中心總監葉兆輝在報章批評,其作品「有可能被易感人士解讀為浪漫的自殺行為」。

Antony Gormley這位英國當代雕塑家,固然明白自殺事件是禁忌,他坐在中環大會堂的紫荊樹下,以正面態度回應,「越是掩蓋,人們就越無法面對事情,如果這能引起更多人探討這件事,我覺得是好事,但這並非計劃目的。」他說雕塑不是活人軀體,它是靜止的,「我明白,開始時大家會感到驚愕,隨之而來會是好奇,會想為何這些雕塑在這裏出現,究竟背後有何意思。觀眾在面對這些作品時,其實與面對其他陌生事物有類似的情感體驗。」

曾在倫敦高塔展覽 兩小時內35人報警

言談間Antony說得輕鬆,似乎有此反應早在他意料之內,他說這尚未算誇張,當年在倫敦一座高塔佈置作品,短短兩小時就有35人報警,當然最後很快恢復平靜。不過,平靜不代表接受,最初Event Horizon在倫敦及紐約展覽時,也招來許多非議聲音,在里約熱內盧甚至有人在雕像上黏香口膠,香港人雖沒此舉動,但要全然接受恐怕仍需一段時間。他說作品某程度上在試探港人的包容程度,他很樂觀,因為除大廈頂樓,在中環皇后像廣場、皇后大道中近德己立街等四個地面位置亦有雕塑佇立,途人圍觀拍照,似乎不太抗拒這些公共藝術裝置作品。

或許,藝術與政治一樣,從來無法一步登天,後傘運時代香港人政治意識覺醒,人人懂得用選票斬草除「樹根」。近年香港外國畫廊、拍賣行陸續進駐,藝術博覽會人山人海,港人藝術意識又何時覺醒?Antony說:「藝術價值在於刺激人們思考,好作品也能刺激未知的情感。」如果你路經中環仰望天台雕塑若有所思,或許這正中藝術家下懷。這些雕塑並沒按特定次序排列,觀眾可於鬧市與雕塑捉迷藏,究竟除了眼前這座,還有多少雕塑存在?藝術家「佔領」香港公共空間, 以藝術與公眾展開思想對話。在他看來,藝術是一個過程,而不只是一件物件,正如你在當中獲得了情感。

望港人多仰望天空 不做低頭族

既然作品一直有非議聲音,為何Antony一直堅持呢?這藝術展覽始於2007年,從倫敦出發,走過鹿特丹、紐約、聖保羅和里約熱內盧等地,在出現的城市都引起過許多討論與互動,香港會是它最後一站。早於三年前,他開始在香港籌備這計劃時已有用藝術「佔領中環」這想法,他覺得這片位於山海之間的地方很獨特,高樓大廈密集但有許多經典地標,這對經常思考身體與空間有何關係的他來說,很有吸引力。他覺得城市與身體有密切的關係,Event Horizon源自當年聯合國首次公佈全球人口超過一半居住城市,他說將來會有更多人住在城市,2070年會有75%人口住在城市,而去到本世紀末,數字將會接近100%。「這是很好的機會去思考我們需要甚麼,城市作為軀體的延伸,如何給予我們溝通、聯繫的空間。」這次展覽正好令大家重新思考我們身處的環境,究竟我們是否真正熟悉環境?「這些站在大廈邊緣的雕像,吸引我們更多地望向天空,在城市的人造風景裏,去問問自己究竟這些東西在做甚麼,某程度上也是對個人的一種自問。」

在他看來,天空很平靜,是一片開放的空間,「它提醒我們也可以擁有這片自由的空間,這是關於集體空間的想像,我們總局限了自己的想像,局限在所謂的責任與義務中,去完成別人的意志。」Antony的說話帶哲學意味,他舉例香港人總被工作吞噬,壓力驅逐了想像力,而想像力正是由身邊的事物啟發。「人類非常依賴城市的建築與環境,但我們如何融入其中、與環境互動呢?我覺得香港是個有活力的地方,有時在集體空間裏做一些非比尋常、有想像力的事,可以改變人們對既有事物的認知,也是我們對這城市的回應。我們可以有不同方法去支配這城市,而非只是習慣它原有的狀態。」他希望作品能令匆忙的香港人停止腳步,好好觀察周遭事情,抬頭望望天空,不要只做低頭族。

渴望守護者 作品主題克服逆境

這批雕塑作品給他守護的感覺,他覺得這些雕塑某程度上也實體化了自己童年經歷。成長在二戰後百廢待興的英國,在那悲慘年代有餐溫飽飯已心存感激。可悲是,小時候的他與兄弟姊妹總被父親打,天主教家庭也囚禁着他的心,無形中他渴求守護者,而藝術就成為其救贖。1973年開始雕塑創作,Antony的作品主題總圍繞人類克服逆境、身體與空間的關係,1998年他那座高20米、長着一對54米長機翼的成名作《Angel of The North》彷彿在歌頌一個長了翅膀、意志得到解脫的人。

這次展覽延續身體與空間的試驗,他希望作品能讓大家重新思考自身與環境的關係。「藝術其中一件可以做的事,就是令世界更開放,你或會覺得這樣的作品完全沒必要,但卻能促使我們去思考、去想像。」究竟香港人集體思維是怎樣的?後殖民時期,我們如何尋找身份認同,後傘運時代,我們如何運用公民意識,用選票去覺醒。

Antony Gormley歷年作品

記者:劉東佩

攝影:鄧鴻欣、梁志永

編輯:陳漢榮

美術:黃創泰