本港氣溫開始轉涼,周末可以行山郊遊舒暢身心。早前我們介紹過行山時常遇到的「拗柴」 位置和急救方法,今個星期談一談另一行山常見的腳部創傷──足底筋膜炎,痛症成因、治療和預防的方法。

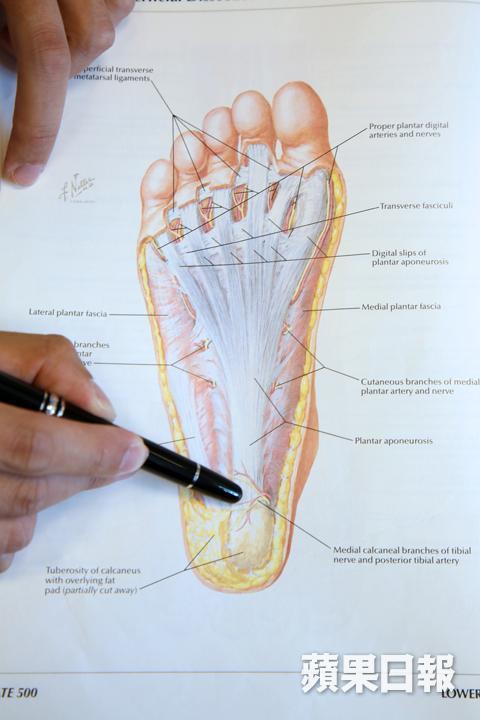

骨科專科醫生李威鴻解釋,人的腳板底會有一塊足底筋膜的肌肉組織,連接腳跟骨至腳前掌的蹠骨,其中一個功用是當腳部着地受力時,可幫助吸震和保護腳跟。他說,由於很多時行山人士可能所穿的鞋款式並不合適,如鞋底較薄的平底鞋,或平日不常運動,突然長時間走路和走到凹凸不平的路,容易令腳部着地的「接觸點」受傷和發炎。李醫生補充,其他足底筋膜炎的成因,包括體重過重、患者有扁平足(俗稱鴨仔腳,腳底是平的,正常的腳底是呈自然的弓形)。而經常穿着高跟鞋、鞋底太薄或過硬的鞋,或工作需長期站立,都是較容易出現足底筋膜炎問題,嚴重時整個腳板底會持續疼痛,「尤其早上起床,腳底第一下着地時會特別明顯感到疼痛。」

至於治療方面,李威鴻指,一般會用止痛藥消炎,或超聲波治療紓緩筋膜疼痛 ,若痛症持續3個月都沒有好轉,仍然影響患者日常生活,醫生便會考慮打針療程,先超聲波導引發炎位置,再注射高濃度血小板血清(PRP)的針藥。

物理治療師歐陽文傑建議,除了行山時選擇穿着一些抓地力較強或有防震功能的跑鞋,日常可多做強化足部筋膜的運動,如除鞋後腳底着地做抓地動作,或以腳趾抓毛巾,每次維持3至5秒,然後放鬆腳部和其他身體部位,整個過程進行數分鐘,便有輕度鍛煉足底筋膜的作用,「動作簡單在家或辦公室都可做到。」他補充,如何得悉自己有否扁平足,可先找一盆水,然後腳底浸水,像印圖章般將腳印在乾地,便會看到腳板的形狀,正常時腳底內側三分之一的位置是沒有水印,若腳印呈現腳部三分之二便是扁平足;相反腳印呈現不多,亦可能是高弓足的問題。

記者:余瑋

攝影:徐振國